こんにちは。「クロジカ請求管理」コンサルティングチームの花田です。

ネット販売が普及したことで個人・法人問わずハードウェア機器の直接契約が増加しています。ハードウェア機器の購入に伴い保守サービスは必要不可欠なサービスです。さまざまな保守サービスがある中で、ハードウェア機器を販売する企業の保守契約の会計処理について悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ハードウェア機器を販売する企業の保守契約について徹底解説。会計処理方法・保守契約の重要性・前受金管理の方法を要点をまとめながら各ポイントをご紹介しています。

ハードウェア機器の保守契約とは

ハードウェア機器の保守契約とは、パソコンやプリンタ、複合機などを企業が業務用に使用する場合に、故障やトラブル、故障予防、アップデートなどのサービスを提供する契約のことを言います。

一般的な有償保守契約の場合は、数年単位で一定期間の契約となることが多く、毎月保守料として請求する月額請求または、年額で一括請求する年額請求となります。また、ハードウェア機器を販売する業者によっては、ハードウェア機器が導入されてから一定期間を無料保守してくれるケースも存在します。

保守サービス契約の締結先がベンダーである場合は、企業とベンダーとが保守契約を直接締結します。必ずしも保守契約先がベンダーになることではないことも頭の片隅に入れておきましょう。

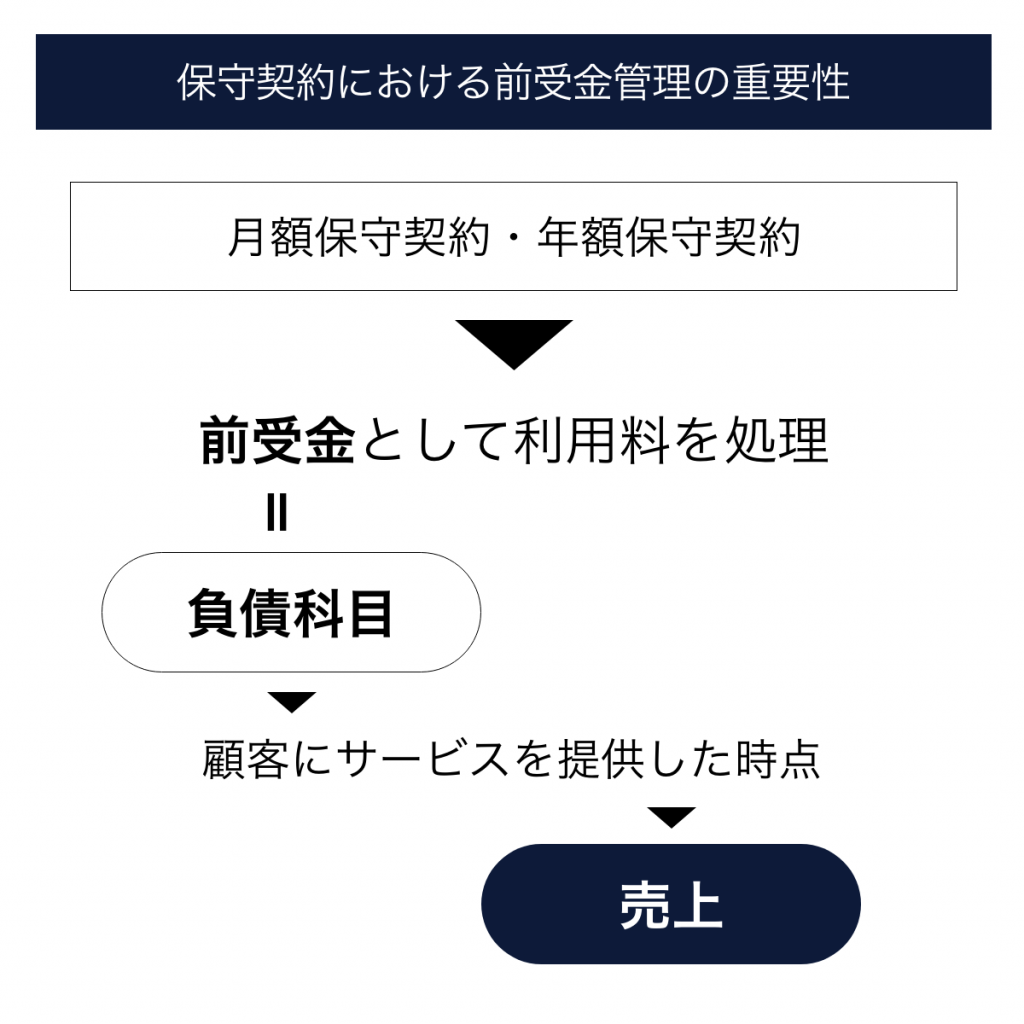

保守契約における前受金管理の重要性

月額保守契約・年額保守契約は、保守サービスを提供する前に「前受金」として利用料を受け取るケースがほとんとです。前受金は、将来売り上げになりうる保守料金を前もって受領しているため、「負債」科目として処理します。

保守サービス売上の割合が大きい企業であれば、前受金から収益科目に振り返るタイミングを間違えると、修正申告による手間に加えて、加算税や延滞税などのペナルティを課せられる事態に発展してしまいます。

つまり、保守契約によって締結された保守サービス売上に伴う前受金管理は、とても重要であると言えます。さらに、利用する顧客が増えれば増えるほど「前受金管理」は複雑化するため、手間と時間を要します。

前受金管理を効率化したい方は、前受金管理ツールの導入がオススメです。

ハードウェア機器の前受金管理

前述でもご紹介したように、ハードウェア機器の保守料は「前受金」の負債勘定として処理され、顧客にサービスを提供した時点(1ヶ月の保守期間が終了した時点)で収益勘定である「売上」として計上します。

例えば、令和3年4月1日にX社がハードウェア機器購入に伴い、令和4年3月まで1年間の保守サービス契約(120,000円)を締結したケース。

・保守契約を締結時点(令和3年4月1日)

現預金 120,000円 前受金 120,000円

・1ヶ月経過時点(令和3年4月30日)

前受金10,000円 保守売上 10,000円

・2ヶ月経過時点(令和3年5月31日)

前受金10,000円 保守売上 10,000円

また、1ヶ月ごとに保守契約を締結している企業の場合であってもサービスを提供する前に金銭のやりとりが発生するケースでは、「前受金」勘定を使用します。

例えば、例えば、令和3年4月1日にX社がハードウェア機器購入に伴い、令和3年4月まで1ヶ月間の保守サービス契約(10,000円)を締結したケース。

・保守契約を締結時点(令和3年4月1日)

現預金 10,000円 前受金 10,000円

・1ヶ月経過時点(令和3年5月31日)

前受金10,000円 保守売上 10,000円

収益認識基準に照らした保守サービス売上の考え方

保守契約に伴う保守サービスの提供は「収益認識に関する会計基準」に照らして考える必要があります。「収益認識に関する会計基準」を満たす3つの要件のうち保守契約は「企業が義務を履行するにつれて顧客が便益を受ける」という要件に該当するため、上記でご紹介した仕分が成り立つのです。

また、販売したハードウェア機器と保守サービス契約が混同しているケースでは、販売金額の内訳を明確にしてそれぞれの会計処理を行ってください。それぞれの配分によって1ヶ月単位の売上も大きく変わってくるので、按分比率を考える際は、慎重に判断しましょう。

請求管理のことなら、私たちにご相談ください。

私たちは、請求書の郵送やメール送信ができる請求管理クラウド「クロジカサブスク請求管理」を提供しています。 豊富な知見を活かし、お客様の業務フローに合ったシステムの連携方法をご提案します。 請求業務でお悩みの企業の方は、気軽にご相談ください。

請求書発行業務を80%削減する方法とは?

サブスク請求管理

クロジカガイドブック

- 請求業務の課題と解決方法

- 理想的な請求業務フロー

- クロジカサブスク請求管理の主な機能

- 請求業務を80%削減した導入事例

- 導入までの流れ

![サブスクリプションが注目を集めるようになった背景としては、ITの進展とともにソフトウェアのライセンス使用権を購入して、利用期間に応じた対価を支払うという形態が生まれたことにあります。特徴としては、定額の料金を支払うことで一定期間にわたってサービスを受けられる点があります。 会計処理としては、支払金額を実態に応じた経費科目で仕訳を行い、支払(契約)期間に応じて次年度に対応する分は前払費用として繰越されます。こちらの会計処理はユーザー側の視点からになりますが、今回はサービス提供者側の視点からの会計処理を説明していきます。 [toc] パターン毎に会計処理を解説 サービス提供者側の会計処理はユーザー側の会計処理を基本的にそのまま裏返すように考えればシンプルに理解できるでしょう。サービス提供者にとってユーザーから受領する利用料は売上科目で処理を行います。利用者側の支払(契約)期間に応じて次年度に対応する分は前受金として繰越されます。では具体的な会計処理について解説します。 (1)毎月払いの場合 ユーザーからの利用料を一定期間にわたって毎月受領する場合はその都度、売上計上します。例えば、年額12万円のライセンス利用料を毎月受領する契約であれば、毎月1万円を売上計上します。 タイミング借方貸方利用料受領月(現預金)10,000(売上)10,000決算時仕訳なし (2)一括払いで、契約期間が決算から1年以内に終了する場合 契約時に一括払いということで全額を売上計上したいところですが、会計上は当期に属する期間ぶんのみしか売上計上できないため、翌期に属する期間分は前受金として計上します。 例)3月決算で10月に年額12万円のライセンス利用契約を1年間分締結した場合 タイミング借方貸方利用料受領月(現預金)120,000(売上)60,000(前受金)60,000決算時仕訳なし (参考) 月次決算を行っている企業様であれば売上を月次で計上する必要があります。その場合は一括で全額を前受金で計上して、月額分を毎月売上に振替していく必要があります。 タイミング借方貸方利用料受領月(現預金)120,000(前受金)120,000各月月初(前受金)10,000(売上)10,000決算時仕訳なし (3)一括払いで、契約期間が決算から1年を超えて終了する場合 この事例で具体的に考えられるのは2年の長期契約です。その場合は契約期間が翌々期まで及ぶので翌々期に属する期間分は長期前受金という勘定科目として決算書上では表記する必要があります。 例)3月決算で10月に年額12万円のライセンス利用契約を2年間分締結した場合 タイミング借方貸方利用料受領月(現預金) 240,000(売 上) 60,000(前受金) 180,000決算時(前受金) 120,000(長期前受金)120,000 利用料受領時に翌々期分を最初から長期前受金の科目で計上することも可能ですが、通常は前受金の科目の内訳で管理することが一般的であり、かつ長期前受金は単純に決算書上の表記科目として設定しておく方が簡便であると思われます。 (4)前受金の管理について 上記を見てきたように前受金は将来の売上となる重要な科目です。 売上と同じレベルで内容や内訳を把握できるように会計システム上において設定しておく必要があります。 少なくとも顧客名、契約期間(開始日から終了日まで)、契約金額、契約内容がわかるように整理しておきましょう。 まとめ サブスクリプションとはもともと、雑誌の定期購読や予約購読による販売という意味を有していました。そして近年にソフトウェアのライセンス使用権の月額支払で注目を集めるようになりましたが、会計処理としては以前からあるような取引形態と同じように処理することで対応できます。 この会計処理で一番重要な勘定科目は前受金です。売上が正しく今期に属する分だけが計上されているか否かは、前受金がきちんと管理されているかに左右されます。 売上は経営上最も重要な数値であり影響が大きい科目です。サブスクリプション売上に関して、前受金の残高は売上に直結することを充分に理解しておいてください。](https://kurojica.com/invoice/wp-content/uploads/2020/11/subscription_advance_payment-main-300x158.png)