現代の職場において、情報共有は業務効率化の重要な要素となっています。しかし、多くの企業で情報共有がうまく機能せず、生産性の低下や業務の属人化などの問題が発生しています。

特に、リモートワークやハイブリッドワークが普及した現在、従来の対面コミュニケーションに頼った情報共有には限界があります。その結果、会議内容の伝達漏れや回答の不一致、資料の重複作成、失敗事例の未共有など、さまざまな課題が生じています。

本記事では、情報共有ができない職場の特徴と原因、そして効果的な解決策について詳しく解説します。

目次

情報共有ができない職場とは?問題の全体像を理解しよう

情報共有ができない職場では、必要な情報が必要な人に適切なタイミングで伝達されず、業務効率の低下や組織の弱体化を招きます。このような職場では、「誰が何を知っているのか分からない」「同じ作業を複数人が重複して行う」「重要な決定事項が一部の人にしか伝わらない」といった状況が日常的に発生しています。

情報共有が職場で果たす重要な役割

職場での情報共有は、組織の血液のような存在です。適切な情報が円滑に流れることで、以下の効果が期待できます:

- 業務の標準化と効率化

誰でも同じ品質の成果を出せるようになり、新入社員や異動者の適応も円滑になります。マニュアルやナレッジベースが整備されることで、業務の再現性が高まり、組織全体のスキルレベルが向上します。 - チーム連携の強化

協力体制が構築され、プロジェクトの成功率が向上します。メンバー間での役割分担が明確になり、重複作業や見落としが減少します。 - 業務の属人化防止

特定の人に依存することなく、組織全体でノウハウを共有できます。これにより、人材の流出リスクを軽減し、安定した業務運営が可能になります。 - 迅速な意思決定

必要な情報が適切な人に伝わることで、判断の精度とスピードが向上します。データに基づいた客観的な判断が可能になり、意思決定の質が高まります。 - イノベーションの促進

異なる部署や専門分野の知識が融合することで、新しいアイデアや解決策が生まれやすくなります。

情報共有不足がもたらすリスクと影響

情報共有不足は、職場に深刻な影響を与えます。最も深刻な影響は業務効率の低下です。同じ質問を何度も受けたり、必要な情報を探すのに時間がかかったりすることで、本来の業務に集中できなくなります。

特に注意したいのが「業務の属人化」です。これは特定の担当者に業務やノウハウが集中し、その人の退職や異動で大きなリスクが生じる状態です。こうした「バス要因」と呼ばれる問題は、組織の安定運営を脅かします。

さらに、ミスやトラブルの発生率も高くなります。情報伝達が不十分だと、誤解や見落としが発生し、品質の低下や顧客からのクレームにつながる可能性があります。医療機関では情報伝達不足による医療事故、製造業では安全面でのリスクなど、業界によっては深刻な問題となることもあります。

従業員のモチベーション低下も見逃せない影響です。必要な情報が得られないことで、仕事に対する不安や不満が増加し、離職率の上昇につながることもあります。

情報共有ができない職場に共通する5つの落とし穴

① 個人プレーが多く報連相が機能しない

個人プレーが多い職場では、各メンバーが自分の業務だけに集中し、他のメンバーとの連携を軽視する傾向があります。成果を個人で独占しようとする文化があり、重要な情報や知識を他のメンバーに共有しようとしません。

このような職場では、以下の特徴が見られます:

- 個人の成果のみが評価される人事制度

- 情報を共有することへの抵抗感

- 他のメンバーの業務に関する関心の低さ

- 縦の報告は行うが、横の連携が不足

特に営業部門では、顧客情報を個人で抱え込んでしまい、チーム全体での営業力向上が阻害されることがあります。改善には、チーム全体の成果を重視する評価制度の導入や、情報共有を促進するインセンティブの設定が必要です。

② 部署間の壁が厚く他部門と連携できない

縦割り組織の弊害により、各部署が独自の目標や評価基準を持ち、他部署との協力よりも自部署の成果を優先する傾向があります。営業部門の顧客情報が開発部門に伝わらないなど、本来連携すべき情報が分断されています。

部署間の壁が厚い組織では、次のような問題が発生します:

- 同じような業務を各部署が別々に行う

- 顧客のニーズが製品開発に反映されない

- 部署間での責任のなすりつけ合い

- 情報の二重管理によるコスト増

例えば、製造業では、営業部門が受注した特殊仕様の製品について、製造部門に十分な情報が伝わらず、納期遅延や品質問題が発生することがあります。改善には、部署を横断するプロジェクトチームの設置や、情報共有システムの導入が効果的です。

③ 社内情報が多すぎて重要な情報が埋もれる

メールやチャットツール、社内システムなどから大量の情報が発信されるため、重要な情報が埋もれてしまいます。情報の分類や整理システムの不備により、必要な情報を探すのに多大な時間を費やします。

改善には、情報の階層化と分類システムの構築、検索機能の充実が必要です。

④ 情報発信の責任者や経路が不明確

情報発信の責任者や経路が不明確な職場では、誰が何を発信すべきかが曖昧になり、情報の漏れや重複が発生します。同じ情報が複数の人から異なる内容で発信されたり、重要な情報が発信されなかったりします。

改善策として、情報の種類ごとに責任者を明確に決め、発信ルールを策定することが重要です。

⑤ 情報共有の目的や重要性が組織内で理解されていない

情報共有の目的や重要性が理解されていない職場では、メンバーが情報共有を単なる「やらされ業務」として捉えてしまいます。形式的な情報共有は行われても、真の意味での情報活用は実現されません。

改善には、情報共有の目的と効果を明確に示し、具体的な成功事例を紹介することが重要です。

5つの落とし穴の根本原因

職場の文化や人間関係の問題

競争を過度に重視する文化や、失敗を恐れる文化では、情報共有が阻害されます。また、上司と部下の関係が悪い場合、重要な情報の報告が躊躇されます。

情報共有のルールや体制の不足

情報共有のルールや体制が不足している職場では、何をどのように共有すべきかが不明確になります。情報の更新や管理に関するルールがないため、古い情報が残り続けます。

情報ツールや環境の整備不足

適切なツールがないため、情報の共有や検索が困難になり、メンバーの負担が増加します。情報の形式が統一されていないため、理解や活用が困難になります。

具体的な対策と改善方法

情報共有ルールの策定と周知徹底

情報共有の精度を高めるためには、どの情報を、誰に、いつ、どのように伝えるかを明確に分類する必要があります。以下の4つの基準をもとに情報を整理し、共有方法を統一することで、混乱や伝達ミスを防げます。

| 分類軸 | 分類内容例 | 説明 |

|---|---|---|

| 重要度 | 高・中・低 | 組織への影響度に応じて優先順位を判断 |

| 緊急度 | 即時・当日・1週間以内 | 共有の必要性が発生するまでの猶予期間 |

| 機密度 | 公開・限定・機密 | 情報の閲覧可能な範囲を設定 |

| 対象者 | 全社・部署・チーム・個人 | 情報の受け取り対象を具体的に特定 |

たとえば、「高重要・即時・機密・チーム向け」の情報であれば、すぐにチームチャットで共有するといった判断が可能になります。

共有方法の明確化

重要度と緊急度に応じて情報を分類し、それぞれに適した共有方法を決定します。緊急度の高い情報は電話やチャットで即座に通知し、重要度の高い情報はメールや会議で確実に伝達します。

更新と管理のルール

情報の性質に応じて適切な共有範囲を設定し、更新頻度を定めることで、古い情報による混乱を防ぎます。定期的な情報の見直しと削除により、情報の質を維持します。

情報共有担当の設置と責任の明確化

専任の担当者を設置し、情報の管理、更新、品質管理などを統括します。情報共有担当者の具体的な役割は以下の通りです:

情報管理者の役割

- 情報の収集と整理

- 情報の品質チェックと承認

- システムの管理と運用

- メンバーへの情報共有支援

- 効果測定と改善提案

部署別責任者の設置

各部署やチームごとに情報共有の責任者を設置し、担当範囲を明確にします。責任者は、自部署の情報を適切に管理し、他部署との連携を促進します。また、月次でのレポート作成により、情報共有の状況を可視化します。

権限と責任の明確化

情報の承認権限、更新権限、削除権限を明確に定義し、適切な情報管理を実現します。これにより、情報の信頼性が向上し、メンバーの情報活用が促進されます。

情報整理と重要情報の見える化

業務別、部署別、プロジェクト別などの分類軸を設定し、情報を体系的に整理します。ダッシュボードやポータルサイトを活用し、重要な情報を一目で確認できるようにします。

コミュニケーションの促進とチームビルディング

定期的な会議やミーティングを開催し、メンバー間の情報交換を促進します。非公式なコミュニケーションの場を設けることで、気軽に情報共有できる環境を作ります。

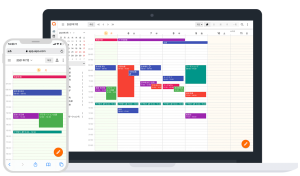

予定管理ツールを活用した効率的な情報連携

予定管理ツールを活用することで、情報共有の効率を大幅に向上させることができます。スケジュールと連動した情報共有により、適切なタイミングで必要な情報を提供できます。

予定管理ツールの活用は、情報共有の効率化に欠かせません。具体的なスケジュール管理のテクニックについては、こちらの記事で詳しく解説しています!

予定管理と情報共有を組み合わせて生産性アップを実現しよう

予定管理が情報共有の改善に役立つ理由

予定管理は、時間軸に沿った情報整理により、適切なタイミングで必要な情報を提供できます。プロジェクトの進捗状況を可視化し、関係者全員が同じ情報を共有できます。

タイムライン管理の効果

- プロジェクトの全体像を把握できる

- 締切や重要なマイルストーンを明確化

- 作業の優先順位を適切に設定

- リソースの効率的な配分が可能

情報のタイミング管理

会議前の事前資料配布、プロジェクト開始時のキックオフ情報、進捗報告のタイミングなど、情報共有のタイミングを最適化することで、情報の価値を最大化できます。

おすすめの予定管理ツールと使い方

効果的な情報共有には、予定管理ツールの活用も欠かせません。ここでは、チームでよく使われる代表的なツールを比較し、それぞれの特徴と活用方法を紹介します。

| ツール名 | 特徴 | 活用ポイント |

|---|---|---|

| Googleカレンダー | シンプルで直感的 | 会議招待・資料添付で情報共有しやすい |

| Microsoft Outlook | メールと統合されたカレンダー | 議事録や予定調整の一元管理が可能 |

| Slack / Teams | リアルタイムチャット | チャンネル機能でプロジェクト単位の共有 |

ツールの特徴を理解し、目的に応じて使い分けることで、タイムリーでスムーズな情報共有が実現できます。

まとめ|情報共有の改善は職場の成長に直結する

情報共有の改善は、職場の成長と発展に直結する重要な取り組みです。本記事で紹介した5つの落とし穴と解決策を参考に、自社の課題を特定し、適切な対策を実施することで、組織全体の生産性向上を実現できます。

情報共有ができない職場の問題は、個人プレーの横行、部署間の壁、情報過多、責任の不明確さ、重要性の理解不足という5つの落とし穴に集約されます。これらの問題の根本原因は、職場の文化、ルールや体制の不足、ツールや環境の整備不足にあります。

効果的な改善策として、明確なルールの策定、責任者の設置、情報の整理と見える化、コミュニケーションの促進、予定管理ツールの活用が挙げられます。特に、予定管理と情報共有を組み合わせることで、タイムリーで効率的な情報連携が可能になり、職場の生産性を大幅に向上させることができます。

情報共有の改善は継続的な取り組みが必要ですが、組織全体で協力して改善に取り組むことで、より効率的で生産性の高い職場を実現できるでしょう。

スケジュール管理のことなら、私たちにご相談ください。

私たちは、予定共有ができるスケジュール管理クラウド「クロジカスケジュール管理」を提供しています。 豊富な知見を活かし、お客様のお仕事に合ったご利用方法をご提案します。 チームの情報共有でお悩みの企業の方は、気軽にご相談ください。