プロジェクト管理や業務改善の現場で頻繁に耳にする「工数」という言葉。

本記事では、IT業界や製造業などの現場リーダー・若手マネージャーの方に向けて、工数の基本概念から実務での活用方法、削減手法まで体系的に解説します。

目次

そもそも「工数」とは?ビジネスにおける基本理解

工数の定義とよくある誤解

工数とは、「作業にかかる人の労力を時間で表したもの」です。

たとえば「5人日」という表現は、「5人が1日働いた分の仕事量」や「1人が5日かけて行う仕事量」といった意味になります。

しかし、単に「かかった時間(作業時間)」と混同されることが多く、これが誤解の原因になることもあります。

工数は「人×時間」で表され、誰がどのくらいのスキルで関わるかも含めて考えることが大切です。

工数と作業時間・稼働時間の違い

「作業時間」は実際に手を動かして作業した時間を指します。

「稼働時間」は作業時間に加え、会議や報告、資料作成なども含む業務に関連する時間の総称です。

これに対し「工数」は、人数と時間を掛け合わせた量であり、単に時間を足し合わせたものとは違います。同じ8時間でも、経験豊富な人が行う場合と初心者が行う場合では工数の意味合いが異なります。

どんな業務で「工数」が使われるのか

工数はIT開発や製造業、マーケティング、建設業など幅広い分野で使われています。

たとえば、プロジェクトの見積もりや進捗管理、リソースの割り当てなどに活用され、業務効率化の基盤となっています。

実務においては、工数を正しく把握することで計画の精度が高まり、無駄を減らしやすくなります。

工数をどう使う?現場視点での活用シーン

工数を正しく理解した上で、現場でどのように使いこなすかが、業務効率化の鍵となります。ここでは、プロジェクト運営や業務判断における工数の具体的な活用方法をご紹介します。

プロジェクトの見積もり・スケジュール策定

工数の最も一般的な活用場面は、プロジェクトの見積もりとスケジュール策定です。

たとえば、Webサイト制作プロジェクトでは、要件ヒアリング(5人日)、デザイン制作(15人日)、コーディング(20人日)、テスト(8人日)といった具合に、工程ごとに工数を見積もります。

正確な工数見積もりができれば、無理のないスケジュール設定が可能になり、品質の確保とチームの負荷軽減を同時に実現できます。

業務の優先順位判断

限られたリソースの中で複数の業務が並行する場合、工数を基準にした優先順位判断が効果的です。各業務の重要度と必要工数を比較することで、投資対効果の高い業務から着手できます。

「効果(売上への影響度など) ÷ 工数」で業務の効率性を数値化し、スコアの高い順に取り組むといった方法により、客観的な意思決定が可能になります。

部門間のリソース調整や会議資料作成

工数は部門間の調整や上司への報告時にも重要な指標となります。「この施策を実現するには、開発部門から5人日、マーケティング部門から3人日のリソースが必要」といった具体的な数値で説明することで、関係者の理解と協力を得やすくなります。

また、プロジェクトの進捗報告や予算申請の際も、工数ベースで実績と計画を比較することで、説得力のある資料を作成できます。

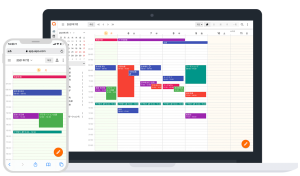

チームの日程調整や予定共有を簡単に。

スケジュール管理

クロジカガイドブック

- スケジュール管理の主な機能

- 導入メリット

- 料金プラン詳細

- 導入事例

工数の単位と考え方を整理しよう

工数管理では、「人時」「人日」「人月」といった単位の使い分けが重要です。ここでは、それぞれの単位の意味と適切な使い方を整理し、より実務で使いやすい知識として定着させましょう。

人時・人日・人月とは何か?

工数の単位には「人時」「人日」「人月」があり、それぞれ用途や計算対象の粒度に応じて使い分けます。以下の表はそれぞれの単位の違いや適した用途をまとめたものです。

| 単位 | 意味 | 想定時間 | 適した用途 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 人時 | 1人が1時間作業すること | 1時間 | 会議、レビュー、短時間タスク | 分割しすぎると管理が煩雑になる |

| 人日 | 1人が1日(約8時間)作業すること | 約8時間 | 中規模のタスクや工程管理 | 非作業時間を含めないよう注意 |

| 人月 | 1人が1ヶ月(約20営業日)作業 | 約160時間 | 長期・大規模プロジェクトの全体計画 | 月ごとの営業日数に注意が必要 |

補足:人月=人日×20、ただし営業日数によって変動あり。単位を統一しておかないと、チーム間で誤解が生まれることがあります

単位ごとの使い分けと注意点

人時は、会議や打ち合わせ、レビュー作業など、比較的短時間で完了する作業に適しています。人日は、1日から数週間程度の作業に最適です。人月は、長期プロジェクトや大規模な開発案件で威力を発揮します。ただし、実際の作業者の稼働日数は月によって異なるため、正確な換算には注意が必要です。

単位選定に迷わない判断基準

作業期間が1日未満なら人時、1日以上1ヶ月未満なら人日、1ヶ月以上なら人月を基本とします。チーム全体で統一した単位を使用することで、コミュニケーションの齟齬を防げます。

工数の計算方法を実例付きで解説

実際にプロジェクトを進めるうえで、工数をどのように計算するかは非常に重要なプロセスです。この章では、基本的な計算式と現場でありがちなミスへの対処法を、実例を交えて解説します。

計算式の基本パターン(業務量 × 人数)

工数は、業務のボリュームと人のリソースを掛け合わせることで算出されます。シンプルな式ではありますが、実際の現場ではさまざまな調整が必要です。以下の表は、基本式とあわせて見積もり時に意識すべき点を整理したものです。

| 項目 | 内容 | 補足例や注意点 |

|---|---|---|

| 基本計算式 | 工数 = 業務量 × 必要人数 × 作業時間 | 例:10件の作業 × 2人 × 1時間 = 20人時 |

| 複数人作業時 | 人数分の工数が必要 | 1日で4人稼働 → 4人日としてカウント |

| よくあるミス | 人数増加で効率が倍になると誤解しやすい | 2人で作業=半分の時間ではなく、調整・共有が必要 |

| スキル差の考慮 | 熟練者と新人では必要工数が異なる | 実際の作業スピードや品質に大きく差が出る |

| バッファ設定 | 想定外の作業やトラブルに備えて余裕を持たせる | 全体工数の10〜20%を加算するのが一般的 |

よくある計算ミスと防止策

人数効果の過大評価は最も一般的なミスです。「2人で作業すれば半分の時間で終わる」と考えがちですが、実際には情報共有や調整時間が必要になります。

スキルレベルの軽視も注意が必要です。熟練者と初心者では必要な時間が大きく異なるため、チームメンバーのスキルレベルを適切に評価しましょう。

割り込み作業の考慮不足も現実的な問題です。緊急対応などで集中時間が削られることを見込んだバッファを設定することが重要です。

【例題】社内業務での工数見積もりの流れ

以下は、ある社内システム改修プロジェクトにおける、タスクごとの工数見積もりの例です。工程別にタスクを分解し、それぞれの作業に必要な人日を算出しています。

| 要件整理 | |

|---|---|

| タスク内容 | 工数(人日) |

| 現行システムの調査・要件定義 | 3人日 |

| 関係部署へのヒアリング | 2人日 |

| 要件書の作成 | 3人日 |

| 小計 | 8人日 |

| 設計・開発 | |

|---|---|

| タスク内容 | 工数(人日) |

| 画面設計 | 5人日 |

| データベース設計 | 3人日 |

| プログラミング | 15人日 |

| 小計 | 23人日 |

| テスト | |

|---|---|

| タスク内容 | 工数(人日) |

| 単体テスト | 5人日 |

| 結合テスト | 3人日 |

| ユーザー受入テスト | 2人日 |

| 小計 | 10人日 |

| 運用準備・リリース | |

|---|---|

| タスク内容 | 工数(人日) |

| 本番環境構築 | 2人日 |

| マニュアル作成 | 3人日 |

| ユーザー説明会 | 1人日 |

| 小計 | 6人日 |

| 工数合計 | |

|---|---|

| 合計工数 | 47人日 |

| バッファ(10%) | +5人日 |

| 最終見積もり | 52人日 |

補足:バッファの設定は、プロジェクト経験や過去データの傾向を元に設定するのが理想です。計画倒れにならないための保険ともいえます。

工数を「見える化」するための管理の工夫

工数見積もりを精度高く行うポイント

正確な工数見積もりは、プロジェクト成功の鍵を握ります。過去実績の活用が最も重要です。類似プロジェクトの実績データを収集・分析し、今回のプロジェクトとの差異を考慮して見積もりを調整します。

作業の細分化も効果的な手法です。大きなタスクをより小さな単位に分解することで、見積もりしやすくなり、見落としも防げます。複数人による見積もりを実施することで、個人の偏見や見落としを防げます。

バッファ設定や過去データ活用の重要性

工数見積もりには必ずバッファ(余裕時間)を設定しましょう。経験則として、全体工数の10-20%のバッファを設けることが一般的です。

バッファ設定の根拠は、過去プロジェクトの分析から得られます。計画工数と実績工数の差異を分析し、その傾向を新しいプロジェクトに反映させます。

属人化を避ける管理方法とは

工数管理の属人化は、組織の大きなリスクとなります。標準化された見積もり手法の確立が重要です。作業種別ごとの標準工数表を作成し、チーム全体で共有します。

ナレッジの文書化も欠かせません。過去プロジェクトの工数実績、見積もり時の考慮事項、発生した問題とその対策などを体系的に記録し、チーム内で共有できる仕組みを構築します。定期的なレビューと改善により、見積もり精度を継続的に向上させましょう。

工数を削減するための実践的アプローチ

業務の可視化とタスク棚卸し

工数削減の第一歩は、現状の業務を正確に把握することです。タスクの棚卸しでは、1週間程度の期間で全ての業務を15分単位で記録します。この作業により、想像以上に時間を消費している「隠れた作業」が発見できます。

記録結果を分析する際は、付加価値を生む作業と生まない作業を区別することが重要です。

自動化・ツール導入による改善

繰り返し発生する定型業務は、自動化やツール導入による工数削減効果が高い領域です。

Excel作業の自動化は最も取り組みやすい改善です。マクロ機能やPower Queryを活用することで、データの集計・加工作業を大幅に効率化できます。

RPA(Robotic Process Automation)の導入も効果的です。システム間のデータ転記、定型的なメール送信、レポート生成などの作業を自動化できます。

無駄な会議・報告を減らすコミュニケーション改革

多くの組織で工数を圧迫している要因の一つが、非効率的な会議と報告業務です。

会議の最適化では、まず全ての定例会議の必要性を見直しましょう。参加者、開催頻度、所要時間を再検討し、本当に必要な会議だけを残します。

非同期コミュニケーションの活用も効果的です。チャットツールやプロジェクト管理ツールを使用することで、リアルタイムでの情報共有が可能になり、確認のための会議や打ち合わせを削減できます。

工数管理ツールの比較と選び方のポイント

工数の見える化と精度向上を実現するには、管理ツールの活用が不可欠です。ここでは、代表的なツールの特徴と、導入時に押さえておきたい選定ポイントを整理します。

Excel vs 専用ツール|メリット・デメリット

工数管理では、「Excel」と「専用ツール」の2つがよく使われます。それぞれに特徴があり、業務規模や管理目的によって適切な選択が異なります。

Excelは導入コストがかからず、操作に慣れている人が多い点がメリット。柔軟にカスタマイズできるため、小規模なチームや短期間の業務には適しています。ただし、同時編集やデータ整合性には注意が必要です。

一方、専用ツールはリアルタイム共有や自動集計、システム連携に優れています。中〜大規模のプロジェクトにおいて、効率的で正確な工数管理が可能です。初期コストや習熟は必要ですが、運用の安定性が期待できます。

| 項目 | Excel | 専用ツール(Backlog、Jiraなど) |

|---|---|---|

| 導入コスト | ◎ 無料で導入可能 | △ 有料ライセンス・月額利用料が必要 |

| カスタマイズの自由度 | ◎ 柔軟に設計できる | ◯ 標準機能中心(拡張可能) |

| 操作性・習熟度 | ◎ 慣れている人が多い | △ 初期学習が必要 |

| リアルタイム共有 | △ 同時編集に制約あり | ◎ クラウド上でスムーズに共有可能 |

| データの整合性管理 | △ 手作業での更新ミスが起きやすい | ◎ 自動保存・履歴でミスを防止 |

| 対応できるプロジェクト規模 | △ 小規模向け | ◎ 中〜大規模の複数部門プロジェクトにも対応 |

Excelはコストが低く柔軟に使えますが、同時編集やデータ管理に制約があります。対して、専用ツールは機能が充実し大規模プロジェクトに向いていますが、導入コストや習熟が必要です。

自社の規模や予算に合ったツールを選び、運用しやすさを重視することが成功のポイントです。

選ぶ際にチェックすべき4つの視点

数多くある工数管理ツールの中から、自社に最適なものを選ぶためには、次の4つの視点が有効です。

1. 機能性:必要な業務をサポートできるか

- 工数の入力・記録・集計がしやすいか

- ガントチャートやレポート出力などの補助機能は十分か

- タスク管理やプロジェクト進捗の把握にも活用できるか

2. 使いやすさ:現場で無理なく運用できるか

- 操作画面が直感的で、ITスキルに差があるスタッフでも扱えるか

- モバイル対応やレスポンスの速さなど、業務スタイルに合っているか

- 導入後に定着しやすい工夫(マニュアル・サポート)があるか

3. 拡張性:将来の業務拡大にも耐えられるか

- ユーザー数やプロジェクト数が増えても対応できるか

- 外部ツール(Slack、Google Workspace等)との連携性はどうか

- 自社独自の業務プロセスへの柔軟な対応が可能か

4. コスト対効果:投資に見合う運用成果が見込めるか

- 初期費用、月額料金、保守費用などをトータルで把握できるか

- 削減される工数や可視化の精度向上がもたらす効果を定量化できるか

- 運用コストに対して回収までの期間が見込めるか

【おすすめ】工数管理・削減に強いツール紹介

Redmine

Redmineは、オープンソースのプロジェクト管理ツールです。工数管理機能も充実しており、無料で利用できるため、小規模組織におすすめです。

Backlog

Backlogは、日本企業が開発したプロジェクト管理ツールで、直感的な操作性が特徴です。工数管理、ガントチャート、Wiki機能などが統合されており、中小企業での導入実績が豊富です。

freee工数管理

freee工数管理は、クラウド会計で知られるfreee株式会社が提供する工数管理ツールです。直感的な操作性と豊富な分析機能を備えており、中小企業から大企業まで幅広く利用されています。

工数管理ツールにはさまざまな特徴があり、組織の体制や目的に応じて最適な選択肢は異なります。複数のツールを比較しながら、自社に本当に合ったものを見極めることが大切です。

当社では、「現場で本当に使われること」にこだわったプロジェクト管理・工数管理を提供しています。

スケジュール調整、工数把握を管理できる仕組みだからこそ、導入初日から業務効率化に直結します。

主な特長:

- スケジュール・日程調整・出欠管理が一画面で完結(グループウェア機能付き)

- 日報・工数・進捗を一元化し、チーム全体の可視化が可能

- クラウド型で初期費用ゼロ、スモールスタートにも最適

- 無料トライアル・オンラインデモ対応で安心して始められる

まとめ|工数を知り、活かすことで業務改善は始まる

工数は、業務効率化と組織の生産性向上を実現するための重要な指標です。正しい理解と適切な活用により、プロジェクト管理の精度向上、リソース配分の最適化、そして持続可能な業務改善が可能になります。

まずは現状の業務を正確に把握し、工数の「見える化」から始めましょう。小さな改善の積み重ねが、やがて大きな成果を生み出します。

工数管理は一度構築して終わりではありません。定期的な見直しと改善を継続することで、組織の競争力強化につながる貴重な資産となります。

スケジュール管理のことなら、私たちにご相談ください。

私たちは、予定共有ができるスケジュール管理クラウド「クロジカスケジュール管理」を提供しています。 豊富な知見を活かし、お客様のお仕事に合ったご利用方法をご提案します。 チームの情報共有でお悩みの企業の方は、気軽にご相談ください。