※この記事は、前回の「PoCで終わらないAI導入 ― よくある課題と解決策」の続編です。

AI活用の議論が進む中で、ビジネス現場では「生成AI」と「業務AI」という2つのキーワードが頻繁に登場します。しかし、この2つを明確に区別できている企業は多くありません。

本記事では、両者の違いとそれぞれの得意領域を整理し、BtoB企業がAIを導入する際にどちらを活用すべきかを解説します。

目次

生成AIと業務AIとは何か

AIと一口に言っても、その目的と役割は大きく異なります。ここでは、「生成AI」と「業務AI」の定義と特徴を比較しながら整理します。

生成AIの特徴

生成AIは、テキスト・画像・音声・動画など新しいコンテンツを“創り出す”AIです。代表例はChatGPTやStable Diffusionなどで、人の指示(プロンプト)をもとに文章やアイデアを自動生成します。

- 強み:創造的業務や企画立案、文章作成など“ゼロから作る”タスクに適している

- 弱み:正確性や一貫性に課題があり、業務プロセスへの直接組み込みには調整が必要

特にマーケティング・広報・営業支援など「発想力」を求められる分野では、高い生産性向上を実現します。

参照:ライオン、研究データを追加学習した生成AIモデル「LION LLM」の構築に着手

業務AIの特徴

一方、業務AIは既存の業務データを解析・処理し、効率化や判断支援を行うAIです。たとえば、請求書の自動仕分けや問い合わせ対応の自動化など、人が行っていた定型作業を代替します。

- 強み:高精度な処理と再現性。業務フローへの直接組み込みが可能

- 弱み:創造的なアイデア生成や抽象的な課題設定には不向き

業務AIは「正確さ」と「再現性」を重視するため、バックオフィスや製造、物流、福祉現場などにおける導入が進んでいます。

参照:富士フイルム、アフターパーツのAI需要予測で、適正在庫判定の部品点数が2.7倍に

AIを仕組みごと取り入れる。

クロジカ生成AI管理は、報告書作成やチャット対応、業務フローの自動化・ナレッジの活用・GPTの社内展開まで支援する「生成AI」の運用基盤です。

BtoB企業が抱える課題とAI活用の必要性

AI導入に取り組むBtoB企業の多くは、単に技術を導入するだけでは期待する効果を得られません。

特に「生成AI」と「業務AI」の違いを理解せずに導入すると、ROIが不透明になり、承認プロセスや運用定着が停滞することがあります。

ポイント:AIを導入する前に、自社の業務課題と期待成果を整理することが成功の鍵です。

業務効率化やROI未達の課題

生成AIと業務AIでは、導入効果の見え方が異なります。

- 生成AI

- 作業時間の短縮やアウトプットの質向上は可能

- ただし、数値でROIを示すのが難しく、効果を可視化しにくい

- 業務AI

- データを基に業務プロセスを自動化し、定量的な成果を出せる

- しかし、データ不足や社内理解不足によって効果が限定されることがある

このように、AIの種類によって課題の現れ方も異なるため、導入前に注意が必要です。

どちらのAIを選ぶべきか判断の難しさ

企業はどの業務に生成AIや業務AIを活用すべきかで迷うことが多いです。

特に以下のような課題が導入判断を難しくしています。

- 適用領域が不明確 → 導入対象業務の選定が曖昧

- ROIが不透明 → 承認や投資判断が滞り、導入が遅れる

解決策:まず自社の業務課題を整理し、各業務に最適なAIをマッピングすること。

これにより、PoCでの停滞(PoC死)を防ぎ、導入効果を最大化できます。

生成AIと業務AIの活用領域の比較

生成AIと業務AIは、それぞれ得意とする業務領域が異なります。

BtoB企業が導入効果を最大化するためには、業務タイプごとの適性を理解して使い分けることが重要です。

ここでは「業務タイプ別」「導入効果別」に両者を比較し、判断の指針を整理します。

H3:活用業務のタイプ別比較

生成AIと業務AIは、得意とする業務領域が異なります。適切な活用領域を理解することで、導入効果を最大化できます。

以下の表は、生成AIと業務AIの得意領域を整理したものです。

| 業務タイプ | 生成AI | 業務AI | 活用例 |

|---|---|---|---|

| 文書作成・編集 | ◎ | △ | 提案書、報告書、メールのドラフト生成 |

| レポート生成 | ○ | ◎ | データ分析結果の可視化とインサイト抽出 |

| 顧客対応 | ◎ | ○ | 初回応答(生成AI)、問い合わせ分類(業務AI) |

| 予測分析 | △ | ◎ | 需要予測、リスク評価 |

| データ整理・分類 | △ | ◎ | 大量データの構造化・クレンジング |

| アイデア創出 | ◎ | × | ブレストや企画立案サポート |

| プロセス自動化 | × | ◎ | ワークフロー最適化、定型作業の自動実行 |

| 異常検知・監視 | × | ◎ | セキュリティ監視、品質管理 |

◎:最適 ○:活用可能 △:限定的 ×:不向き

ポイント:生成AIはクリエイティブ業務に強く、業務AIは定型業務や分析業務に適しています。

この分類を意識することで、業務課題に応じた最適なAIを選択できます。

H3:導入効果の違い

導入効果はROI、効率化、精度、人材負荷の観点で異なります。

| 観点 | 生成AI | 業務AI |

|---|---|---|

| ROI測定 | 定性的(時間削減の金額換算が困難) | 定量的(コスト削減・精度向上を数値化) |

| 効率化 | 個人レベルの業務スピード向上 | プロセス全体の最適化 |

| 精度 | 主観的(用途や評価者で変動) | 客観的(正解率・誤差率で評価) |

| 人材負荷 | 専門知識不要、全社員が活用可能 | データサイエンティストが必要 |

| 初期投資 | 比較的小さい | 高額になりがち |

| 即効性 | 短期間で効果を実感 | 効果発現まで時間が必要 |

判断ポイント:

- 創造性・アイデア重視 → 生成AI

- 精度・効率化・自動化重視 → 業務AI

- 両者を組み合わせることで、業務全体のパフォーマンス向上が可能です。

AI導入の進め方と選定ポイント

AI導入では、単にツールを導入するだけでなく、課題整理→AI選定→導入優先度の決定という一連のプロセスを体系的に進めることが重要です。

特にBtoB企業では、PoC段階での効果測定や承認プロセスが停滞しやすいため、計画的な進め方が成功の鍵となります。

課題に応じたAI選定フロー

- 業務課題の整理

- 自社の現状業務や効率化したい領域を明確化

- 定量・定性の課題を整理し、改善目標を設定

- 生成AI/業務AIの適性マッピング

- 各課題に対して、どちらのAIが効果的かを分類

- 活用例や導入効果を参考に判断

- ROIや効率化効果の評価

- 導入効果の定量化が可能か、短期・中期での成果を見込めるかを確認

- PoCで仮説検証を行い、導入判断の材料に

このフローに沿って進めることで、PoC死のリスクを減らし、導入効果を最大化できます。

導入前に確認すべきチェックリスト

AI導入前には以下を確認すると、運用開始後の定着と成果最大化につながります。

- データの準備状況:量・質・整備度を確認

- 社内体制と推進担当者:運用・定着を担う人材を確保

- 期待する成果指標(KPI):定量・定性で明確化し、評価方法を決定

補足:これらの事前確認により、導入後の効果を測定しやすくなり、業務AI・生成AIのそれぞれの強みを最大限活かせます。

導入後の運用と成果最大化のポイント

AI導入は、導入時点で終わるものではありません。

運用定着と改善サイクルを回すことが、生成AI・業務AIの効果を最大化するポイントです。

ここでは、それぞれのAIの定着施策と活用ポイントを整理します。

生成AI活用の定着ポイント

生成AIは創造型業務に強みがありますが、自由度が高いため誤用や品質低下のリスクがあります。

定着させるには、以下を実施します。

- 社内ガイドラインの策定:使用範囲やルールを明確化

- 活用事例の共有:成功事例や活用テンプレートを社内で展開

- 教育・サポート体制の整備:操作方法や注意点を周知

これにより、担当者は安心して創造業務に集中でき、アウトプットの質向上が期待できます。

業務AI活用の定着ポイント

業務AIは定型業務や分析業務を効率化しますが、データの更新や改善サイクルが不可欠です。

- データの継続更新:最新情報を反映し、モデル精度を維持

- KPIの定期評価:定量指標で効果測定し、改善施策を実行

- 運用フローの見直し:業務プロセスにAIを組み込む方法を継続改善

こうすることで、業務全体の効率化や精度向上を持続的に実現できます。

まとめ ― BtoB企業が選ぶべき生成AIと業務AIの活用領域

生成AIと業務AIは、目的や得意領域が明確に異なります。

BtoB企業がAI導入を成功させるには、単なる技術導入ではなく、業務課題に応じたAI選定と定量的な効果測定が不可欠です。

ポイントの整理:

- 自社の業務課題に応じてAIを選択

- 創造性・アイデア支援 → 生成AI

- 精度・効率化・定型業務 → 業務AI

- 導入前に成果指標を設定

- PoCや初期導入で、定量・定性の効果を可視化

- PoCや初期導入で、定量・定性の効果を可視化

- 導入後も改善サイクルを回す

- 運用定着と継続的改善で、AI導入効果を最大化

これらをセットで実施することで、業務効率化やROI向上を実現できます。

本記事で「生成AI」と「業務AI」の違いを理解したら、次の記事では AI導入が失敗する3つの理由と成功のためのポイントを確認し、実際の導入戦略に活かしましょう。

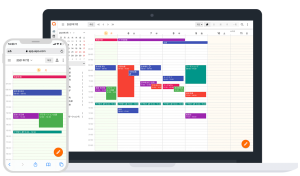

スケジュール管理のことなら、私たちにご相談ください。

私たちは、予定共有ができるスケジュール管理クラウド「クロジカスケジュール管理」を提供しています。 豊富な知見を活かし、お客様のお仕事に合ったご利用方法をご提案します。 チームの情報共有でお悩みの企業の方は、気軽にご相談ください。