※この記事は、前回の「生成AIと業務AIの違い ― ROIで見るBtoB企業の最適なAI活用戦略」の続編です。

目次

はじめに ― なぜAI導入は失敗しやすいのか

近年、BtoB企業でのAI導入への関心は急速に高まっています。業務効率化や新規価値創出を狙い、生成AIや業務AIの活用が注目される一方で、導入に失敗するケースも少なくありません。

本記事では、PoC成功後も業務改善やROI向上につながらない課題を整理し、実務チェックポイントを紹介します。

参照:MM総研「AI製品・サービスの導入実態に関する調査結果」

AI導入の関心は高まる一方で失敗が多い現状

近年、多くの企業がAIを業務効率化や新規価値創出の手段として導入しようとしています。しかし、次のような課題により、期待通りの成果が得られないことが多く見られます。

- PoC(実証実験)は技術的に成功したが、業務改善につながらない

- ROI(投資対効果)が不明瞭で経営層の承認が得られない

- 現場で活用されず導入が停滞する

これらは、AI導入の共通課題を示しており、PoC成功=導入成功ではないことを示す重要な指標となります。

PoC成功=導入成功ではない理由

PoCが技術的に成功しても、実務でのAI導入の成功につながらないケースは少なくありません。主な理由は以下の通りです。

- 業務課題との整合性不足:PoCは技術検証中心で、実際の業務課題に沿っていないことがある

- データ・環境の準備不足:PoC環境で精度が出ても、実務環境ではデータや運用環境が整っていない

- 現場への浸透不足:ユーザーが使いやすい形に落とし込まれていないため定着しない

補足として、BCGの調査では、AI導入企業の74%がPoC成功後に期待通りの成果をスケールできていないことが報告されています。PoC成功だけに依存せず、業務課題・データ・現場活用の3軸での整備が不可欠です。

参照:BCG, “AI Adoption in 2024: 74% of Companies Struggle to Achieve and Scale Value”

AIを仕組みごと取り入れる。

クロジカ生成AI管理は、報告書作成やチャット対応、業務フローの自動化・ナレッジの活用・GPTの社内展開まで支援する「生成AI」の運用基盤です。

AI導入が失敗する3つの理由

AI導入が期待通りに成果を上げられない主な要因は、次の3つに集約されます。BtoB企業でPoC成功後に失敗する典型的な課題を整理しました。

理由①:目的と課題の不一致

AI導入の最も典型的な失敗は、AI導入自体が目的化してしまうことです。技術やトレンドに追随することが優先されると、解決すべき業務課題との整合性が取れず、PoCは成功しても実務効果は限定的になります。

- 典型例:社内の作業自動化や提案書作成の効率化が目的なのに、PoCでは特定の技術検証だけに注力

- 影響:業務に適用できず、ROIや作業時間削減などの成果指標が達成できない

補足:事前に課題と技術のマッチングを整理することで、無駄な導入リスクを回避できます。

理由②:データ基盤・環境の未整備

AIはデータに依存するため、学習データや運用環境が整っていないと性能を発揮できません。準備不足の状態で導入すると、精度低下や誤判断が発生し、現場の信頼を失います。

- 課題例:

- 学習データが不足しており、予測精度が低い

- データの形式や品質が不揃いで処理に時間がかかる

- セキュリティ・ガバナンス体制が未整備でリスクが高い

補足:データ棚卸し、外部データ連携、前処理・クレンジングを段階的に進めることが重要です。

参照:RIETI「日本企業のAIとデータ活用の実態」研究論文

理由③:現場定着の軽視

AIは技術的に完成しても、現場で使われなければ意味がありません。ユーザー体験(UX)や業務フローとの整合性を無視すると、利用が停滞します。

- 課題例:

- 社内マニュアルが不十分で操作方法が理解されない

- 導入後の運用ルールやガイドラインが曖昧

- 定期的な改善サイクルが未設定

補足:現場主体のUX設計やトレーニングを行い、利用促進策を計画することで、定着率を高められます。

成功のためのポイント

AI導入を業務改善とROI向上に直結させるためには、先ほどの失敗要因を逆手に取り、目的・データ・現場活用の3軸で戦略的に整備することが重要です。以下のポイントを押さえることで、PoC成功後も実務で成果を出しやすくなります。

課題定義を徹底し、業務改善との整合性をとる

AI導入の第一歩は、解決すべき業務課題を明確化することです。目的が曖昧だと技術検証だけで終わり、実務での効果が限定的になります。

- 整理例:

- 自社業務のボトルネックや非効率プロセスを特定

- 改善目標を定量・定性で設定(作業時間削減、ミス削減、顧客満足度向上など)

- AI技術がどの課題に貢献できるかをマッピング

関係者(経営層・現場担当者)を巻き込み、合意形成しておくとPoC後の導入がスムーズです。

データ戦略を立て、必要な整備を段階的に進める

AIはデータ依存型技術のため、データ基盤と整備計画の策定は必須です。データの質・量・連携体制を確認し、段階的に整備することで成功確率が高まります。

- 具体策:

- 社内データの棚卸し・クレンジング

- 外部データとの連携可否の確認

- データ収集・更新ルールの策定

- セキュリティ・ガバナンス対応の明確化

PoC段階でも、このデータ戦略に基づく環境を整えることで、実務環境への移行がスムーズになります。

ユーザー体験(UX)を重視し、現場主導で運用する

AIの定着には、現場ユーザーの使いやすさと習慣化が重要です。現場主導の運用設計と継続的改善が、成果最大化につながります。

- 取り組み例:

- 操作マニュアルやFAQの作成

- 利用ルールやガイドラインの明確化

- 定期的な利用状況のモニタリングと改善サイクル構築

- 小さな成功体験の積み重ね(成功事例共有、インセンティブ付与など)

「使わざるを得ない環境」ではなく、「使いたくなる仕組み」を作ることが、長期的な定着に効果的です。

AI導入成功に向けた実務チェックリスト

AI導入を実務で成功させるには、課題定義・データ整備・現場定着の3軸を具体的に確認することが重要です。以下のチェックリストを活用すれば、自社の導入準備度を可視化し、失敗リスクを低減できます。

目的・課題の明確化

AI導入の目的と業務課題が一致しているかを確認します。目的と課題が不明確だと、PoCは成功しても実務効果が得られません。

経営層・現場担当者の合意形成もこの段階で行うことが重要です。

データ準備・管理体制

AIが活用できるデータ環境が整備されているかを確認します。データ基盤が不十分だと、精度低下や運用トラブルの原因になります。

PoC段階でも、この体制を整えておくことが成功につながります。

現場定着・利用促進施策

導入したAIが現場で定着するための施策を確認します。AIは「使わざるを得ない環境」ではなく、「使いたくなる環境」を作ることがポイントです。

現場ユーザーの視点を重視し、習慣化と定着を促進することが重要です。

まとめ ― 失敗要因を知れば成功に近づける

AI導入の失敗は、多くの場合、次の3つに起因します。

- 目的の不一致:AI導入自体が目的化し、業務課題と整合していない

- データ戦略の未整備:必要なデータや運用環境が整っていない

- 現場定着の軽視:ユーザーが使いやすい仕組みが設計されていない

これらの失敗要因を理解し、課題定義の徹底・データ整備・UX重視の現場運用を実践すれば、AI導入の成功確率は大幅に向上します。

企業は、導入前にチェックリストを活用し、自社の現状を客観的に評価することが重要です。単なるPoC成功に満足せず、「業務改善とROI向上に直結するAI導入」を目指しましょう。

AI導入の共通課題や実際の失敗事例についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

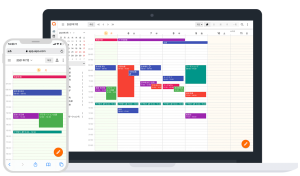

スケジュール管理のことなら、私たちにご相談ください。

私たちは、予定共有ができるスケジュール管理クラウド「クロジカスケジュール管理」を提供しています。 豊富な知見を活かし、お客様のお仕事に合ったご利用方法をご提案します。 チームの情報共有でお悩みの企業の方は、気軽にご相談ください。