AI導入への関心は高まっており、多くの企業がPoC(実証実験)に取り組んでいます。しかし、PoCを終えた後にプロジェクトが停滞してしまう「PoC死」が頻発しているのが現状です。技術的には成功しても、業務改善やROIに結びつかないケースが少なくありません。実際、BCGの調査によれば、74% の企業がPoCを超えて実際の価値を創出できていないと報告されています。

本記事では、PoCが止まる典型的な課題を深掘りするとともに、単なる成功例の模倣ではなく、自社の業務課題に即した解決策を整理します。また、PoC失敗による心理的ハードルや副作用も補足し、実務で活用できる形で解説していきます。

出典:BCG, “AI Adoption in 2024: 74% of Companies Struggle to Achieve and Scale Value”

目次

AI導入がPoCで止まる典型的な課題

典型的な課題の深掘り:PoCで止まる原因とは

AI導入がPoC段階で止まる背景には、主に以下の4つの課題があります。それぞれの課題には、直接的な影響だけでなく、二次的なリスクや心理的ハードルも存在します。

| フェーズ | 課題 | 二次リスク・副作用 |

|---|---|---|

| 課題設定 | 目的が曖昧、横並び導入 | 「とりあえずAI」になり社内でAI疲れが発生 |

| データ | データ不足・形式不統一・欠損 | PoCで精度が出ず次の承認まで数年停滞 |

| ROI | 定量・定性どちらかが不明 | 経営層への説明ができず投資判断遅延 |

| 現場定着 | 操作複雑・業務フロー不整合 | 導入後も使用率低下、現場の抵抗増大 |

目的や課題設定が曖昧

多くの企業では、技術導入そのものが目的化してしまい、本来解決すべき業務課題との整合性が取れません。特に中堅・大手企業では成功事例を模倣した横並び導入が多く、自社固有の業務特性や課題を十分に分析せずに進める傾向があります。

結果として、PoCが成功しても実務改善には結びつかず、現場では「とりあえずAIを試してみたが意味が分からない」という不信感や、次のプロジェクト承認までの心理的ハードルが生まれることがあります。

よくあるパターン:

- 競合他社の模倣による横並び導入

- IT部門主導の技術的興味による導入

- 経営層の「AI活用」という漠然とした指示

データ不足・データ品質の問題

AIの精度は学習データの質と量に大きく左右されます。しかし、多くの企業ではデータが部門ごとに分散しており、形式の統一やラベリングが不十分な場合が少なくありません。

その結果、PoCで期待通りの精度が得られず、次の展開に進めないケースが発生します。また、データ準備に予想以上の工数がかかることで、現場や経営層のモチベーション低下を招き、「AI疲れ」と呼ばれる心理的負荷が生まれることもあります。

実例:三豊市「ごみ分別AIチャットボット」PoC中止

市民サービス向上を目指して導入されたAIチャットボットは、正確な情報提供が求められる業務であったにもかかわらず、AIの精度が目標に届かず、職員の負担軽減にもつながらないと判断されました。その結果、本格導入には至りませんでした。

学習データの質や量が十分でなかったため、PoCが停止してしまった例です。

よくある課題:

- 部門分散管理:データが各部署に散在し統合困難

- 形式不統一:Excel、CSV、DBなど異なる形式での保存

- 欠損値多発:入力漏れやシステム障害によるデータ不足

- ラベリング不備:教師データの品質が不十分

- リアルタイム性欠如:古いデータでの学習による精度低下

参考:ITmedia「三豊市、ごみ分別AIチャットボットのPoC中止」

ROI(投資対効果)が不明瞭

PoC段階では小規模なテストに留まるため、全社展開時のコスト削減や売上向上の効果を具体的に算出するのは困難です。経営層に対して数値的な根拠を示せないと、次の予算承認が遅れるリスクが生まれます。

特に、従来型産業ではデジタル投資に対する理解が十分でない場合が多く、ROIが明確でないと、AI導入そのものへの社内信頼が低下してしまいます。

主な要因:

- PoCと本格導入の規模差:小規模テストから全社展開効果の予測困難

- 効果の定量化困難:業務効率化や品質向上の数値化が複雑

- 継続コストの不透明性:メンテナンス費用や運用コストの見積もり困難

- 投資回収期間の長期化:初期投資が大きく短期的な効果が見えない

現場定着の難しさ

AI技術がPoCで成功しても、現場で運用されなければ価値は生まれません。操作が複雑であったり、既存業務との整合性が取れていない場合、使用率は低下します。また、業務フローの変化や判断の委譲に対する抵抗感に加え、教育・研修不足や情報管理リスクへの理解不足が原因で、導入がうまく定着しないケースも見られます。

実例:Samsungにおける生成AIのPoC停止

2023年5月、Samsungの従業員が社内の機密コードを生成AIツール(ChatGPTなど)に誤って入力し、情報漏洩のリスクが発生しました。これを受けて、同社は社内での生成AI利用を全面的に禁止する措置を実施しています。

AIそのものは利用可能であったにもかかわらず、教育や利用ルールの整備不足が原因で現場に定着できず、PoCが停止してしまった例です。

阻害要因:

- UI/UXの複雑性:ITに不慣れな現場作業員には操作が困難

- 既存業務フローとの乖離:新しいシステムが業務手順を大幅変更

- AIの判断根拠不明:ブラックボックス化による現場の不信

- 変化への抵抗感:長年の業務習慣を変えることへの心理的抵抗

- 教育・研修不足:使い方を十分に理解する機会の不足

出典:Forbes, “Samsung bans ChatGPT and other chatbots for employees after sensitive code leak”

AIを仕組みごと取り入れる。

クロジカ生成AI管理は、報告書作成やチャット対応、業務フローの自動化・ナレッジの活用・GPTの社内展開まで支援する「生成AI」の運用基盤です。

PoCを成功させるための解決策

導入目的を「業務課題ベース」で明確化

技術ありきではなく、業務課題から出発することが成功の第一歩です。具体的なKPIや目標値を定めることで、PoCの成果が業務改善に直結する形で設計できます。

例:

- 工数削減:月間○○時間の削減

- コスト削減:年間○○万円の削減

- 品質向上:不良品検知精度○○%向上

- 顧客満足度改善:顧客アンケート評価○○点向上

データ戦略を事前に設計

AIの精度はデータの質と量に依存します。PoC開始前にデータの棚卸し、欠損補完、形式統一などを行い、継続的に品質を維持する体制を構築することが重要です。

ポイント:

- 社内データの種類・形式・品質の棚卸し

- 不足データの収集計画策定

- データクレンジング・フォーマット統一

- 将来的なスケールアップに対応可能な設計

小さなROIを見せる

文章で説明

経営層の理解を得るためには、部分導入で成果を数値化し、段階的にROIを実証するアプローチが有効です。成功事例を示すことで次の投資判断もスムーズになります。

ポイント:

- 特定部署・工程での部分導入で効果測定

- 労働削減、人件費削減額などを数値化

- 段階的投資で効果拡大のシナリオを提示

現場視点でのUI/UXを重視

PoC段階から現場担当者を巻き込み、操作性や業務フローとの整合性を確認することで、導入後の定着率を高めます。説明機能や研修を充実させることも重要です。

ポイント:

- 現場担当者(アーリーアダプタ)を巻き込みテスト

- ユーザビリティテストで操作性・業務フロー整合性確認

- AI判断の説明機能を実装

- 段階的な研修・導入スケジュールを設計

AI導入を成功に導くステップ

業務課題を整理

AI導入プロジェクトの成功には、現状業務の詳細な分析と課題の体系的な整理が不可欠です。

まず、対象業務の全工程をマッピングし、処理時間・コスト・品質・担当者スキルなどを定量的に把握します。非効率な作業や属人的判断、繰り返し作業などを特定し、AI導入による改善効果が期待できる領域を明確にします。

整理のポイント:

- 対象業務のプロセス全体を可視化

- 非効率・属人的作業・ミス発生工程を抽出

- AI導入で改善可能な領域を特定

- 複数課題の優先順位を評価(改善効果・技術可能性・導入難易度)

PoCで小さな成功をつくる

リスクを最小化しつつ、確実な成果を出せるPoCを設計します。技術的な新奇性よりも、業務改善の実用性を優先し、期間や評価指標を明確に定めます。

PoC設計のポイント:

- 期間は3か月程度を目安に設定

- 成果物と評価指標を事前定義

- 実証結果に基づきPDCAを回す

- 失敗も学習機会として活用し、成功パターンを確立

効果を見える化して経営層に提示

PoCで得られた成果は、経営層が理解しやすい形で可視化します。コスト削減額、処理時間短縮率、品質向上率などの数値を中心に提示し、投資回収期間や全社展開時のスケール効果も示すことが重要です。

経営層提示のポイント:

- ビジネスインパクトに焦点を当てて報告

- 定量指標(コスト・時間・品質)を明示

- 投資回収期間とスケール効果を提示

- 競合比較や業界トレンドを添えて戦略的意義を説明

全社展開を見据えてスケール設計

PoC成功後は、全社規模での導入を見据えた設計が不可欠です。システム面・組織面の両方で必要な体制やプロセスを構築します。

スケール設計のポイント:

- システム面:データ処理能力、セキュリティ、可用性を考慮

- 組織面:AI運用チーム体制構築、現場教育プログラム整備

- 継続的改善プロセスの整備

- 組織構造や評価制度の見直しも検討

まとめ ― PoCから本格導入へ進むために

AI導入プロジェクトの成否は、技術そのものよりも 設計と運用 が鍵となります。業務課題に基づいた適切な設計、段階的なPoC、経営層への効果提示、現場での定着までを意識することが重要です。

- 技術先行ではなく、業務課題を出発点とする

- PoCで小さな成功を積み重ね、現場の理解と信頼を得る

- 経営層にROIやビジネスインパクトを明確に示す

- 現場視点のUI/UX設計や研修で定着を促進

- 継続的な改善と運用体制構築により長期的な価値を創出

また、AI導入を一過性のプロジェクトで終わらせず 持続的な価値創出 に繋げるには、外部支援の活用も有効です。

- 技術提供だけでなく、業務理解から運用定着まで包括的にサポートできるパートナーを選ぶ

- 内製化への移行も見据え、社内人材の育成と並行して進める

- 外部知見と社内リソースを組み合わせることで、PoC成功から全社展開までのスムーズな移行が可能

最終的に、AI導入は短期間で成果を出すものではなく、 段階的に学習・改善しながら進める長期プロジェクト です。今回紹介したステップとチェックリストを活用することで、PoCから本格導入へ着実に進む道筋を描くことができます。

AI導入のPoCを成功させ、本格展開につなげるポイントを解説しました。次の記事では、生成AIと業務AIの違いや、BtoB企業におけるROI視点での最適なAI活用戦略を詳しく解説しています。

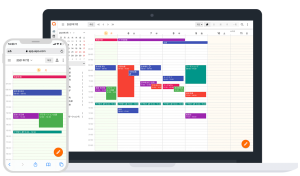

スケジュール管理のことなら、私たちにご相談ください。

私たちは、予定共有ができるスケジュール管理クラウド「クロジカスケジュール管理」を提供しています。 豊富な知見を活かし、お客様のお仕事に合ったご利用方法をご提案します。 チームの情報共有でお悩みの企業の方は、気軽にご相談ください。