サーバーには、クラウド、オンプレミス、レンタルサーバーなど様々な種類があります。目的や規模、使い方によってサーバーを選ぶことが求められます。しかし、最適なサーバー環境の判断を行うことが難しい場合もあります。ここでは、クラウドとして主に利用されるAWSとレンタルサーバーの基本的な違いについて触れていきます。

この記事でわかること

① AWSとレンタルサーバーの違い

② 抑えておきたいAWSとレンタルサーバーの基本知識

③ AWSが向いているサイトとは?

④ 最適なサーバーの選び方

AWSへの移行・構築作業費無料

サーバー管理

クロジカガイドブック

- WebサイトをAWS上で構築する際の課題

- 構築・移行の対応範囲

- 導入事例

- 導入までの流れ

そもそもAWSとは何か?

AWSの基本概要

AWS(Amazon Web Services)は、Amazonが提供する世界最大規模のクラウドコンピューティングサービスです。200以上の豊富で高度な機能を有し、スタートアップからグローバル企業まで、世界中に何百万ものアクティブユーザーと数万のパートナーを有しています。

クラウドコンピューティングの中でも最高レベルのセキュリティを持っており、軍隊やグローバル銀行など機密性の高い組織も導入しています。企業や個人は、AWSを利用することで、自社のデータセンターを構築・運用する必要がなくなり、必要なリソースを必要な時に必要なだけ利用できます。

クラウドサービスの種類

ここではAWSをより深く構造的に理解するために、簡単にクラウドサービスの種類をご紹介します。クラウドサービスは提供されるサービスの範囲によって、大きく3つの種類に分類されます。

SaaS(Software as a Service)

ソフトウェアそのものをサービスとして提供するモデルです。ユーザーはインターネットブラウザなどを通じてソフトウェアを利用します。代表的な例としては、Google WorkspaceやSalesforceなどがあります。

PaaS(Platform as a Service)

ソフトウェア開発に必要なプラットフォームをサービスとして提供するモデルです。開発環境やデータベース、ミドルウェアなどを利用して、アプリケーションを開発・運用できます。代表的な例としては、HerokuやAWS Elastic Beanstalkなどがあります。

IaaS(Infrastructure as a Service)

サーバーやストレージ、ネットワークなどのハードウェアインフラストラクチャをサービスとして提供するモデルです。仮想マシンやストレージ容量などを利用して、自社のアプリケーションやサービスを構築・運用できます。AWSはこのIaaSに分類されます。

| - | SaaS | PaaS | IaaS |

| 提供物 | ソフトウェアをサービスとして提供 | 開発プラットフォームを提供 | ハードウェアインフラを提供 |

| 利用環境 | インターネットブラウザで利用 | 開発環境やデータベースを利用 | 仮想マシンやストレージを利用 |

| 代表例 | Google Workspace, Salesforce | Heroku, AWS Elastic Beanstalk | AWS |

AWS活用のメリット

AWSには以下のようなメリットがあります。

・スケーラビリティ(拡張性)に長けている:需要に応じてリソースを柔軟に増減できます。急なアクセス増加にも対応できビジネスの成長に合わせてシステムを拡張することも可能です。

・コスト効率が高い:必要なリソースだけを利用するため、従来のオンプレミス環境と比べてコスト削減が期待できます。

・グローバルなリージョンによる災害対策:世界中にデータセンターを展開しており、地理的に分散したサービスを提供できます。サーバーを分散することで災害時などでも持続的な情報提供が可能となります。

・セキュリティの高さ:業界最高水準のセキュリティ対策が施されており、データの安全性を確保できます。

・豊富なサービス:サーバー、ストレージ、データベース、ネットワーク、分析、AIなど200以上の幅広いサービスを提供しています。

・開発の効率化:AWSではマイクロサービスアーキテクチャを導入しており、各サービスを独立して開発、デプロイ、スケールすることが可能です。結果として、開発における全体の柔軟性と効率が向上します。

▼ AWSの特徴に焦点を当てて詳細解説している記事はコチラ ↓

AWSはなぜ人気?サービスの特徴から普及した理由とは?

レンタルサーバーの基礎知識

レンタルサーバーとは?

レンタルサーバーはサーバーのハードウェアやソフトウェアを、インターネットサービスプロバイダー(ISP)から借りて利用するサービスです。ユーザーはレンタルサーバーにウェブサイトやアプリケーションを構築・運用できます。

主なレンタルサーバーの種類

レンタルサーバーは、提供されるサービスやリソースによって、以下のような種類に分類されます。

共用サーバー

複数のユーザーでサーバーを共有するタイプのレンタルサーバーです。料金が安く、初心者向けのサービスです。

専用サーバー

1ユーザーがサーバーを独占的に利用するタイプのレンタルサーバーです。高性能でセキュリティ面でも優れています。

VPS(Virtual Private Server)

仮想化技術を用いて、1つの物理サーバーを複数の仮想サーバーに分割したタイプのレンタルサーバーです。一般的に、共用サーバーよりも性能が高く専用サーバーよりも料金が安価です。

レンタルサーバーのメリット

レンタルサーバーは、以下のようなメリットがあります。

・初期費用と運用コストが安価:サーバーのハードウェアやインフラの設置が不要なため、多額の初期費用はかかりにくいです。特に共有サーバーの場合、複数のユーザーが1つのサーバーを共有するためコストが分散され、初期費用を抑えることができます。さらに、運用コストに関してはAWSと異なり月額料金制のため、使用量に関わらず一定の料金を支払う仕組みが多く、予算管理がしやすいです。

・管理が簡単:サーバーの管理はレンタルサーバー会社が行うため、ユーザーは基本的にファイルのアップロードや簡単な設定のみで済みます。これにより、専門的な知識がなくても利用できる点が大きなメリットです。

・サポートが充実:多くのレンタルサーバー会社では、日本語対応の「チャットボット」や「電話対応」を提供しておりユーザー向けのサポート体制が充実しています。

AWSへの移行・構築作業費無料

サーバー管理

クロジカガイドブック

- WebサイトをAWS上で構築する際の課題

- 構築・移行の対応範囲

- 導入事例

- 導入までの流れ

AWSとレンタルサーバーの違いを比較

一般的にレンタルサーバーにおいて管理はベンダーが代行しています。そのため、専門的な知識は必要としません。一方、AWSは利用者がサーバーを構築、管理、運営していくため、ある程度の専門知識が必要になります。さらにいくつかの観点からレンタルサーバーとAWSの違いをみていきます。

コスト面(導入費用・初期費用)での比較

まず「導入費用」についてですが、レンタルサーバーは一般的に初期費用という形式で導入費用がかかります。一方AWSはサーバー利用時の初期費用は発生しません。

AWSでは利用した分だけ料金が発生する従量課金制を採用しています。そのため初期費用は安く、必要なリソースだけを利用できます。導入コストがかからず、すぐに始められるという点がAWSのメリットと言えるでしょう。

一方、レンタルサーバーは契約したプランに応じて固定料金が発生します。初期費用はAWSよりも高くなります。初期費用に含まれる一般的な内訳としては、サーバーのセットアップやアカウントの作成、必要なソフトウェアのインストールなどとなっております。ただ、レンタルサーバー会社によってはキャンペーンなどによって初期費用を無料で提供しているケースもあります。

コーポレートサイト運用のケース比較

続いてはそれぞれのサーバーの大まかな料金をイメージいただくために、下記の前提条件に基づいて、レンタルサーバーとAWSの料金比較をご紹介します。今回は2025年7月時点で、国内シェアナンバーワン※1 のレンタルサーバー会社であるエックスサーバーを例に費用目安を紹介します。

※1 参照:https://ja.hostadvice.com/marketshare/jp/

| 前提条件(コーポレートサイト運用のケース) | |

|---|---|

| 想定月間PV数 | 10万PV(中小企業の一般的なコーポレートサイト想定) |

| 同時接続数 | 100〜200ユーザー |

| 月間データ転送量 | 約50GB |

| CPUスペック | 2 vCPU(軽量なWebアプリケーション対応) |

| メモリ | 4GB(PHPやWordPressの安定動作) |

| ストレージ | SSD 100GB(OS、アプリケーション、データベース含む) |

レンタルサーバー(エックスサーバー)の費用目安

| レンタルサーバーの費用目安(エックスサーバー) | |||

|---|---|---|---|

| 品名 | 税込単価 | 数量 | 金額 |

| スタンダード(3カ月契約時の月額) | 1,320円 | 1 | 1,320円 |

| 付帯(WAF/自動バックアップ等・プラン内包) | 0円 | – | 0円 |

| データ転送コスト | 0円 | 50GB | 0円 |

| 合計 | 1,320円/月 | ||

※ エックスサーバーが提供する料金プランで公表されている2025年7月時点の料金をもとにした目安です。

AWSの費用目安

| AWSの費用目安(EC2 単体:Web+DB同居相当) | |||

|---|---|---|---|

| 項目 | 構成・条件 | USD | 円換算(147.99円/ドル) |

| EC2 インスタンス | t3.medium(2 vCPU/4 GiB) | 39.712 | 5,881円 |

| EBS(gp3) | 100 GB | 9.600 | 1,421円 |

| データ転送コスト | 50 GB相当 | 5.700 | 843円 |

| 合計 | 55.012 USD/8,145円 | ||

まとめ

月10万PV規模を1台(Web+DB同居)で運用する場合、レンタルサーバーは約1,320円/月、AWSは約8,145円/月が目安となります。それぞれの特徴を見ると、固定費で読みやすいのはレンタルサーバー、拡張性や設計自由度が優れているのはAWSと整理できます。

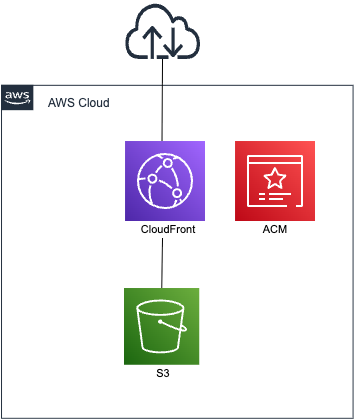

LP・キャンペーンサイト運用のケース比較

こちらも先ほどのコーポレートサイト運用の想定と同じく前提条件を下記の通り設定します。

| 前提条件(LP・キャンペーンサイト運用のケース/3カ月・静的サイト) | |

|---|---|

| 想定PV(3カ月合計) | 約30万PV(各月10万PV想定) |

| 最大同時アクセス数 | 1,000ユーザー |

| 期間データ転送量 | 約150GB(50GB/月 × 3カ月) |

| CPUスペック | —(静的サイトのためサーバーリソース要件なし) |

| メモリ | —(同上) |

| ストレージ | 静的ファイル 20GB 目安 |

レンタルサーバー(エックスサーバー)の費用目安

| レンタルサーバーの費用目安(エックスサーバー) ※静的LP:HTMLキャッシュ配信前提 | |||

|---|---|---|---|

| 品名 | 税込単価 | 数量 | 金額 |

| スタンダード(3カ月契約) | 1,320円 | 3カ月 | 3,960円 |

| 付帯(WAF/自動バックアップ等・プラン内包) | 0円 | – | 0円 |

| データ転送コスト | 0円 | 150GB | 0円 |

| 合計 | 3,960円/3カ月 | ||

AWSの費用目安

| AWSの費用目安(S3+CloudFront+ACM) | |||

|---|---|---|---|

| 項目 | 構成・条件 | 3カ月合計 USD | 円換算(147.99円/ドル) |

| CloudFront(配信) | 50GB/月 ×3=150GB、リクエストは無料枠内想定 | 0.000 | 0円 |

| S3(保管) | Standard 20GB × 3カ月(代表単価) | 1.500 | 約222円 |

| S3 リクエスト | GET/PUT 等(キャッシュHITで極小) | 0.200 目安 | 約30円 |

| ACM(SSL) | パブリック証明書 | 0.000 | 0円 |

| 合計 | 1.700 USD/約250円 | ||

ポイント

静的コンテンツのみで構成されたLP(キャンペーンサイト)はCloudFrontの無料枠(1TB/月・1,000万リクエスト/月)の恩恵が大きく、実質ストレージの保管料金+微小なリクエスト課金のみで運用可能です。

運用コスト

「運用コスト」でみていくと、レンタルサーバーは月額・年間契約などがあり、基本的に毎月決まった料金を支払います。一方でAWSは、様々な機能を組み合わせて構築しますが、その機能やサービスの容量、使用時間などでそれぞれに発生した料金の合計を支払います。

そのためAWSの運用コストは、レンタルサーバーと比較すると高くなるケースが多いです。さらに、運用コストはその月ごとで変動するため、AWSの各サービスの料金体系を理解していないとかかる料金が読みづらいという特性があります。

では実際に、先ほど触れた特定のケースでの大まかな料金比較(例:コーポレートサイトは 10万PV/月・転送量50GB/月、LPは 3カ月合計30万PV・150GB)を用いて、導入(初期)+運用の総額でざっくりと比較すると下記のようなイメージです。

A. コーポレートサイト(前提:10万PV/月、50GB/月、Web+DB同居相当)

- 比較期間:1年

- レンタルサーバー(エックスサーバー・スタンダードプラン)

- 導入(初期):0円(本比較では0円として算入)

- 運用:1,320円/月 × 12 = 15,840円

- 合計:15,840円/年

- AWS(EC2 t3.medium + EBS 100GB + 転送50GB/月)

- 導入(初期):0円

- 運用:約8,145円/月 × 12 = 97,740円(円換算は記事内レートを使用)

- 合計:97,740円/年

メモ:レンタルサーバーは総額を読みやすい固定費になりやすい一方、AWSは構成自由度と拡張性を優先する代わりに、利用量・為替で月々のブレが生じます。

B. LP/キャンペーンサイト(前提:静的サイト、3カ月合計30万PV、150GB)

- 比較期間:3カ月

- レンタルサーバー(エックスサーバー・スタンダード)

- 導入(初期):0円(本比較では0円として算入)

- 運用:1,320円/月 × 3 = 3,960円

- 合計:3,960円/3カ月

- AWS(S3 + CloudFront + ACM)

- 導入(初期):0円

- 運用:約250円/3カ月(CloudFront無料枠の恩恵が大、S3保管+微小リクエストのみ)

- 合計:約250円/3カ月

メモ:静的LPはAWSが極端に安くなるケース。逆に動的サイト(DBあり)は、要件次第でAWSが年数万円規模になる一方、ピーク時の伸縮性や設計自由度で優位です。

性能と柔軟性の比較

AWSは世界最大規模のクラウドインフラストラクチャを備えており、高性能で柔軟なサービスを提供しています。スケーラビリティ(拡張性)が高く、需要に応じてリソースを簡単に増減できます。一方、レンタルサーバーは、AWSと比べて性能や柔軟性に劣ります。スケーラビリティも限られており、スムーズに需要増加に対応できない場合があります。

サポートの違い

AWSは豊富なドキュメントやコミュニティフォーラム、サポートサービスを提供しています。ユーザーは自分で問題を解決したり、サポートに問い合わせたりすることができます。

一方、レンタルサーバーにおけるサーバーの管理はレンタルサーバー会社が行うため、ユーザーは運用に専念できます。ただし、サポートの範囲はレンタルサーバー会社によって異なります。こちらの点については以下「サーバーの運用負荷の違い」で深掘りしていきます。

サーバーの運用負荷の違い

先に説明した通り、「サーバーの運用」についてレンタルサーバーはベンダーが管理を行うため運用業務が発生しません。一方、AWSに関しては物理的な機器の管理はAWSが行いますが、サーバーの構築やOS・ミドルウェア、アプリケーション層の管理するのがユーザー(AWS利用者)であるため、一定のサーバーの運用業務が発生します。また、AWSの責任範囲外でトラブルが発生した場合は、ユーザー側で解決する必要があります。AWS運用代行会社などを通じてサポートを受けることは可能ですが、該当の代行先がいない場合は、社内にスキルを持った人材がいることが望ましいと言えます。

回線速度

「回線速度」でも大きな違いがあります。レンタルサーバーは複数のユーザーで1つのサーバーを共有するため、負荷がかかるとユーザーすべてに影響する可能性があります。一方で、AWSはサーバーの共有していないため他社のサーバーの影響を受けることがなく、基本的に他者利用が起因して回線速度が落ちることはありません。

▼ AWSと専用サーバーを重要な8つのポイントに絞って比較した記事はコチラ ↓

AWSと専用サーバーを比較!8つのポイントとは?

用途別の最適な選択

ECサイトの場合

ECサイトは、アクセス集中やデータ量の増加などが予想されるため、スケーラビリティとセキュリティが重要な要素となります。前述した通りAWSはスケーラビリティが高く、セキュリティ対策も充実しているためECサイトに適したサービスと言えます。

ただし、初期費用や運用コストが高くなる可能性があります。レンタルサーバーはAWSと比べて初期費用が安く、管理も簡単です。ただし、スケーラビリティやセキュリティ面では、AWSに劣ります。ECサイトの規模や予算に合わせて、最適なサービスを選択する必要があります。

アクセス数が限定的な個人ブログの場合

個人ブログは、アクセス数がそれほど多くないため、低価格で管理しやすいレンタルサーバーがおすすめです。共用サーバーやVPSなど、様々なプランが用意されているため、予算に合わせて選択できます。一般的に、AWSは個人ブログにはオーバースペックで、コストパフォーマンスが低くなる傾向があります。

コーポレート(企業)サイトの場合

コーポレートサイトは、アクセス数やデータ量、セキュリティ面など様々な要素を考慮する必要があります。規模や用途、予算に合わせてAWSとレンタルサーバーのどちらかを選択する必要があります。

大規模なコーポレートサイトや金融機関や教育機関などセキュリティ対策が重要性が高い場合や上場企業など持続的な情報提供が求められる場合は、AWSがおすすめです。一方で中小企業のサイトや、低価格で管理しやすいサービスを求める場合は、レンタルサーバーがおすすめです。

【弊社事例から学ぶ】コーポレートサイトの運用ケース

AWS環境でのサーバー運用を実際に行なっている弊社のクライアント様の事例をご覧いただくことで、どのようなケースでAWSサーバーを活用しているのかという解像度を上げていただけるかと思います。

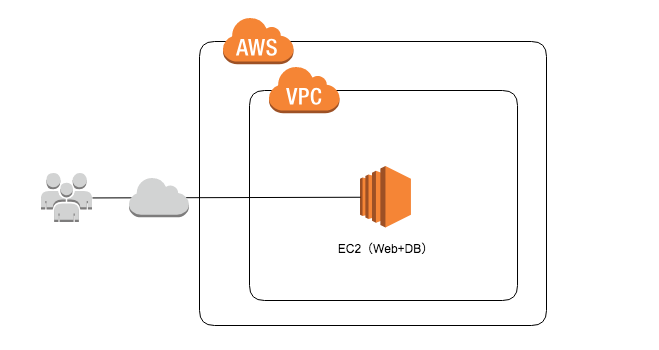

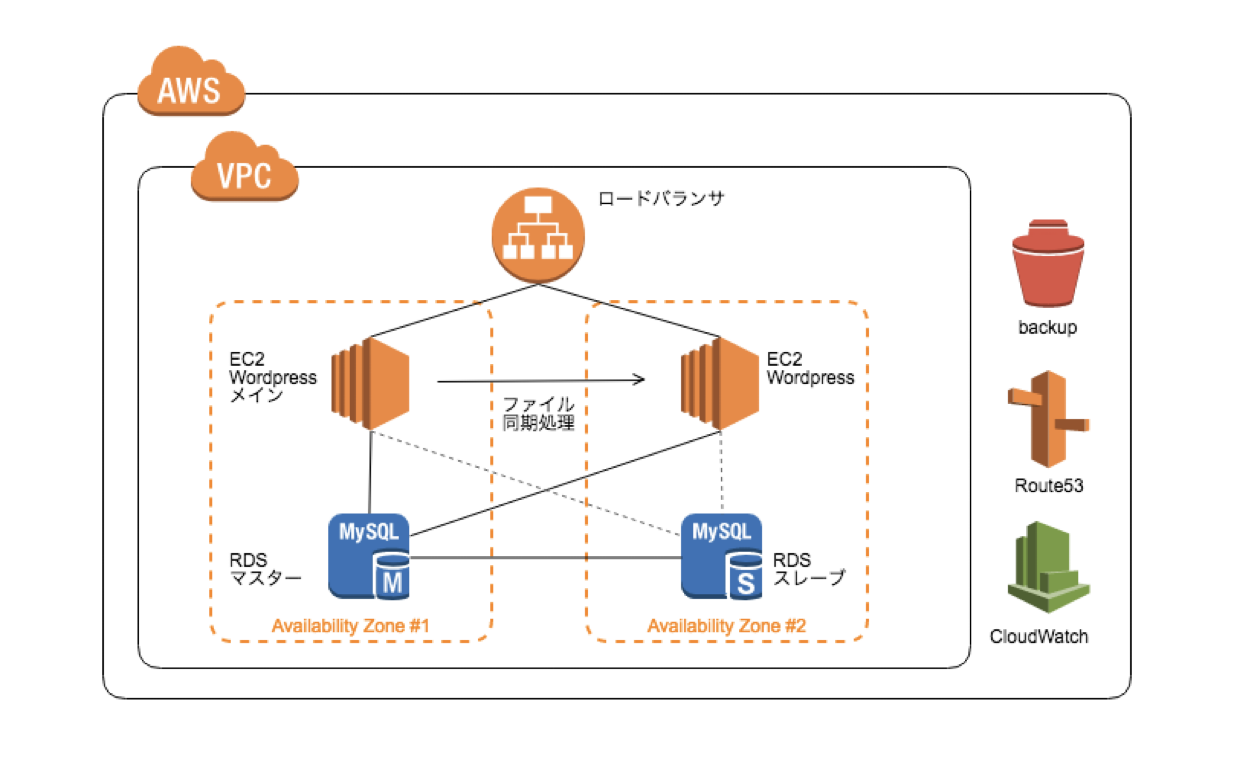

コーポレートサイトを WordPress 冗長化で安定稼働

お客様の状況

東証プライム上場の企業様で、就活や転職、アルバイトなどの人材領域を中心としたメディアをはじめ、多様な Web サービスを展開。ご担当者様はマーケティング部門でコーポレートサイトを管理。

導入前の課題

新しい取り組みが多いお客様はテレビで取り上げられる機会があり、露出増は喜ばしい反面、突発的なコーポレートサイトへのアクセス増加でサイトが落ちてしまう状況が頻発。ブランドイメージ低下や採用機会の損失が発生し、アクセス集中時でもサーバーダウンを回避することが課題でした。

導入後の効果

既存サーバーでアクセス集中の傾向や負荷ポイントを調査。その結果、AWS 上で Web サーバーとデータベースサーバーの冗長化構成をご提案。WordPress 冗長化のノウハウでスムーズに移行できました。移行後は、突発的アクセスでも高負荷が発生せず、ホームページの障害もなく安定稼働しています。

AWSが向いているWebサイトとは?

前述した情報を踏まえて、改めてAWSの利用に向いているWebサイトを整理させていただきます。

まずは、「セキュリティ対策が必要かつ、持続的な情報提供が必要なコーポレートサイト」です。このようなWebサイトでは、常にアクセスできる状態が望ましく、アクセス状態によっては売上などに影響します。他のユーザーと共有するレンタルサーバーでは、アクセスに影響を受けてしまう可能性があるため、AWSが適していると言えます。

「ECサイト」もAWSがおすすめです。ショッピングサイトなどのECサイトは、ページの検索や情報入力などデータベースが必要で、データ容量が多いとレンタルサーバーでは読み込みに時間がかかってしまいます。

最適なサーバーの選び方

レンタルサーバーと比較してAWSなどのクラウドサーバー利用は少々難しい反面で、セキュリティの強化、200以上あるAWSサービスのカスタマイズなど、企業独自の特性を活かすことも可能で、個人からグローバル企業まで幅広く活用されています。その中でも特に規模が大きく、セキュリティ性が重要視され、アクセスの増加が見込まれるサイトは、クラウドサーバーの利用が望ましいと言えます。

ただし、従量課金制のため運用費が読みにくく、AWSに関する深い専門知識を必要とします。ITスキルを持つ専門家がいない場合は、クラウドサーバーの構築と運用保守を代行する会社にお願いする方法もあります。いずれの場合もサーバーの導入を検討する際は、しっかりと目的を持ち用途に応じて最適なサービスを選ぶことをお勧めします。本記事が見直しや検討の参考になれば幸いです。

監修者:クロジカサーバー管理編集部

コーポレートサイト向けクラウドサーバーの構築・運用保守を行うサービス「クロジカサーバー管理」を提供。上場企業や大学、地方自治体など、セキュリティ対策を必要とするコーポレートサイトで250社以上の実績があります。当社の運用実績を踏まえたクラウドサーバー運用のノウハウをお届けします。

コーポレートサイトをクラウドでセキュアに

サーバー管理

クロジカガイドブック

- コーポレートサイト構築・運用の課題を解決

- クロジカサーバー管理の主な機能

- 導入事例

- 導入までの流れ