こんにちは。「クロジカサーバー管理」コンサルティングチームの西原です。

Amazon S3は、ストレージ機能を提供するものでありクラウド型のオブジェクトストレージサービスです。オブジェクトストレージサービスとは、ファイルなど任意のオブジェクト単位による出し入れが可能なストレージのことで、さまざまなシーンに応じた自由な使い方がしやすく、大容量のデータ保存に適しています。

また、オブジェクト単位でのバージョンを残せることや、物理的データセンターに分散保存されていることで保証される障害への強さといった点でも優れています。データであれば、動画や画像などのファイルから、サイト、アプリ、IoTデバイス、ビッグデータ分析まで、ほとんどのユースケースにおけるデータを保存できます。Webサイト制作のご経験がある方は、容量無制限で自由度の高いFTPサーバーというイメージを持つとわかりやすいかもしれません。

本記事ではビジネス継続性を確保し、データ損失のリスクを最小限に抑えるために、S3の可用性を最大限に高める設計とストレージ戦略について解説します。

この記事でわかること

① Amazon S3のメリット・デメリット

② Amazon S3の活用事例

目次

Amazon S3のメリット

Amazon S3は、AWS(Amazon Web Services)が提供するオブジェクトストレージサービスです。インターネット経由で、事実上無制限のストレージ容量を利用できます。 可用性、耐久性、セキュリティ、スケーラビリティに優れており、多様な用途で活用されています。以下ではそんな「Amazon S3のメリット」についてご紹介します。

最高レベルの可用性と耐久性

Amazon S3の最大の強みは、99.99%という驚異的な可用性と99.999999999%(イレブンナイン)という耐久性にあります。ほぼ常時アクセス可能(可用性)というだけではなく、耐久性については、10,000,000のオブジェクトを格納し、ある1つのオブジェクトが失われる可能性は10,000年に1度という水準であるため、その安全性の高さが伺えます。

また、複数のアベイラビリティゾーン(AZ)にデータを自動的に分散配置することで、一部のデータセンターが自然災害などにより障害が発生してもサービスは継続して利用できます。加えて、S3は定期的にデータの整合性をチェックし、問題があれば自動的に修復を行います。このような仕組みにより、ユーザーは長期間にわたってデータを安全に保管することができるのです。

低コストで利用できる

Amazon S3は、従量課金制を採用しており、実際に使用したストレージ容量とデータ転送量に対してのみ料金が発生します。初期費用や最低利用料金は不要なため、小規模なプロジェクトや一時的な利用にも適しています。

また、S3には複数のストレージクラスが用意されており、データのアクセス頻度や可用性の要件に応じて最適なクラスを選択することで、コストを最適化できます。例えば、ほとんどアクセスされないデータを「S3 Glacier」というストレージクラスに保存することで、コストを削減することができます。

S3をコストを抑えて利用する手段

・「ストレージクラス分析」:データのアクセスパターンを分析し、最適なストレージクラスを推奨する機能

・「S3 Intelligent-Tiering」:アクセスパターンを自動的に学習し、アクセス頻度に応じて自動的にストレージクラスを切り替える機能

セキュリティ性が高い

データのセキュリティは多くの企業にとって最重要課題の一つですが、S3はこの点でも優れた機能を提供しています。例えば、Transport Layer Security(TLS)プロトコルを使用したデータ転送時の暗号化や、保存データの暗号化など多層的なセキュリティ対策が施されています。

また、IAM(Identity and AccessManagement)と連携することで、 きめ細かいアクセス制御が実現できます。IAMを使用すると、ユーザー、グループ、ロールに対して、S3バケットやオブジェクトへのアクセス許可を設定できます。

その他 S3のセキュリティ機能の例

・「S3バケットポリシー」:バケット全体へのアクセス制御を定義

・「S3サーバーアクセスログの取得」:S3バケットへの全てのアクセスを記録する監査ログを取得可能

→ 監査ログを分析することで、セキュリティイベントを検出し、セキュリティポリシーの遵守状況を評価できる

管理負担が少ない

Amazon S3はフルマネージドサービスであるため、ハードウェアの調達や管理、ソフトウェアのアップデートなどの運用負担がありません。これにより、ユーザーはストレージインフラの管理が必要なく、データのアップロード、ダウンロード、管理に集中できます。

またS3では、Webコンソール、CLI(Command Line Interface)、SDK(Software Development Kit)など、簡単に操作を支えるための多様な管理ツールが提供されています。これらのツールを使用して、S3バケットの作成、オブジェクトのアップロード、 アクセス許可の設定などをスムーズに行うことができます。

その他 S3のセキュリティ機能の例

・「S3 バージョニング」:誤って削除や上書きされたデータを復元できる

・「S3イベント通知」:オブジェクトの作成、削除などのイベント発生時に、自動的にLambda関数を実行したり、SNS通知の送信が可能

→ 様々なワークフローを自動化できる

サポート体制が充実

Amazon S3はAWSの主力サービスの一つであり、充実したサポート体制が整っています。例えば、膨大なAWS公式ドキュメント、FAQ、コミュニティフォーラムなど、豊富な情報源が用意されており、疑問や問題解決に役立ちます。

さらに、AWSサポートプランに加入することで、技術的な質問やトラブルシューティングに関して、AWSの専門家によるサポートを受けることができます。AWSサポートプランには、Basic、デベロッパー、ビジネス、エンタープライズ(Enterprise On-Rampとエンタープライズ)の4つのレベルがあります。ビジネスおよびエンタープライズプランでは、24時間365日の対応、電話およびチャットサポート、アーキテクチャガイダンスなどの特典が提供されます。

さらに、AWS Marketplaceには、S3と連携する様々なサードパーティ製ツールやサービスが提供されています。これらのツールやサービスを活用することで、S3の機能を拡張したり、運用を効率化したりすることができます。

AmazonS3のデメリット(注意点)

Amazon S3は多くのメリットを持つ一方、いくつかの注意点も存在します。特に「料金体系の複雑さ」 「ストレージクラスの選定の難しさ」「動的コンテンツの運用」は考慮すべき点です。これらのデメリットを理解し、適切な対策を講じることで、 S3をより効果的に活用できます。

料金体系が複雑

Amazon S3の料金体系は、ストレージ使用量、データ転送量、リクエスト数、データ取り出し料金など、複数の要素から構成されており、初めてS3を利用するユーザーにとっては複雑に感じることがあります。特に大量のデータを頻繁に取り出す場合や、クロスリージョン間でのデータ転送が多い場合は、予想以上のコストが発生する可能性があります。以下では、S3利用において課金が発生するタイミングを記載しております。

S3の課金タイミング

・ストレージ容量:S3に保存されたデータの量に応じて課金

・データ転送量:S3との間で送受信されたデータの量に応じて課金

・リクエスト数:S3に対して行われたリクエストの数に応じて課金

・ストレージ管理機能:S3インベントリ、S3ストレージレンズなどの機能を利用する際に課金

・データ取り出し料金:S3 GlacierおよびS3 Glacier Deep Archiveストレージクラスから データを取り出す際に課金

S3の料金を最適化するには、データのアクセスパターンを分析し、最適なストレージクラスを選択することが重要です。また、ライフサイクルポリシーを活用することで、不要なデータを自動的に削除したり、低コストのストレージクラスに移動したりすることができます。

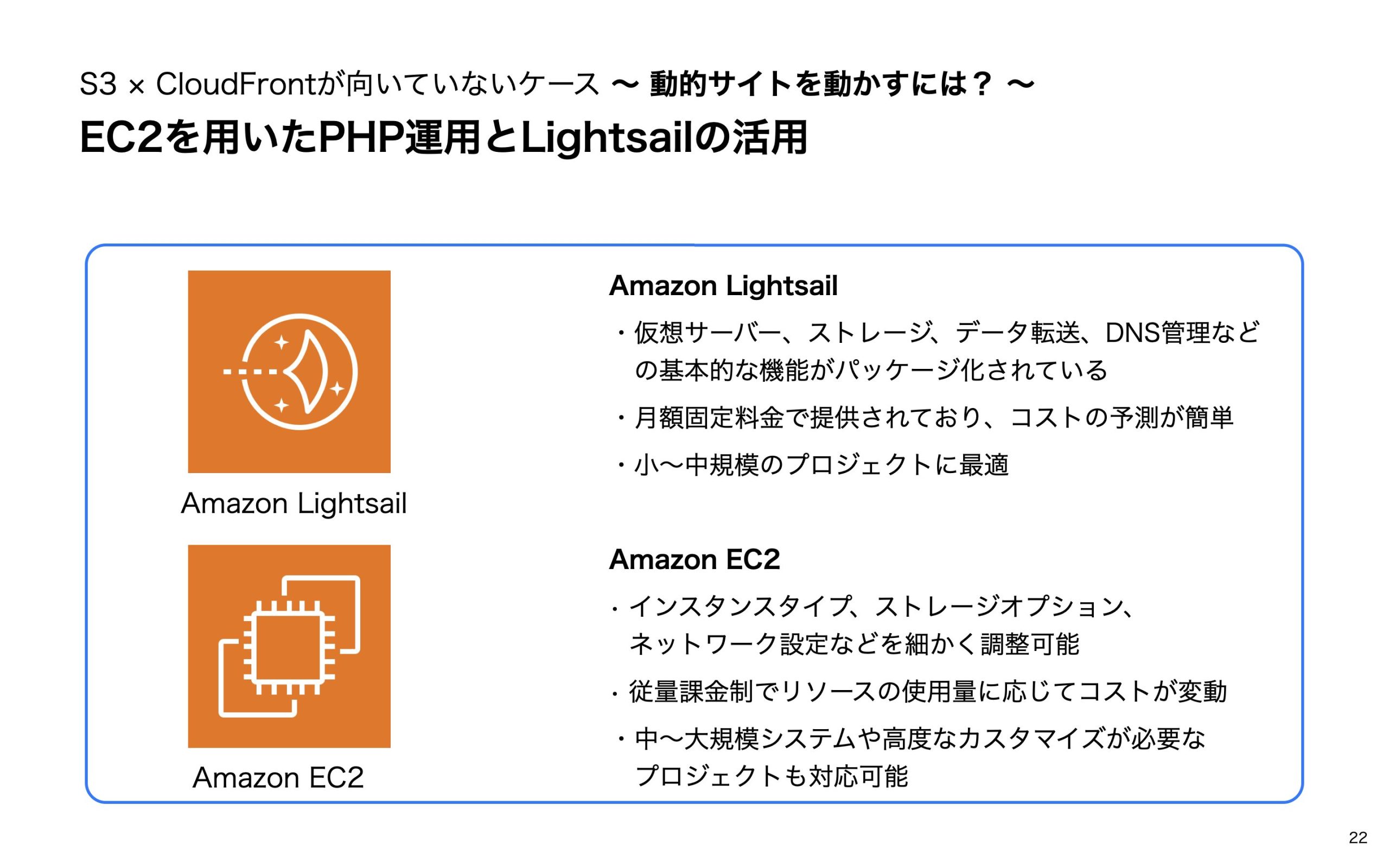

動的コンテンツを運用できない

Amazon S3では、”静的コンテンツの保存と配信ができる“ことから、キャンペーンサイトやLPなど簡易的なWebサイトとしても活用されるケースがあります。ただ、S3は静的コンテンツの配信に最適化されており、動的なWebアプリケーションの実行環境としては設計されていません。

具体的には、PHP、Ruby、Python等のサーバーサイドスクリプトを実行することはできないため、動的なコンテンツが必要な場合は、EC2やLambdaなどの他のAWSサービスと組み合わせる必要があります。

例えば、Lambda@Edgeを使用することで、CDNのエッジロケーションで動的なコンテンツ処理を行うことも可能です。例を挙げると、ユーザーの位置情報に基づいてコンテンツをパーソナライズしたり、リクエストヘッダーを書き換えたりすることができます。S3で動的コンテンツを運用する場合は、これらの技術を組み合わせることで、パフォーマンスとスケーラビリティを両立させることができます。

ストレージクラス選定が困難

AmazonS3には、Standard、Intelligent-Tiering、 Standard-IA、Glacier DeepArchiveなど、複数のストレージクラスが用意されており、それぞれ料金やパフォーマンスが異なります。ユーザーはデータのアクセス頻度や可用性の要件に応じて、最適なストレージクラスを選択する必要があります。

S3 ストレージクラスの概要

・S3 Standard(標準):頻繁にアクセスされるデータに適しており、 最も高い可用性とパフォーマンスを提供

・S3 Intelligent-Tiering:アクセスパターンが不明なデータに適している。アクセス頻度に応じて自動的にストレージクラスを切り替える

・S3 Standard-IA:あまりアクセスされないデータに適している。Standardよりも低い料金で利用可能

・S3 OneZone-IA:可用性が低いデータに適している。Standard-IAよりもさらに低い料金で利用可能

・S3 Glacier Instant Retrieval:めったにアクセスされないデータに適している。S3 Standard-IAよりも低い料金で利用できるが、データ取り出しはミリ秒単位で即時に行える。即時アクセスが必要なアーカイブデータに最適

・S3 Glacier Flexible Retrieval:めったにアクセスされないデータに適している。S3 Glacier Instant Retrievalよりも最大10%低い料金で利用できるが、データ取り出しには数分から数時間かかる。柔軟な取り出しオプションを提供し、バックアップやディザスタリカバリなどのユースケースに最適

・S3 Glacier Deep Archive:めったにアクセスされないデータに適している。Glacierよりもさらに低い料金で利用できるが、データ取り出しに時間を要する

最適なストレージクラスを選択するには、データの特性やアクセスパターンや料金体系を正確に把握し、コストとパフォーマンスのバランスを考慮する必要があります。S3 ストレージクラスのパフォーマンスについては、こちらを参考にすると良いでしょう。

Amazon S3の使い方(活用事例)

AmazonS3は、汎用性の高いストレージサービスであり、 様々な用途で活用できます。 活用事例としては、「ファイルサーバーの構築」「キャンペーンサイト・LPの運用」「バックアップ」「ビッグデータ分析」 「BCP対策」などが挙げられます。これらについて以下で解説してまいります。

ファイルサーバーの構築

Amazon S3は、従来のファイルサーバーの代替として利用できます。利用企業の中には、従来のオンプレミスのファイルサーバーをAmazon S3に移行することで、管理の簡素化とコスト削減を実現しています。S3の高い可用性により、社内文書や重要なファイルを安全に保存でき、社内外からのアクセスも容易になります。また、S3は、スケーラビリティに優れており、ストレージ容量を柔軟に拡張できます。

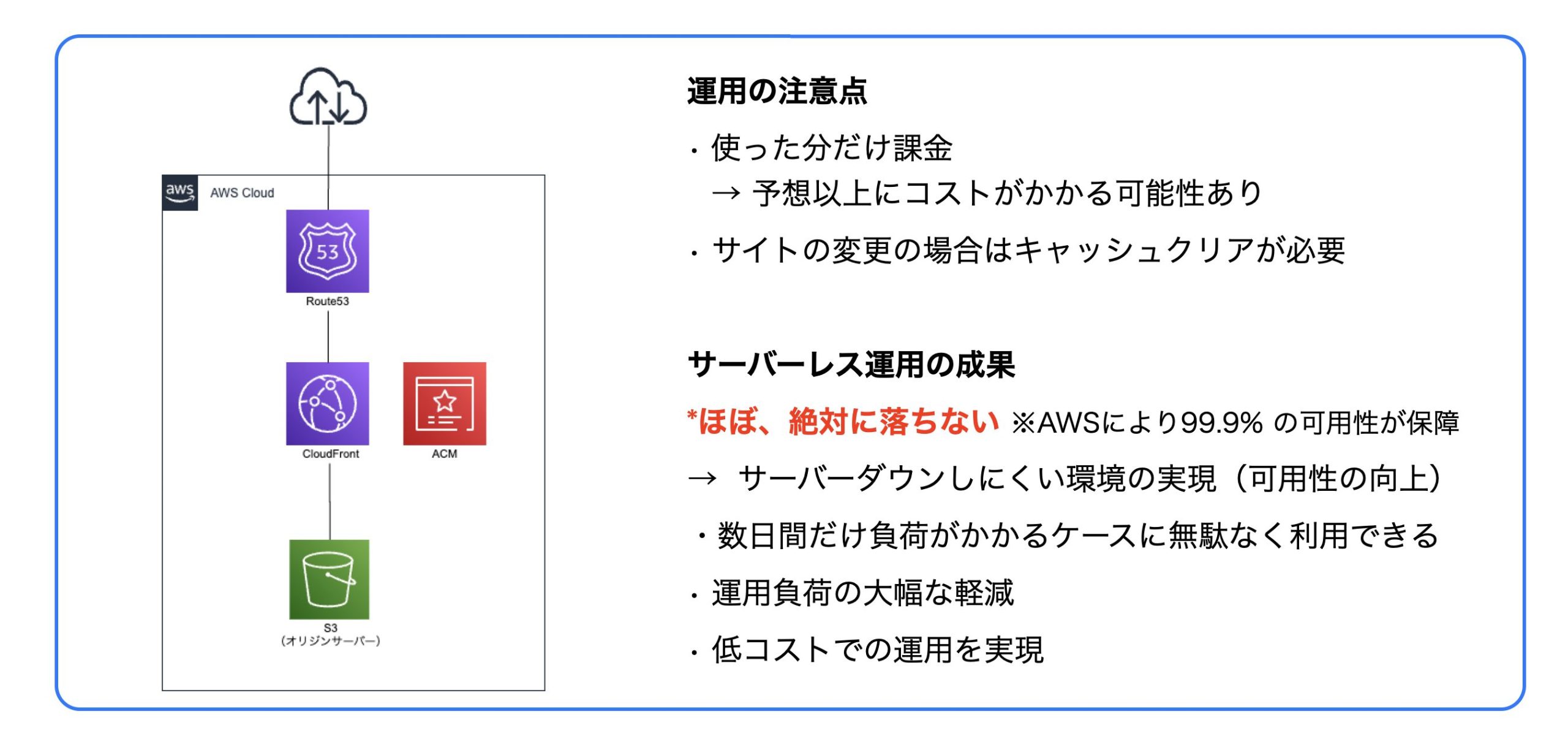

キャンペーンサイト・LPの運用

期間限定のキャンペーンサイトやランディングページ(LP)の運用にも、Amazon S3の静的ウェブサイトホスティング機能が適しています。急なアクセス増加にも耐えられる高い可用性と、使用した分だけの料金体系により、コスト効率の良い運用が可能です。

また、Route 53やCloudFrontと組み合わせることで、世界中のユーザーに対して低レイテンシーでコンテンツを配信できます。A/Bテストなど、複数バージョンのLPを素早く展開・切り替えるための基盤としても有効活用できます。

バックアップ

システムやデータベースの定期バックアップ先としてS3を活用する企業もいます。高い耐久性と可用性により、重要なデータの長期保存に最適です。また、ライフサイクルポリシーを設定することで、古いバックアップデータを自動的にGlacierなどの低コストストレージに移行させることもできます。

ビッグデータ分析

Amazon S3はビッグデータ分析のデータレイクとしても広く採用されています。膨大な量の構造化・非構造化データを一元的に保存し、AWS Athena、EMR、RedshiftなどのAWS分析サービスと連携させることで、コスト効率の高いデータ分析基盤を構築できます。

S3の高い可用性により、データ分析プロセスの信頼性が向上し、複数のアナリストやデータサイエンティストが同時にデータにアクセスすることも可能になります。また、S3 Select機能を使用すれば、大量のデータの中から必要な部分だけを効率的に抽出することもできます。

BCP対策

事業継続計画(BCP)の一環として、Amazon S3は重要なデータの保護と復旧を支援します。クロスリージョンレプリケーション機能により、異なる地理的リージョンにデータのコピーを自動的に作成し、大規模災害時でも事業を継続できる体制を整えられます。

また、S3の高い可用性(99.99%)は、災害時でもクリティカルなデータへのアクセスを確保するために不可欠です。さらに、バージョニング機能を活用すれば、ランサムウェア攻撃などのセキュリティインシデントからの復旧も容易になります。

Amazon S3は、可用性と耐久性に優れた非常に有用なサービスです。導入メリットや使い方、注意点を参考にしつつ、目的にあった活用方法を模索してみることをお勧めします。まずは、AWSの代行サービスを専門に行う会社へ相談しアウトソースを視野に検討することも選択肢のひとつです。

関連記事はコチラ

監修者:クロジカサーバー管理編集部

コーポレートサイト向けクラウドサーバーの構築・運用保守を行うサービス「クロジカサーバー管理」を提供。上場企業や大学、地方自治体など、セキュリティ対策を必要とするコーポレートサイトで250社以上の実績があります。当社の運用実績を踏まえたクラウドサーバー運用のノウハウをお届けします。

コーポレートサイトをクラウドでセキュアに

サーバー管理

クロジカガイドブック

- コーポレートサイト構築・運用の課題を解決

- クロジカサーバー管理の主な機能

- 導入事例

- 導入までの流れ