クラウドコンピューティングサービスの二大巨頭、Microsoft AzureとAmazon WebServices(AWS)。これらのサービスの導入・移行を検討する際に「結局どちらが自社にフィットするのか」という疑問が出てくるかと思います。

そこで本記事では、各サービスの市場シェアから主要サービスの対応表、コストシミュレーションの勘どころ、さらに移行時に陥りやすい落とし穴までを比較解説します。

この記事でわかること

① AzureとAWSの特徴やメリットデメリット

② AzureとAWSサービスの対応表

③ AzureとAWSの料金体系の比較

④ Azure・AWSを導入する際の判断基準

失敗しないサーバー選びを

サーバー管理

クロジカガイドブック

- WebサイトをAWS上で構築する際の課題

- 構築・移行の対応範囲

- 導入事例

- 導入までの流れ

目次

Azure・AWSの市場シェア比較

2025年クラウド市場シェア動向

クラウド市場では、AWSとAzureが2大サービスとして熾烈な競争を繰り広げています。数年間に渡りAWSが最大のシェアを獲得していますが、その差は年々縮小しています。実際、2025年第1四半期の世界クラウドインフラ市場シェアはAWSが29%、Azureが22%、Google Cloudが12%というレポートがあり、AWSのシェアはついに30%を下回りました。 ※1 一方でAzureは着実に成長を遂げ、AWSとの差を7ポイント差まで詰めています。

この傾向は「AWSがトップを維持しつつも微減、AzureとGoogle Cloudが高成長で追い上げる」という流れを示しており、クラウド市場全体を見ても前年同期比20%以上の高い成長率で拡大しています。

このようにクラウド市場の勢力図を読み取ると、クラウドコンピューティングサービスの選定において、両者の動向と各社の特徴を把握することが重要ということがイメージいただけるかと思います。

※1 参照:AI Helps Cloud Market Growth Rate Jump to Almost 25% in Q1

Azure・AWSの基本情報

以下ではクラウドシェアのトップ1と2を誇る各サービスの特徴など基本的な情報を見ていきましょう。

Azureの特徴

Azure(Microsoft Azure)は、Microsoft社が2010年に開始したクラウドサービスです。最大の特徴はMicrosoft製品との高い親和性にあります。AzureはWindowsサーバーやOffice製品との統合を念頭に設計されており、既にWindows環境を使い慣れているユーザーや企業にとって導入・利用しやすいサービスと言えます。

例えば、オンプレミスのWindowsサーバーやActive Directoryとスムーズに接続でき、Microsoft 365などMicrosoftの他のクラウドサービスとも自然に連携可能です。このように既存のMicrosoftエコシステムとの親和性がAzureの強みです。

またAzureは、当初はWindows中心でしたが現在ではLinuxをはじめとするオープンソースソフトウェア(OSS)への対応にも積極的です。Azure上で様々なLinuxディストリビューションやOSSミドルウェアを利用できるようになっています。

さらにAzureはハイブリッドクラウド志向が強い点も特徴です。例えばAzure ArcやAzure Stackなど、データセンターやエッジでAzureサービスを実行できるソリューションも提供されており、オンプレミスとのハイブリッド運用をスムーズに実現できます。このように、オンプレミス環境とAzureを組み合わせて使うためのサービスが充実しています。

Azure活用のメリット

Microsoft製品・サービスとの高い統合性

Azureを活用するメリットとしてまず挙げられるのは、前述したMicrosoft製品・サービスとの高い統合性です。OneDriveやMicrosoft 365、Dynamics 365といったクラウドサービスとのデータ連携や移行が容易で、既存のMicrosoft資産を活かしながらクラウドへ移行できます。

これにより、オンプレミスのWindowsサーバーで蓄積したデータをAzure上に統合したり、オンプレミスのファイルサーバーとAzureのストレージを同期したりすることも簡単です。ハイブリッドクラウド環境を構築しやすいのはAzureならではの強みであり、クラウド移行時の工数削減や段階的な移行に寄与します。

Azure独自の先進的なサービス活用

さらにAzure独自のサービス活用もメリットです。Azureは近年AI・機械学習分野に注力しており、OpenAIのGPTモデルを提供する「Azure OpenAI Service」や、自社AIモデル開発向けの「Azure Machine Learning」など先進的なサービスをいち早く展開しています。

特に生成AI(Generative AI)の領域ではAzureが先行して包括的なサービスを提供しており、AIを自社業務に取り入れたい企業にとって魅力的です。

既存ライセンスの活用によるコスト削減

また、Azureはライセンス面のメリットもあります。既存のWindows ServerやSQL Serverのライセンスを持っている場合、Azure Hybrid Benefitを適用することでクラウド利用料金を大幅に割引できます。例えばWindowsサーバーのクラウド運用コストは、同じ条件でもAzureの方がAWSより大幅に安く済むケースがあります。このように既存のライセンス活用によるコスト削減は、Azureを選ぶ重要なメリットとなります。

Azure活用のデメリット

一方、Azureのデメリット・注意点も把握しておく必要があります。大きな3つのデメリットを以下で解説します。

サービス利用情報やコミュニティの少なさ

まず挙げられるのはサービス利用情報やコミュニティの少なさです。AWSに比べるとAzure関連の技術情報やQAコミュニティがやや充実しておらず、ドキュメントが不明瞭なこともあるため、初心者ユーザーがネット検索だけで自己解決するのが難しい場合があります。

結果としてAzureの活用には専門知識やサポートの利用が必要になるケースも多いです。「Azureは専門知識が必要」といった指摘は実際によく聞かれ、AWSと比べてオンラインで得られるナレッジが少ない点はデメリットと言えるでしょう。

サービス提供地域の対応範囲

次にサービス提供地域の対応範囲について、AWSと比べて狭い点が挙げられます。Azureは140の国/地域でサービスを提供 ※2 していますが、AWSは245の国と地域で利用可能 ※3 とされ、グローバル展開の幅ではAWSに軍配が上がります。もっとも主要国にはAzureリージョンも存在するため多くの企業にとって大きな問題にはなりませんが、特定の地域展開や多国籍企業ではサポート地域差を考慮する必要があります。

※2 2025年4月時点の情報です。参照:https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/security/fundamentals/physical-security

※3 参照:https://aws.amazon.com/jp/campaigns/aws-cloudserver/

AWSの特徴

AWSはAmazon Web Servicesの略称で、Amazon.com, Inc.が提供するクラウドサービスです。クラウド業界のパイオニアとして、数十年に渡り常に業界トップシェアを誇っています。現在でもクラウドサービス選定の“事実的な標準サービス”として最初に候補に挙がる存在となっています。

そんなAWS最大の特徴は、提供しているサービスの種類の多さと幅広さです。コンピューティング(サーバー)、ストレージ、データベースといった基盤技術から、機械学習、IoT、データ分析、さらにはロボット工学まで、極めて多岐にわたるクラウドサービスを展開しています。

2025年7月時点でAWSが提供するサービスは354種類にも上り ※4 、その中にはユーザー要望を反映して開発された便利な機能が数多く含まれています。このように、サービスの豊富さと常に新サービスを投入し続けるイノベーションのスピードは、AWSならではの強みです。

※4 参照:https://aws.amazon.com/jp/products/

またAzureのデメリットの項でも触れたように、AWSはグローバル展開とスケーラビリティにおいても突出しています。世界各地に多数のデータセンターリージョンを持ち、多くの国と地域でサービス提供しているため、海外拠点のある企業やグローバルにサービスを展開する企業でもAWSであればカバーできる可能性が高いです。

AWS活用のメリット

Azureのメリット解説と同様にAWSのメリットも見ていきましょう。

機能・サービスの豊富さによる利便性

AWSを活用するメリットとしてまず挙げられるのは、機能・サービスの豊富さによる利便性です。前述の通りAWSは数百に及ぶサービスを持ち、しかもそれらの多くはユーザーからのフィードバックを受けて改善・拡充されてきたものです。

そのため実際のユーザーニーズに沿った多彩な機能が揃っており、「欲しいサービスは大抵AWS上にある」と言えるほどです。例えば機械学習モデル開発にはAmazon SageMaker、データウェアハウスにはAmazon Redshift、IoT基盤にはAWS IoT Core、コンテナオーケストレーションにはAmazon EKS、とあらゆる用途に専用サービスが用意されています。このようにワンストップで必要なクラウド機能を手に入れられるのがAWSの大きな強みです。

割引プランの幅が豊富

AWSでは、使った分だけ支払う従量課金に加えて、1年・3年の利用を約束することで大幅割引を受けられるリザーブドインスタンス(RI)や Savings Plans、空きリソースを最大90%オフで使えるスポットインスタンスなど、多彩な料金プランを組み合わせてコスト最適化が可能です。

さらに、RIを異なるインスタンスサイズへ自動適用できる Convertible RI、LambdaやFargate などサーバーレスにも割引対象を広げるSavings Plans、オンプレミスとクラウドをまたぐハイブリッド向けプランなど、運用フェーズや規模変化に応じた“プラスα”の柔軟性も他にない強みです。

なお、AzureもReserved VM Instances/Compute Savings Plans、Spot Virtual Machinesといった基本的な割引オプションは揃えていますが、これらAWS独自の拡張性がある分、より細やかなコスト制御が実現しやすい点がメリットと言えます。

実績とコミュニティの充実

最後に実績とコミュニティの充実もAWSの大きなメリットです。AWSはクラウド黎明期から提供されてきた実績があり、世界中で数百万に及ぶユーザーが存在します。そのためオンライン上の情報量が非常に多く、技術ブログやQ&Aサイト、ユーザーコミュニティなどが活発です。

また公式のトレーニングや認定資格制度も整備されており、クラウドエンジニアの育成もしやすいです。さらに、多種多様な業界・規模の企業がAWSを利用してきた実績から、エンタープライズ向けのサポートやパートナーエコシステムも充実しています。このように豊富なナレッジと安心感を持って導入ができるのは長年トップを走ってきたAWSの強みです。 ※5

※5 参照:https://aws.amazon.com/jp/what-is-aws/

関連記事はコチラ

AWS活用のデメリット

AWSにもいくつか留意すべきデメリットがあります。

Microsoft エコシステムとの連携が劣る

AWSはWindows ServerやSQL Serverもサポートしていますが、あくまで「多様なOSやミドルウェアの一つの選択肢」として扱うスタンスです。そのため、オンプレミスのActive DirectoryをMicrosoft Entra ID(旧:Azure AD)と自動同期してシングルサインオンを構成したり、Microsoft 365/Teamsの権限管理をクラウド側で一元化したりする際は、Azureほどシームレスにはいきません。

AWSで同等の環境を組む場合はAD ConnectorやFSx for Windows、WorkSpacesなど複数サービスを組み合わせる必要があり、設定手順も独自仕様が混在します。結果として「Microsoft 製品を前提とした業務システム」を持つ企業では、認証基盤やライセンス連携の設計・運用に追加工数がかかる点がデメリットになります。

Windows ベースサービスのコストが高くなりやすい

AWSでWindows ServerやSQL Serverを稼働させると、ライセンス込みのオンデマンド課金が適用されるため、Linuxインスタンスより月額費用が大きく跳ね上がります。一方AzureではAzure Hybrid Benefitが使え、既存のボリュームライセンスを持ち込めばクラウド利用料を大幅に割り引ける仕組みがあります。

加えて、Reserved InstanceやSavings Plansを組み合わせてもWindowsライセンス部分は大きくは下がらないため、長期運用のTCOではAzureが有利になりやすい構造です。Windows系のワークロードを大量に抱える環境ほど、このライセンスコスト差がクラウド選定に影響し、コストが高くなってしまうというケースが少なくありません。

AzureとAWSに共通するメリット

クラウド黎明期から市場を牽引してきた両サービスには、オンプレミスでは享受し難い優位性が共通しています。以下では複数の共通するメリットを簡単に紹介します。

無限に近い拡張性

物理サーバーを増設するのとは違い、需要が高まった瞬間に世界中のデータセンターから計算資源を引き出せるため、サーバースペックの予測が外れても業務は止まりません。

従量課金モデルの柔軟さ

ピークが読みにくいビジネスでも、使った分しか請求されないため初期投資を最小化することが可能です。そのため、過剰なリソースを用意するといったムダを抑えることができます。

セキュリティやコンプライアンス面が強い

セキュリティやコンプライアンス面での投資額において両サービスは一企業の比ではありません。グローバルで取得した第三者認証をそのまま享受できるほか、DDoS対策や侵入検知といった高度な機能をクリック一つで導入できます。

AzureとAWSに共通するデメリット

あらゆるシステムをクラウドに移せば、全てが解決というわけではありません。こちらも両サービスに共通するデメリットを見ていきましょう。

コストが青天井になる危険

先ほど、従量課金がメリットと紹介しましたが、一方で使い方次第でコストが青天井になる危険があります。リソースをワンクリックで増やせる手軽さは裏を返せば“増やし過ぎ”や“消し忘れ”の温床となります。請求ダッシュボードを開いて初めて想像以上の従量課金が発覚するといった事象は、クラウド初心者が陥りやすい落とし穴です。

サービスの多さが招く運用負荷の増加

サービスの多さが運用負荷を生む点も共通課題となっています。似た名前のサービスが複数存在し、設定項目も細分化されているため、意図せずベストプラクティスから外れる構成を組んでしまうことがあります。

ベンダーロックインの懸念

ベンダーロックインとは、特定のクラウドサービスやソフトウェアを使い続けざるを得ない状況のことです。AzureやAWSでは、基盤を抽象化するIaCやコンテナで逃げ道を作れるとはいえ、マネージドDBやAI APIなど高レベルサービスに依存すると他クラウドやオンプレミスへ戻る障壁は高まってしまいます。

Azure・AWSサービス対応表

AzureとAWSでは類似したクラウドサービスを提供していますが、名前や細部が異なる場合があります。ここでは主要なサービスカテゴリごとに、代表的な対応サービスを比較します。両者のサービスは概ね機能的に対応関係にあり、例えば「AWSで馴染みのある○○に相当するAzureサービスは何か?」を把握することで相互理解が進みます。それでは各カテゴリごとに見ていきましょう。

1. コンピューティングサービス

| カテゴリ | AWS | Azure |

|---|---|---|

| 仮想マシン | EC2 (Elastic Compute Cloud) | Virtual Machines |

| コンテナ | ECS (Elastic Container Service) | Container Instances |

| Kubernetes | EKS (Elastic Kubernetes Service) | AKS (Azure Kubernetes Service) |

| サーバーレス | Lambda | Azure Functions |

| 自動スケーリング | Auto Scaling Groups | Virtual Machine Scale Sets |

2. ストレージサービス

| カテゴリ | AWS | Azure |

|---|---|---|

| オブジェクトストレージ | S3 (Simple Storage Service) | Blob Storage |

| ファイルストレージ | EFS (Elastic File System) | Azure Files |

| ブロックストレージ | EBS (Elastic Block Store) | Managed Disks |

| コンテンツ配信 | CloudFront | Azure CDN |

3. データベースサービス

| カテゴリ | AWS | Azure |

|---|---|---|

| リレーショナルDB | RDS (Relational Database Service) | SQL Database |

| NoSQL | DynamoDB | Cosmos DB |

| インメモリDB | ElastiCache | Cache for Redis |

| データウェアハウス | Redshift | Synapse Analytics |

| 分析DB | Athena | Azure Data Explorer |

| グラフDB | Neptune | Cosmos DB (Gremlin API) |

4. ネットワークサービス

| カテゴリ | AWS | Azure |

|---|---|---|

| 仮想ネットワーク | VPC (Virtual Private Cloud) | Virtual Network (VNet) |

| ロードバランサー | ELB (Elastic Load Balancer) | Load Balancer |

| DNS | Route 53 | Azure DNS |

| VPN | VPN Gateway | VPN Gateway |

| 専用線接続 | Direct Connect | ExpressRoute |

| ファイアウォール | AWS WAF | Azure Firewall |

5. 管理ツール

| カテゴリ | AWS | Azure |

|---|---|---|

| インフラ管理 | CloudFormation | Resource Manager Templates |

| CI/CD | CodePipeline | Azure DevOps |

| 監視 | CloudWatch | Monitor |

| ログ管理 | CloudTrail | Activity Log |

| セキュリティ | IAM (Identity and Access Management) | Active Directory |

| 構成管理 | Systems Manager | Automation |

| コスト管理 | Cost Explorer | Cost Management |

6. 追加の主要サービス

| カテゴリ | AWS | Azure |

|---|---|---|

| API管理 | API Gateway | API Management |

| メッセージキュー | SQS (Simple Queue Service) | Service Bus |

| イベント処理 | EventBridge | Event Grid |

| 検索 | CloudSearch | Cognitive Search |

| IoT | IoT Core | IoT Hub |

| ブロックチェーン | Managed Blockchain | Blockchain Service |

各サービスは完全互換ではないことに注意してください。同じカテゴリでも機能や価格体系は異なります。

料金体系・コスト比較

従量課金制の違い

AWSとAzureはいずれも基本は「使った分だけ課金される」従量課金制です。契約時に大きな初期費用が必要なわけではなく、クラウドリソースを動かした時間・容量・回数等に基づいて料金が発生します。ただし、細かな課金単位に若干の違いがあります。

AzureとAWSの従量課金イメージ

・AWS(Amazon EC2):秒単位で課金(AWS Linux系OS{RHEL含む})

※ ただし 最低課金は1分間(60秒)〜

・Azure(Azure Virtual Machines ※ 以後「VM」と表記):秒単位での課金

※ ただし 最低課金は5分間(300秒)〜

■ 1分だけサーバーを起動した場合の請求例

・AWS:60秒の課金として請求

・Azure:300秒分の課金として請求

割引オプションによるコスト最適化

両クラウドとも従量課金に加えて各種の割引オプションを提供しています。利用率が高く読みやすいワークロードに対しては、1年または3年の利用コミット(利用予約)によって料金割引を受けられる仕組みがあります(詳細は後述の「リザーブドインスタンス比較」を参照ください)。

またAWSにはSavings Plansと呼ばれる柔軟な長期割引プランがあり、一定の時間当たり利用額をコミットすればEC2やLambdaなど横断的に割引が適用されます。Azureにも同様にAzure Savings Planが開始され、使った分に対して一定割合割引が適用されるモデルがあります。

さらに両者ともスポットインスタンス(低優先度VM)を用意しており、空きリソースを活用することでオンデマンド価格の最大80~90%オフという大幅割引で計算リソースを利用できます。スポットインスタンスは途中で停止され得るのでミッションクリティカルなシステムには向いていませんが、バッチ処理など中断許容な用途では非常に有用です。

無料利用枠について

AWSには様々なサービスにおいて無料枠があり、多くのサービスについて一定使用量まで無料で試せます。例えば、先ほど触れたEC2(仮想サーバー)はリージョンに応じて、750 時間/月の Windows t2.micro または t3.micro インスタンスの無料枠 ※6 が12ヶ月間活用できます。AWSにおける各サービスの無料枠については「AWS クラウド無料利用枠」をご確認ください。

また、Azureも新規登録者向けに200ドル分のクレジット付与と、12か月間の主なサービス無料枠を提供しています。こちらもVirtual Machines - Linux(仮想サーバー)を例に挙げると、B1s、B2pts v2 (Arm ベース)、B2ats v2 (AMD ベース) のバースト可能なVMがそれぞれ 月に750 時間まで無料で12 か月間に及んで活用できます。 ※6 Azureの無料分が用意されているサービスは「無料のAzureサービスを検討する」をご確認ください。

こうした無料枠を活用すれば、事前検証や学習目的で費用をかけることなく、使い勝手を比較することもできます。

※6 2025年7月時点の情報

リザーブドインスタンス比較

リザーブドインスタンス(Reserved Instances)とは、一定期間(1年または3年)特定のリソースを継続利用する前提で、利用料金を割引してもらう契約のことです。AWS・Azureともに仮想マシンやデータベースなど主要サービスに予約購入の仕組みがあります。両者のリザーブドの考え方は似ていますが、細部に違いがあります。

AWSのリザーブドインスタンスについて

Standard RIとConvertible RIの 2種類

・Standard RIはインスタンスファミリー固定 ※で割引率最大72%

※ 同一ファミリ内において、Availability Zoneやネットワークタイプ、サイズの変更は可能

・Convertible RIはインスタンス種別やOSを変更可能な代わりに割引率やや低め

<支払い方法による割引率>

AWSのRIは前払い金額を選択可能(全額前払い・部分前払い・前払いなし)で、前払いを多くすると割引率が上がる仕組みです。最大割引を得るには全額前払い3年契約などにすると約75%オフに達するケースもあります。

<未使用になった予約枠の扱い>

AWSではリザーブド期間中でも不要になったRIを、マーケットプレイスで第三者に転売できる仕組みがあります。

| 項目 | 概要 | 注意点 |

|---|---|---|

| Standard RIのマーケットプレイス転売 | 不要になったStandard RIは「Amazon EC2 Reserved Instances Marketplace」で第三者に売却可能 ※ 売却時には最低残存期間1ヶ月以上が必要で、売却額の12%が手数料として差し引かれる | 売却価格は需要・供給バランスで変動するため、希望価格で売れないリスクがある |

| Convertible RIの振替 | Convertible RIはExchangeReservedInstances APIやコンソールから、同等以上の価値の別のConvertible RI(インスタンス種別・OS・支払いオプションなど)へ振替可能 ※ 参照ページ(https://aws.amazon.com/jp/ec2/pricing/reserved-instances/) | 振替先のRIは「総価値(前払金額+残期間の時間単価)」が元のRIと同等以上が必要 |

Azure Reserved VM Instances(Azureのリザーブドインスタンス)について

割引率があらかじめ固定で1年/3年契約で最大約72%の割引 ・インスタンスサイズ柔軟性により同一ファミリー内でのサイズ変更に自動対応。

<支払い方法による割引率>

・前払い一括でも月払いでも割引率は同じ(支払い方法で得られる割引差がない)

・Windows ServerをAzure Hybrid Benefit と組み合わせると、条件次第で80%近い割引になるケースもある※7

※7 参照:https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/reserved-vm-instances

<未使用になった予約枠の扱い>

| 項目 | 概要 | 注意点 |

|---|---|---|

| リージョンやVMシリーズの変更 | 途中でリージョンや VM シリーズを変更可能。2024年1月以降の廃止予定は “延期” され、当面は交換可能な状態が続くと公式が発表 | 事前に「変更(交換)枠は今後いつ終了してもおかしくない」と理解し、長期契約は計画的に |

| キャンセル | 残期間分を日割り返金。ただし直近12 か月で USD 50,000 まで | 2025年7月時点は手数料無料。将来 最大12% の早期解約手数料が導入される可能性あり |

| 第三者転売 | AWS と違い、マーケットプレイスでの転売制度はなし | 余った分は リージョンやVMシリーズの変更 か キャンセル の二択 |

Savings Plan比較

| 項目 | AWS Compute SP ※ | AWS EC2 Instance SP | Azure Compute SP |

|---|---|---|---|

| 割引率 | 最大 約66% | 最大 約72% | 最大 約65% |

| 適用範囲 | EC2・Fargate・Lambda 全サービス横断適用 | 特定ファミリー&リージョンの EC2 に限定 | VM・App Service・Container・Functions等、幅広い Compute |

| 柔軟性 | 非常に高い(タイプ・地域・OS変更OK) | 高いが EC2 内限定、インスタンスサイズ変更のみ | リージョン・VMタイプ問わず柔軟に自動適用 |

| コミット単位 | 1年 or 3年契約を選択して、「1時間にいくら使うか($/h)」を約束する | 同左 | 1年 or 3年契約を選択して、「1時間にいくら使うか($/h)」を約束する(前払 or 月払可) |

| 返金・キャンセル可否 | 不可・オンデマンド超過分は通常料金 | 不可 | 不可・返金・交換・キャンセル不可 |

| おすすめユースケース | サーバーレス・構成変更が多い用途に最適 | EC2固定・最大割引狙いに有効 | 複数サービスや動的環境で横断的に割引したい場合に有効 |

【まとめ】AzureとAWSの比較表

ここまでで解説してきた内容の要約が下記の表になります。

| 項目 | Azure | AWS |

|---|---|---|

| サービス提供元・開始年 | Microsoft(2010年開始) | Amazon(2006年開始) |

| 市場シェア (2025年第1四半期) | 22% | 29% |

| 主な特徴 | ・Microsoft製品との高い親和性 ・ハイブリッド対応 ・AI/データ分析 | 圧倒的なサービス数と継続的な新機能投入速度 |

| 課金単位(Azure VM、EC2) | 秒単位(最低5分単位) | 秒単位(最低1分単位) |

| 割引プラン | 1~3年予約コミットによる大幅割引(Reserved VM Instances)や、既存ライセンスの持込による割引(Hybrid Benefit) | 1~3年予約コミットによる大幅割引(Reserved Instances/Savings Plans)やスポットインスタンスで割引 |

| ライセンス・コスト | 既存のWindows Server/SQL Serverライセンスを持込むと利用料を大幅削減可能 | Windows系ライセンス込みの従量課金のため、同条件でAzureよりコスト高になりやすい |

| 提供国・地域カバー数 | 140の国と地域 | 245 の国と地域 |

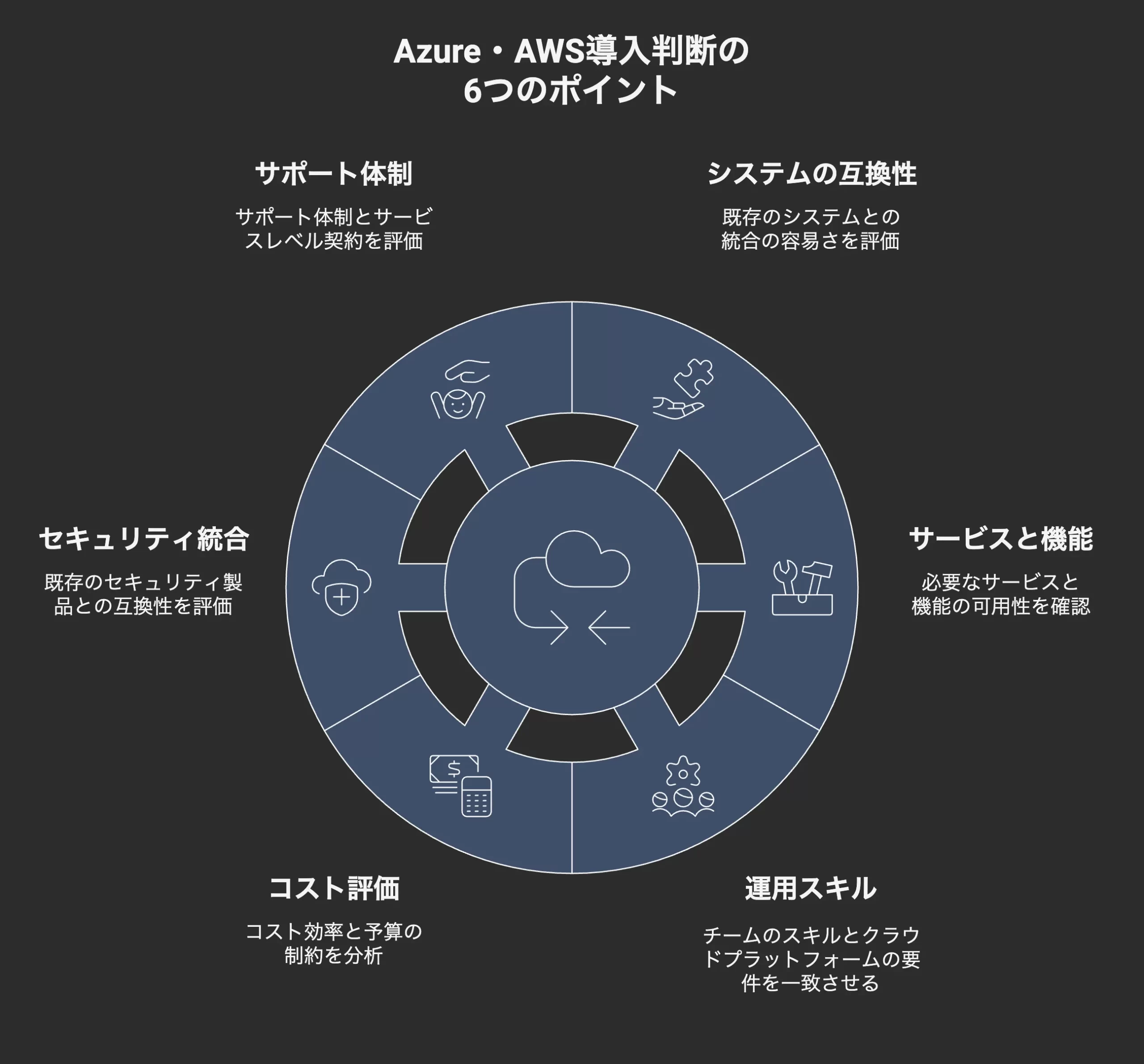

Azure・AWS導入判断の6つのポイント

ここからは、AzureとAWSのどちらを選ぶべきかを検討する際に押さえておきたい6つの観点について解説します。自社の要件に照らして比較することで、より適切なクラウド選択や、あるいはマルチクラウドの検討も可能になるでしょう。

既存システムとの親和性

まず重要なのは、自社が現在運用しているシステムやソフトウェアとの親和性です。もし社内システムがWindowsサーバーやActive Directory、Office製品で構成されているなら、Azureを選ぶことでこれらとの統合がスムーズに進むでしょう。

例えばオンプレミスのActive DirectoryをMicrosoft Entra ID(旧:Azure AD)と連携させてシングルサインオンを実現したり、Office 365のデータをAzure上に集約したりといったことが容易です。Azureは「Windowsユーザーに利用しやすいサービス」であり、既存のMicrosoft技術スタックをそのまま活かせるのが強みです。

一方、現行システムがLinuxやオープンソース主体で動いている場合は、AWSもAzureもどちらも対応可能ですが、シェア率の利を生かせるAWSの方が実績が豊富な可能性があります。実際にAWSに関連するコミュニティには多くのノウハウが蓄積されています。

必要なサービス・機能の有無

自社がクラウドに求めるサービスや機能がどちらにあるかも重要な判断ポイントです。AWSは先述の通りサービス数が膨大で、ニッチな機能まで網羅している傾向があります。Azureも主要カテゴリは網羅していますが、特定用途によってはAWSにしかないサービスも存在します。

例えばコンタクトセンターのシステムをクラウドで構築したい場合、Azureにはそれ専用のPaaSはありません。一方AWSには「Amazon Connect」というクラウドコンタクトセンターサービスが既にあり、それを使えば一から構築するより迅速かつ低コストで実現できる可能性があります。このように、「欲しい機能が他方では既存サービスとして提供中」というケースでは、そのサービスを提供しているクラウドを選ぶメリットが大きいです。

運用体制・スキル要件

クラウドを使う上で自社の運用チームのスキルや体制との相性も無視できません。まず、人材面では慣れ親しんだ技術スタックがあるかどうかです。自社のインフラ担当者がこれまでずっとWindowsサーバーやAzureサービスに触れてきたのであれば、Azureを採用する方が移行がスムーズでしょう。逆に社内にAWS認定資格者が多数いる場合や、Linuxエンジニアが多いという場合はAWSの方が抵抗なく受け入れられるかもしれません。社内に蓄積されたノウハウがどちら寄りかを確認しましょう。

加えて、情報入手性や学習コストも考慮すべきです。AWSは上述のようにコミュニティが非常に活発で、ネット上にも日本語・英語問わず膨大な記事やQAが存在します。困ったときには、インターネット上で大抵ヒントが見つかる環境と言えます。

コスト評価

コストはクラウド選定における最大の関心事の一つです。前述の通り、同じ条件でもAWSが安い場合とAzureが安い場合があります。そのため、自社システムの構成要素ごとにどちらがコストメリットがあるかを評価する必要があります。例えば、もしWindowsサーバーやSQL Serverを大量に運用するのであれば、Azureはライセンス持ち込み(Hybrid Benefit)で大幅にコスト削減できるため、このようなケースではAzureを選択するといった判断ができます。

コスト管理を継続できるかもポイントです。一度選んだら終わりではなく、運用中もリソース最適化を行い無駄な費用を省いていくことが求められます。どちらのクラウドを使うにせよ、きちんとコストを監視しアラート設定し、未使用リソースをこまめに削除する運用文化を根付かせることが重要です。

既存のセキュリティ製品との連携

既存セキュリティ製品との連携も検討ポイントです。オンプレミスで使っているウイルス対策やIDS/IPSをクラウドでも使いたい場合、そのベンダーがAWS/Azure向けソリューションを提供しているか確認しましょう。多くの場合AWS向け仮想アプライアンスとAzure向けアプライアンス両方が存在しますが、片方のみの場合は選択肢に影響します。

サポート体制

クラウドサービス利用時のサポート体制も考慮すべきポイントです。両者とも基本的には無料の技術サポート(アカウントや課金に関する問い合わせ等)を提供し、有償で上位のサポートプランを用意しています。例えば開発者向けの低価格サポートプラン(月額数十ドル程度)から、企業向けの24時間365日対応のプレミアムサポートまで段階があります。

AWSにもAzureにも似たようなプラン体系があり、上位プランでは深刻度に応じて最短1時間以内(AWSの場合)や15分以内(AWSでの最高位プランの場合)の応答を保証するなどSLAが定められています。Azureも同様にプロフェッショナルダイレクトサポートで1時間以内の応答SLAがあります。

また、自社だけでカバーしきれない場合、AWSならAWSパートナーネットワーク、AzureならMicrosoftパートナーネットワークに所属する多くのSIerやMSP(マネージドサービスプロバイダ)がいますので、自社にあった支援をしてくれる会社を探すのも良いでしょう。

Azure vs AWS 選択基準の比較表

| 判断基準 | Azureが適しているケース | AWSが適しているケース | 共通の考慮事項 |

|---|---|---|---|

| 既存システムとの親和性 | • 社内システムがWindowsサーバー、Active Directory、Office製品で構成されている場合 • 既存のMicrosoft技術スタックを活かしたい場合 | • 現行システムがLinuxやオープンソース主体で動いている場合 | • どちらもLinuxやオープンソースに対応可能 |

| 必要なサービス・機能の有無 | • 主要カテゴリのサービスが揃っており、Microsoft製品との連携を重視する場合 | • サービス数が膨大で、ニッチな機能まで含め、必要なサービスが既存で提供されている場合 例:)Amazon Connectのような特定用途のサービス | • 特定の機能が片方にしかない場合、そのサービスを提供しているクラウドを選ぶメリットが大きい |

| 運用体制・スキル要件 | • 自社のインフラ担当者がWindowsサーバーやAzureサービスに慣れ親しんでいる場合 | • 社内にAWS認定資格者が多数いる場合や、Linuxエンジニアが多い場合 • AWSの活発なコミュニティから情報収集したい場合 | • 社内に蓄積されたノウハウや、情報入手の難易度、学習コストを考慮する |

| コスト評価 | • WindowsサーバーやSQL Serverを大量に運用しており、Azure Hybrid Benefitによるライセンス持ち込みで大幅なコスト削減が見込める場合 | • 特定のワークロードにおいて、よりきめ細やかな料金設定や割引プラン 例:)Savings Plansの柔軟性)を最大限活用したい場合 | • 自社システムの構成要素ごとにコストメリットを評価する |

| 既存のセキュリティ製品との連携 | • オンプレミスで利用しているセキュリティ製品(ウイルス対策、IDS/IPSなど)のベンダーが、Azure向けソリューションを提供している場合 | • オンプレミスで利用しているセキュリティ製品のベンダーが、AWS向けソリューションを提供している場合 | • 多くのベンダーが両プラットフォーム向けソリューションを提供しているが、片方のみの場合は選択肢に影響する |

| サポート体制 | • Microsoftパートナーネットワークに所属するSIerやMSPの支援を検討する場合 | • AWSパートナーネットワークに所属するSIerやMSPの支援を検討する場合 | • 両者とも無料の技術サポートと有償の上位サポートプランを提供し、SLAが定められている • 自社でカバーしきれない場合は、パートナー企業の活用も有効 |

AzureとAWSそれぞれの導入事例

最後に、Azure導入事例とAWS導入事例を紹介します。実際の企業がどのようにクラウドを活用しているかを知ることで、両クラウドの特徴がより具体的にイメージできるでしょう。

Azureの事例

肥後銀行は地震リスクの高い熊本での災害対策として、オンプレミスの仮想環境と親和性の高い「Azure VMware Solution」を採用しました。本事例の特筆すべき点は、既存のマイクロソフト製品との連携やEnterprise契約を活かし、低コストかつ短時間(2時間以内)での切り替えを実現したことです。これによって災害時はAzure上の仮想マシンを即時起動でき、L2延伸により営業店側のIP変更も不要になりました。

AWSの事例

良品計画は、2030年までに全体売上に占めるEC売上の比率を30%に引き上げる目標のもと、ネットストア基盤をAWS上でサーバーレス化。2022年の大型セール「良品週間」で発生した障害を受け、ピーク時の高負荷に耐えうる構成へとアーキテクチャを再構築しました。

アーキテクチャにはAWS FargateやAmazon EKS、ElastiCacheなどを活用することで、2023年のセールでは85倍のアクセス増にも耐え、システム停止ゼロを達成。レスポンス速度も大幅に改善され、売上は過去最高を記録しました。システムの安定性向上により、ビジネス部門が営業に集中できる環境も整備されています。

監修者:クロジカサーバー管理編集部

コーポレートサイト向けクラウドサーバーの構築・運用保守を行うサービス「クロジカサーバー管理」を提供。上場企業や大学、地方自治体など、セキュリティ対策を必要とするコーポレートサイトで250社以上の実績があります。当社の運用実績を踏まえたクラウドサーバー運用のノウハウをお届けします。

コーポレートサイトをクラウドでセキュアに

サーバー管理

クロジカガイドブック

- コーポレートサイト構築・運用の課題を解決

- クロジカサーバー管理の主な機能

- 導入事例

- 導入までの流れ