こんにちは。「クロジカスケジュール管理」コンサルティングチームの林です。

物流業界は人手不足による長時間労働・物を運送するコストの上昇など、数多くの課題を抱えています。そこで求められるのが、物流業界における業務効率化です。

近年では国が「物流総合効率化法」を策定し、輸配送における業務効率化を推進しようとしています。これから、物流業務における業務効率化の手段、物流総合効率化法、物流総合効率化法の支援を受けるための認定基準、などをご紹介していきます。

目次

物流業界の抱える課題

まずは、物流業界の抱える課題について確認していきます。最初に課題を確認することで、次にどのような対策をとればよいのかを考えるきっかけになるはずです。

- 人手不足による長時間労働

- 物を運送するコストの上昇

上記が、物流業界の抱える主な課題です。物流業界の負担を軽減するためにも、課題を確認していきましょう。

人手不足による長時間労働

物流業界の抱える課題で最初に挙げられるのが、「人手不足による長時間労働」です。人手不足は、業務の遅延や品質の低下につながります。業界全体の効率性に影響を与えるので、大きな課題です。

人手不足が深刻な物流業界ですが、利用者に便利な翌日配送・指定日配達・送料無料などのサービスが普及しています。

翌日配送・指定日配達によって受注数が増えると、従業員のタスク量も増加します。例えば、指定日配送によって指定日配送用の荷物を用意するタスクが増えます。

また仕事終わりの遅い時間に利用者が荷物を受け取る場合、配達員の仕事が終わるのは深夜近くになります。

このようなタスクの増加が積み重なっていくと、長時間労働・深夜労働の常態化につながるのです。

従業員が重労働をこなす必要がでてくるので、物流業界の労働環境が悪化していきます。このような労働環境では、新たに物流業界の人材を確保することも難しくなるのです。

さらに物流業界では、配送ドライバー不足の課題もあります。少子高齢化が進む日本では、新しいドライバーが育ちにくく、現在活躍している配送ドライバーの平均年齢が上がっています。今後さらなるドライバー不足が予想されるでしょう。

配送ドライバー不足となれば、一人あたりのタスク量が超過します。そして長時間労働や求人集客率の低下など、さまざまな弊害が生じます。

人手不足を解決するためには、物流業界全体のイメージ改革や、労働環境の改善をしなければなりません。

物を運送するコストの上昇

物流業界の抱える課題に、「物を運送するコストの上昇」が挙げられます。物流業界には、燃料費の高騰という課題があるのです。エネルギーの需要と供給のバランス変動や、石油価格の上昇によって燃料費は高騰します。

高騰した燃料費がコスト上昇につながることに、物流業界は頭を悩ませています。業界全体の収益性を圧迫するので、大きな課題となっているのです。

物流業界を持続可能にするためには、代替エネルギーの導入、エネルギー効率の改善、燃料費の削減策が必要になります。

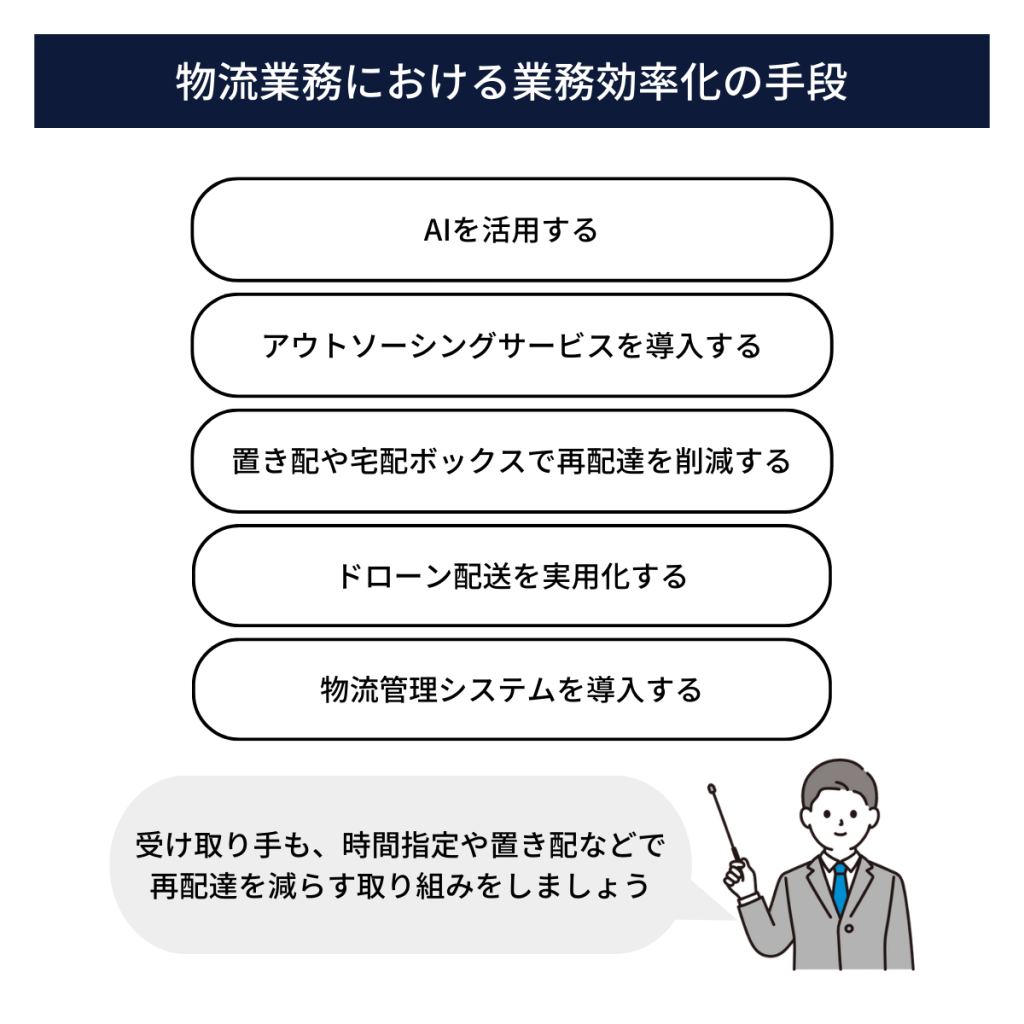

物流業務における業務効率化の手段

ここからは、物流業務における業務効率化の手段をご紹介していきます。

上記の順番に解説していくので、確認してみてください。自社で業務効率化を推進する際の参考になるはずです。

AIを活用する

物流業務における業務効率化の手段に、「AIを活用する」ことがあげられます。物流業界では近年、AIが活躍しているのです。特に、配送ルートを作成・管理する業務でAIが活躍しています。

配送ルートをAIで最適化することで、人件費・車両費などの物流コストの削減や、配送時間の削減につながります。スマートフォンの地図アプリに、配送ルートを表示することも可能です。

配車管理においてAIを活用すれば、アルゴリズムに基づいて配送先までのルートを瞬時に計算できます。

しかも、配送先までの距離、ドライバーの稼働時間、積載率、倉庫内の車両状況、なども考慮してくれるのです。これにより、配車管理を自動化することが可能です。

配送ルートを作成・管理する業務は、従来では人の経験や勘に頼ることが多くありました。しかし、AIを活用することで、ベテランでも新人でも変わらずに、効率的に作業できるようになったのです。

アウトソーシングサービスを導入する

物流業務における業務効率化の手段において、「アウトソーシングサービスを導入する」ことも効果的です。自社内の業務見直しを行って、物流業務の規模が大きくなっていることが発覚したら、アウトソーシングサービスの導入を検討してみてください。

そうすることで、自社の中核業務に注力することが可能になります。なお、アウトソーシングサービスとは、物流業務の一部を外部業者に委託することです。

アウトソーシングサービスを利用することで、企業は中核業務に注力できて競争力を高められます。また効率と品質の両方を確保することが可能なので、顧客満足度の向上も期待できるでしょう。

アウトソーシングサービスを選ぶ際には、自社が利用したいサービスに対応しているか、コストはどの程度かなどの点をふまえて比較することが重要です。

置き配や宅配ボックスで再配達を削減する

物流業務における業務効率化の手段に、「置き配や宅配ボックスで再配達を削減する」というものがあります。

利用者が不在の際に生じる荷物の再配達は、人手不足が深刻な物流業界において、過重労働につながる大きな問題です。そこで物流業界は、宅配ボックスの普及に取り組み、再配達の削減を目指すようになりました。

最近ではマンションに備え付けられた宅配ボックス以外に、一軒家・コンビニ・ドラッグストアなどにも、後付けの宅配ボックスの設置が進んでいます。

ドローン配送を実用化する

物流業務における業務効率化の手段に、「ドローン配送を実用化する」というものがあります。ドローンは近年さまざまな領域で使用され、災害時の物資の配達・過疎地域への輸送の効率化に、有効であると考えられるようになりました。

物流業界でもドローンの実証実験が進んでいて、空から商品を配送するドローン物流の実用化を進めています。ドローン配送が実用化すれば、現在の物流業界を圧迫している小口配送・再配達にかかる、時間と人的コストを削減できるのです。

また交通渋滞による配送遅延も回避できるはずです。さらに、ドローン配送によってトラック輸送が減れば、CO2排出量削減も期待できます。

物流管理システムを導入する

物流業務における業務効率化の手段の中でも、「物流管理システムの導入」は重要です。物流に関する工程や情報をシステムが管理することで、各工程の効率化やサービスの向上などを実現してくれます。

物流管理システムを活用すれば、どの工程にどれくらいの時間がかかっているのか、配送ミスの原因は何かなど、人の手では見えにくかった課題が明確になります。これにより、迅速に対策もできるようになるでしょう。

物流総合効率化法とは?

物流総合効率化法とは、平成17年10月に施行された、流通業務の総合化および効率化の促進に関する法律です。

2以上の者(事業者と法人など)の連携で、流通業務の一体化や輸送の合理化を行い、流通業務の効率化を図る事業に対する法律といえます。そして、事業の計画の認定や支援措置なども定めているのです。

物流業者が協力して業務の効率化と省力化に取り組み、国が規定している認定条件に適合すれば、支援が受けられます。

物流の効率化を支援することが目的

物流総合効率化法の目的は、物流の効率化を支援することです。物流総合効率化法が施行された背景には、日本の物流業界が抱えている労働力不足、配達などの小口輸送の急速な発達があります。

近年の物流業界では、少子化問題や配達の増加などの課題があるので、革新的なアイデアと改善が必要とされているのです。物流総合効率化法によってコストを補助することで、幅広く物流の効率化への取り組みを支援することも、目的の一つです。

補助金・税金の特例を受けることが可能

物流総合効率化法によって認定を受けられる企業は、減税の措置や運用にかかるコストを、国が負担してくれるなどの優遇措置を受けることが可能です。

事業によって内容は異なりますが、国土交通省の資料では具体的に以下の支援措置が記載されています。

- 事業の立ち上げ・実施の促進

・計画策定経費・運行経費の補助

・事業開始に当たっての倉庫業、貨物自動車運送事業等の許可等のみなし

- 必要な施設・設備等への支援

・輸送連携型倉庫への税制特例

・施設の立地規制に関する配慮

- 金融支援

・信用保険制度の限度額の拡充

・長期低利子貸付制度

・長期無利子貸付制度

- (独)鉄道・運輸機構による支援

・事業実施のための資金の貸し付け 等

物流総合効率化法の支援対象となるための具体的な施策

物流総合効率化法では、輸送の合理化や効率化を行うと、補助金や税性の支援対象となります。それではどのような施策を行えば、支援対象になるのでしょうか。

- 輸送網の集約

- モーダルシフト

- 輸配送の共同化

上記が、物流総合効率化法の支援対象となるための具体的な3つの施策です。国土交通省があげているイメージと近い具体的な施策をご紹介していくので、ぜひご確認ください。

輸送網の集約

物流総合効率化法の支援対象となるための具体的な施策に、「輸送網の集約」というものがあります。通常だと請け負った荷物は、各企業が自社の倉庫やトラックを使い、独自のルートで輸配送します。

その場合、積み荷が少ない場合でも輸配送を行うため、人件費や燃料費などのコストがかかります。

そこで複数の企業が、倉庫などの設備やトラックを共同で利用し輸配送を行うことで、輸配送が効率化されるのです。人員削減とコスト削減を実現して、1台に積める荷物の増量と二酸化炭素の排出量低減も可能にします。

モーダルシフト

「モーダルシフト」も物流総合効率化法の支援対象となるための、具体的な施策の一つです。モーダルシフトとは、トラックなどの自動車で行われている輸送を、鉄道や船舶の利用に転換することをいいます。

従来のトラックでの輸送で幹線輸送を行う場合、長距離の運転となり、出発してから出発地点に戻るまで数日かかります。

モーダルシフトを行えば転換拠点までの運転で済むのです。そのため、ドライバーの労働環境の改善、人手不足の解消に高い効果を発揮します。

また二酸化炭素を多く排出するトラックから、環境負荷の小さい鉄道や船舶に転換することで、環境負荷を低減できるのもポイントです。

輸配送の共同化

物流総合効率化法の支援対象となるための具体的な施策に、「輸配送の共同化」というものがあります。この施策は、今まで複数存在した物流拠点を集約して、輸送ルートを削減するのが目的です。

具体的にいうと、輸送ルートの中心に輸送連携型倉庫を設置します。商品保管拠点を1か所にまとめることで、必要なトラックの数を減らします。輸配送の共同化で、ドライバーの人数も削減可能です。

今回ご紹介した「輸送網の集約」「モーダルシフト」「輸配送の共同化」が、物流総合効率化法の支援対象となるための、具体的な施策となります。実行することを推奨します。

まとめ|物流業務の効率化は物流管理システムの導入がオススメ

物流業界には、人手不足による長時間労働、物を運送するコストの上昇など、数多くの課題を抱えています。そこで物流業界の効率化を推進すれば、人手不足の解消やコスト削減などが期待できるはずです。

また国土交通省が推奨する「物流総合効率化法」では、補助金・税金の特例を受けることが可能です。こちらをうまく活用することが重要になります。

なお、物流業界で業務効率化を推進する際に「物流管理システム」を導入することがオススメです。物流管理システムを導入すれば、各工程の効率化やサービスの向上などが実現します。

また、出荷予定の製品について最適な配送ルート・スケジュールを自動的に計画することが可能です。時間と距離の両方を最適化するので、燃料のコストやドライバーの労働時間を削減します。

自社の業務効率化を進める際に、まずは物流管理システムの導入を検討することから、始めてみてください。

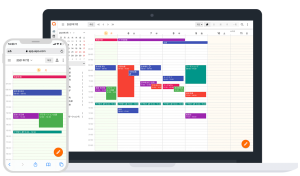

スケジュール管理のことなら、私たちにご相談ください。

私たちは、予定共有ができるスケジュール管理クラウド「クロジカスケジュール管理」を提供しています。 豊富な知見を活かし、お客様のお仕事に合ったご利用方法をご提案します。 チームの情報共有でお悩みの企業の方は、気軽にご相談ください。