こんにちは。「クロジカスケジュール管理」コンサルティングチームの林です。

情報共有がうまくいかないと悩んでいませんか?

情報共有不足が原因で仕事の生産性が下がってしまうことは度々発生します。この記事では情報共有ができない職場の特徴と原因、そして対策についてご紹介します。社内で情報共有がうまくいかないとあきらめる前に、原因と対策を知って生産性をあげていきましょう。

目次

情報共有ができない職場の特徴

仕事をするうえでチームの情報共有はとても重要です。なぜなら情報共有が迅速かつ正確に行われることで、仕事の生産性や効率化を図ることができるからです。しかし、情報共有がうまくいかない場合、古い情報や誤情報で作業を進めてしまえばトラブルに発展しかねません。

ではなぜ情報共有がうまくいかない場合があるのでしょうか。ここでは当てはまったら注意が必要な『情報共有ができない職場の特徴』を3つ挙げてみました。

個人プレーが多い

情報の伝達は基本、上から下に流れます。しかし流れた情報は必ず確認が必要なので下から上に戻り、さらには横に流れていきます。結果一方通行にはなりません。しかし情報共有がうまくいかない職場の場合は情報伝達が一方通行になる場合が多く、両者のパワーバランスが原因で起こります。

例えば、上司がいつも忙しくて確認に時間がとれない、パワハラぎみで部下が質問やミスの報告がしづらい人格である、上司が部下を放置して情報を把握しているか確認を怠る、同僚が嫌いだ、など様々です。これらはお互いの信頼関係が不足していることから起こり、結果、個人プレーが多くなる原因となります。

部署が孤立している

古い縦割りの組織の場合、他の部署と競い合うあまり別部署は敵だという意識の中で仕事をしている場合があります。結果、同じ会社であっても情報共有がされない、もしくは遅れて別の関係ないところから情報が入るという場合があります。

この場合、組織力が発揮できずビジネスチャンスの損失を招くことがあります。ただし、このような組織の風土は一朝一夕にできたものではなく、個人で変えるのは容易ではありません。この場合、組織変革に影響力を持つ経営者や経営陣が対処するほかないでしょう。

社内情報が多すぎる

情報共有はしているもののなぜか正確な情報が伝達されないという場合、情報発信や共有の仕方に問題がある場合があります。例えば、誰かから情報が一斉送信された場合、その情報が必要かどうか受け取った社員側でチェックをしなければならず、重要なメッセージを見落としてしまうことが考えられます。

つまり社内情報が多すぎて重要な情報が埋もれてしまうのです。この場合、発信者側で情報を精査して誰に何を届けるのか仕組み化しなければなりません。

情報共有ができないと何が起こる?

情報共有の基本は『報・連・相』です。しかし、できて当たり前と言われる『報・連・相』は、仕事を行ううえで非常に難しい作業です。では『報・連・相』が難しく情報共有ができない場合、どのような問題が起こるのでしょうか。具体的に考えていきましょう。

人間関係の風通しが悪くなる

そもそも情報共有にはお互いの信頼関係が良好で、上司や部下、同僚など立場に関係なく互いの意見を伝えあうことができる環境が必要です。しかし、情報共有が不足すると良好な人間関係を保ちづらくなり、風通しが悪くなります。風通しの悪い職場は離職率が高くなるので、早急に改善する必要があります。

必要な情報が不足して業務に支障がでる

情報共有のポイントは、迅速かつ正確な情報を必要な量だけ取得することにあります。もし情報に過不足がある場合、業務に支障がでてしまうのです。よくある事例としては、『あの人とこの人で言っていることが違う』『あの人に何回も指示をあおがなければ仕事が進まない』などの状態のとき、情報の過不足があるといえるでしょう。

生産性があがらない

仕事は組織やチームで進めます。情報共有ができていない場合、情報や知識が属人化します。属人化とは『その人でなければ知らない情報がある』ということです。

つまりその人がいなければ業務が回らなかったり、他の社員へ必要な知識や技能、有益な情報が伝わらないことで、仕事量が偏り、一部の人に負荷がかかったりしてしまいます。そのため情報共有ができない場合、生産性があがらない事態を招きます。

組織が弱体化する

強い組織と弱い組織の違いは、生産性があるかないかです。知恵を生み出し、社会に貢献する価値を生み出すには一人でできないことを組織で行う、これが企業といえるでしょう。この価値を生み出す強い組織は、ンバーが必要な情報をしっかり共有し、何かトラブルが起きても組織全体でフォローをすることができます。逆に弱い組織は情報共有が滞り、組織内で争いやトラブルが起こるため価値提供ができず組織が弱体化します。

情報共有ができない原因と対策

ここまで情報共有ができない職場の特徴や、情報共有ができない場合に起こることを確認してきました。では、何か解決策は無いのでしょうか。ここでは原因別の対処方法について解説していきます。

ルールがない

情報共有には具体的なルールが必要です。明確なルールがきちんと運用されていれば、実は情報共有は難しいことではありません。しかし明確なルールというのは簡単でなければなりません。ルールを難しくしすぎてしまい、逆にうまくいかないケースが多くあります。細かいルールは社員に浸透しずらく、形骸化してしまうからです。明確で簡単なルールを作るようにしましょう。

環境が整っていない

情報共有がしにくい環境だと、情報が滞ります。まずは人間関係を見直しましょう。縦割り、横割り関係なく情報交換し合える環境はとても大事です。

例えば、部署関係なくコミュニケーションが図れる機会やイベント、場所などを作ってまずは人間関係から整えると環境も整いやすいでしょう。

そして次に情報共有ツールを導入し、作業を効率化しましょう。情報共有ツールを導入すると、誰もが均一な情報を共有することができます。このように内的部分・外的部分、双方向から環境を整えていくと良いでしょう。

情報発信する人がいない

情報を発信する担当者が決まっていないことは、メリットでもありデメリットでもあります。なぜなら基本的に情報の属人化は業務が発展しないからです。しかし、情報の発信には混乱を招かないために一元管理が必要です。

まずは情報共有のタスクを洗い出し、情報を管理する部署や組織、複数のメンバーで担当をローテーションするなど、個人で対応するのではなく責任を分散させましょう。これで情報が属人化することを防ぐことが可能です。情報発信の担当を決めてしまえば、受け取り手は混乱することなくスムーズに情報を把握できるようになります。

タスク優先度の整理がされていない

正確で迅速な情報共有が生産性を高めます。しかし、次から次へとタスクに追われて情報共有をないがしろにしてしまうと、せっかくの情報も活かすことができずに終わってしまうでしょう。まずはどのタスクを優先的に行うのか、組織で明確にしておく必要があります。この情報がきたら、この順番で発信するなど、テンプレート化しておくと良いでしょう。

情報共有のメリットやデメリットがわかっていない

そもそも情報共有のメリットやデメリットがわかっていない場合、情報共有は大切だという意識は欠如するのではないでしょうか。しかし情報共有は個人だけの問題ではありません。社員一人ひとりの自覚なくしてこの考えは成り立たず、わかっていて当然、知っていて当然と考えずに、情報共有の重要性や効果について社員教育を行う機会を設けると良いでしょう。

もし情報共有ツールを導入している場合は、定期的に新しい機能や効果的な使い方もあわせて教育を行うようにすると、さらに生産性が高まり有益な時間となるでしょう。

まとめ|情報共有ツールを導入して効率的な情報共有を

組織で仕事を行うには情報共有がかかせません。しかし、情報共有がうまくできていないことに悩まされている企業は多いでしょう。まずは自分の組織で何が問題なのか把握し、対策を考えましょう。

情報共有がうまくいくかどうかは、社員の意識や企業風土、体制も大きく関わっています。情報共有ツールを導入し、情報共有するための体制を整えることも効果的です。

グループウェアなら、情報共有に便利な機能がまとめて搭載されています。電話やメールよりも手軽なチャット機能や、簡単に報告書を作成・共有できる報告書機能、業務に役立つノウハウをまとめたナレッジ機能などがあります。

情報を一元管理するには、グループウェアが役に立ちます。情報の管理や扱い方が簡単で、カスタマイズも可能だからです。なおグループウェアを導入する際は、事前に社員に情報共有の意義を教育し理解してもらうと、仕事の生産性があがることでしょう。情報共有ができないと悩んでいる方は、まずはツール面から改善してみてはいかがでしょうか。

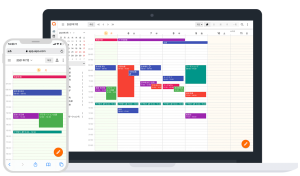

スケジュール管理のことなら、私たちにご相談ください。

私たちは、予定共有ができるスケジュール管理クラウド「クロジカスケジュール管理」を提供しています。 豊富な知見を活かし、お客様のお仕事に合ったご利用方法をご提案します。 チームの情報共有でお悩みの企業の方は、気軽にご相談ください。