こんにちは。「クロジカスケジュール管理」コンサルティングチームの林です。

作業効率化が期待できるとして導入企業が増えている社内SNS。プライベートで使うSNSと似た利便性とお手軽さが特徴です。

ファイル共有機能で、資料もデータも写真も動画も簡単に共有できます。チャット機能は、リアルタイムな情報伝達と気軽なコミュニケーションでチームワーク向上など、作業効率化が企業成長につながる可能性を秘めています。

ただ、何事にも一長一短があるように、社内SNSにもメリットとデメリットが存在します。

メリットは業務改善のヒントとして活かしましょう。デメリットは、対策もセットで考慮しないと導入や運用を失敗する可能性が出てくるので、注意が必要です。

目次

社内SNSの機能とメリット

社内SNSのメリットを、実際に使う機能とあわせてみてみましょう。

チャット機能の手軽さ

従来のメールだと画面を開いて新規作成ボタンを押し、宛先を選んで時にはCCやBCCを設定して内容を書き、「お疲れ様です」や「どうぞよろしくお願いします」などの定型文を打っていました。

一方、社内SNSでは相手を選んで内容を書くだけで十分です。メールよりもシンプルに用件だけを伝えられるので、業務がスピーディーになります。手軽なのでこまめなコミュニケーションや報連相も負担に感じにくく、スケジュール機能と組み合わせることで不要な質疑応答を減らせます。

コミュニケーション不足や伝達ミスなどがあると、見えないストレスが無意識に蓄積していきます。負担になりにくいこまめなコミュニケーションで、無駄で不要なやりとりは削減しましょう。

コミュニケーションの機会が生まれる

プライベートで使うSNSと仕組みや使い方が似ているので、連絡手段のハードルは低めです。ビジネスメールほどの肩苦しさを感じず手軽に連絡でき、気軽なコミュニケーションの機会が生まれやすくなります。

例えば、スマホやタブレットからでも片手間で操作できるので「少しだけ気になること」や「一応連絡したほうがいいのかな」と思う点でも、連絡するハードルが下がります。気軽なコミュニケーションの機会は社内の人間関係を良好にする効果も期待できて、より作業効率アップが図れるというわけです。

社内の円滑なコミュニケーションは離職率の低下や生産性向上にもつながるので、企業成長の面でも期待できるでしょう。

情報共有や伝達がリアルタイムかつ正確

プライベートSNSと同様の感覚で扱える社内SNSの中でも、グループチャットならではのメリットがあります。

一人の社員が気になっていた点、疑問に思っていたことをグループチャットで質問したとき、リアルタイムで見ている誰かが回答します。答えを知っている人を探す手間がなく、聞いて回る労力が省けます。

いち早くチャットを見た人が回答するので、解決までのスピードも上がるでしょう。同じ疑問を抱えていた社員にも正確な情報や指示が届くので、一つの回答で社員複数人の疑問解決にも繋がります。

回答する側も、複数人から何度も同じ質問をされる手間が省けます。最初に回答した人の認識が間違っていた場合、正しい答えを知っている社員が指摘することで認識のズレや間違いも正せます。メンバー間での細かな報連相は重要ですが、社内SNSは手軽に気楽にリアルタイムでスピーディーに報連相を重ねられるのです。

正しい情報を周知し認識のズレも正せて業務の正確さが高まるのは、作業効率化において大きなメリットといえるでしょう。

スケジュール・納期・進行度の確認と共有が簡単

グループウェアのチャット機能には、ファイル共有できるものもあります。この機能は、スケジュール管理の共有、仕事の進行度や納期を全体で把握できます。

今何を優先すべきかや協力すべきポイントがわかり、納期遅延のリスクが低下するメリットが生まれます。管理職が把握する手間も省けますし、周囲も認知できることから「手が空いているので手伝おう」といった自主性や助け合い、チームワークの手がかりにもなり得るのです。

管理職は、全体のスケジュールの把握やそれぞれの仕事への采配や指示出しが容易になるでしょう。手伝いを指示された社員は、資料やデータをすぐに確認できて作業へ入りやすくなります。

さらに、過去の流れから現在までをメンバー全員で把握すれば、新たな意見やアイデア、改善ポイントの発見など副次的効果も期待できます。

クレームに関しても全員ですぐに内容や対応の流れを把握でき、別の社員が引き継いでも認識・回答のズレを解消できる可能性が高まります。

クレーム対応に差が生じると、顧客サイドから「社員ごとで回答が違う!」という二次クレームも生まれ、火に油を注ぐように不信感を募らせてしまいます。このようなトラブル回避にもつながるのは、大きなメリットといえるでしょう。

社内SNSのデメリットと対応策

便利で作業効率化に繋がるメリットが多い社内SNSですが、デメリットもあります。導入の際に、デメリットは対策とセットにするのが作業効率化の基本です。

プライベートとの混在

プライベートで使っているSNSと仕組みや仕様が似ているため、プライベートSNSとの区別が曖昧になりやすいというデメリットがあります。お手軽すぎるが故に仕事以外の話題が出やすくなったり、仕事以外の話で盛り上がったりする可能性もはらんでいるのです。

息抜き程度のコミュニケーションならチームワークを深めるきっかけにもなりますが、仕事とプライベートをきっちり分けている人や仕事に集中したい人の邪魔になる可能性もあります。社風や部署内の雰囲気にもよりますが、一線を引きたい会社もあるでしょう。

社内SNSを導入する際には、事前にある程度のルールを設けたほうがいいケースもあります。例えばこちらです。

- 仕事以外の話題は一切しない

- 土日のメッセージ送信はしない

社内SNSの導入は、社風やこれまでの部署内の人間関係など、柔軟な対応力も必要なのです。

コミュニケーション疲れの可能性

これは完全に社員一人ひとりの性格にもよるものですが、コミュニケーション疲れする社員が出てくる可能性もあります。すぐに慣れ対応できる社員もいれば、返信しなければと焦りや義務に感じる社員も出てくるでしょう。

管理職がバランスをとる必要性がありますが、事前にルールを設けて解消できる部分もあります。

- 既読表示機能があるので「承知しました」など返信は不要

- 「お疲れ様です」や「よろしくお願いします」は不要

このように工夫一つで対応可能な部分もあるので、社員の意見も取り入れてルール作りをしましょう。

導入コストと定着するまでの時間

社内SNSはビジネスツールなので、導入コストが発生します。シンプルな機能なので費用は高くないものの、コスト発生は避けられません。

また、社内で全員に定着させるまで時間もかかるでしょう。新しいツールに即対応できる社員もいれば、慣れるまで時間がかかる社員もいるでしょうから、全員が使いこなせるまで多少のズレや行き違いがあるかもしれません。メンバー間でのズレを放置すると、劣等感やストレスの原因にもなりかねないので、社内SNSの使い方を研修に組み込んだり、指導する時間を設けるのがベストです。

使い方がわからなければ、グループチャットで質問するようルールを決めるのもオススメです。1箇所わからないところをグループチャットで投げて解決まで至らせる。すると、チャット内のメンバーはその箇所で躓かず、疑問解消と予防を兼ねた内容になります。社内SNSの使い方も、社内SNSで解決と予防まで周知可能なのです。

まとめ|デメリットは対策を構築してから社内SNSを導入

社内SNSのメリットとデメリットは、全く別物ではありません。手軽に気軽に連絡できる反面、コミュニケーション疲れの可能性があるというように、表裏一体な部分があります。

相反するポイントを把握して、デメリットには対応策を練って導入すれば、デメリットを減らすことは可能です。実際に使う頻度が高くなる社員の意見や使ってみた感想を取り入れつつ、会社独自のルールを設定するのがベストです。

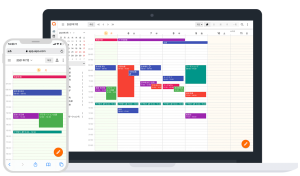

スケジュール管理のことなら、私たちにご相談ください。

私たちは、予定共有ができるスケジュール管理クラウド「クロジカスケジュール管理」を提供しています。 豊富な知見を活かし、お客様のお仕事に合ったご利用方法をご提案します。 チームの情報共有でお悩みの企業の方は、気軽にご相談ください。