「現場から上がってくる産業廃棄物の処分に係る帳簿(産業廃棄物帳簿)、どう管理していますか?」――建設業の現場では、日々、社内からこんな声がよく届きます。「各工事現場から手書きの計量伝票が山のように届き、エクセルに転記するだけで毎月ヘトヘト」「エクセルファイルがあちこちに散在してどれが最新か分からない」…。多くの建設企業が同じ課題を抱えており、紙の伝票とエクセル管理の非効率に頭を悩ませています。

これらの悩みは、紙の計量伝票をデジタル化して一元管理することで解決できます。現場別に乱立するエクセルは過去のものとなり、リアルタイムに最新データを共有できる環境へ生まれ変わります。結果、日々の手間が減りミスも激減、生産性向上と働きやすい職場環境の実現につながります。

本記事では、まずは現場の計量伝票管理におけるエクセル運用を見直し、産業廃棄物処分帳簿の作成を楽にするテクニックを紹介します。そして、その改善を通じて見えてくる「エクセル運用の限界」と、さらにその先で業務フロー自体を変革する解決策について解説します。さらに、個人情報不要・無料でダウンロードできるPowerPoint形式のスライドもご用意しましたので、ぜひご活用ください。

産業廃棄物処分帳簿で計量伝票を一元管理!エクセル乱立をなくして、リアルタイム更新へ

※ 個人情報の入力は必要ありません。クリックするとパワーポイントのファイルがダウンロードされます。

クロジカでは、「業務フローに合う書類管理がわからない」「書類管理でAIを活用できていない」企業さまを、AIによる書類管理の運用に至るまで一気通貫で支援します。書類管理業務でお困りの方はお気軽にご相談ください。⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

産業廃棄物処分帳簿のエクセル管理が招く非効率とリスク

建設業では産業廃棄物管理票(マニフェスト)がよく知られていますが、それだけでなく産業廃棄物の処分帳簿(産業廃棄物帳簿)の作成・管理も法律で義務付けられています。一定の事業者(産業廃棄物処理業者や多量排出事業者など5種類)は毎月末までに前月分を帳簿に記載し、帳簿は年度ごとに閉鎖して5年間保存しなければなりません。怠ったり虚偽の記載をしたりすれば30万円以下の罰金という罰則もある重大な業務です。とはいえ帳簿の様式は定められておらず、多くの企業ではエクセルを使って帳簿を作成・管理しているのが実情です。

では、典型的なエクセルでの帳簿管理の流れを見てみましょう。各現場ごとにエクセルファイル(またはシート)を用意し、日付・車両番号・重量など計量伝票の情報を担当者が入力します。社内で統一フォーマットを作り、SUMIFS関数などで現場別や廃棄物の種類別に集計できるシートを設けているケースもあるでしょう。エクセル自体は手軽でカスタマイズも自在なため、一見すると現場ごとに帳簿管理できて便利です。しかし、現場任せのエクセル管理には大きな落とし穴があるのです。

エクセル管理のよくある課題

ファイル・シートの乱立で最新版が不明に

エクセルは手軽にコピー・編集できる反面、ファイルやシートがあちこちに乱立しがちです。現場Aと本社でそれぞれ別のエクセルに入力して数字が食い違ったり、共有フォルダに「○○_最新版.xlsx」がいくつも存在して「どれが本当の最新版か分からない!」といった事態が頻発します。その結果、後からデータを統合する余計な手間が生じ、生産性を下げるばかりか、誤ったデータで意思決定するリスクまで高まります。

リンク切れや更新漏れの発生

複数のシートやファイルにまたがって関数でデータを連携していると、ファイル名の変更や保存場所の移動によりリンクが切れて、「#REF!」エラーになることがあります。また管理対象のエクセルが増えすぎると「更新すべきファイルが多すぎて手が回らない…」といった状況にも陥りがちです。ある担当者の入力待ちで他の作業が止まる、といったボトルネックも発生し、全体の作業スピードが低下します。

手作業ゆえの入力ミス・転記ミス

エクセルへの入力は人手に頼るため、どうしても転記ミスや入力漏れが発生しがちです。例えば手書きの計量伝票の数字を見間違えて桁を間違えて入力したり、各現場から送られたエクセルの値を集計用ファイルにコピペする際に一行ずれて貼り付けてしまうなど、ヒューマンエラーの可能性は避けられません。特に建設業界では「m³」と「立米(りゅうべい)」、トンと「㌧」のように表記ゆれや特殊な単位も混在するため、手作業ではなおさらミスが誘発されやすいのです。実際、紙伝票の数字を手入力していて桁を取り違え、大きな誤記入につながった事例も報告されています。

現場任せによる属人化・ブラックボックス化

各現場が独自のエクセルファイルを作り込み、複雑なマクロや関数が盛り込まれた“神エクセル”が出来上がってしまうケースもあります。作成者本人以外は使いこなせず、業務が特定の個人に依存してしまうため、その人が異動・退職すると現場が回らなくなるリスクがあります。引き継いだ担当者からは全体を見渡しづらく、改善の手も打てない状態になっていないでしょうか。

リアルタイム性の欠如と情報共有の遅れ

紙の計量伝票の情報はエクセルに入力されるまで現場の中に留まり、他部署や本社とリアルタイム共有することが困難です。現場で廃棄物の搬出量をエクセル集計して報告するまでタイムラグがあると、管理部門はその間正確な状況を把握できません。この情報伝達の遅れが現場と事務所間の認識違いやコミュニケーションロスを生み、ひいては意思決定の遅延や判断ミスを招く恐れもあります。

以上のように、産業廃棄物処分帳簿のエクセル管理には見えにくいコストとリスクが潜んでいます。手作業の煩雑さゆえに残業が常態化し、担当者に依存した属人化も避けられません。紙のままでは保管スペースや紛失・劣化のリスクも伴い、データ活用もままならない状況です。これら課題を解決しつつ法令順守と業務効率化の両立を図る施策が求められます。

産業廃棄物処分帳簿のエクセル脱却とデジタル化のステップ

課題は明確です。それでは、どのように解決へ導けばよいのでしょうか?ここでは、現行のエクセル運用を改善するポイントと、将来を見据えたAI・クラウド活用による抜本的な解決策の二段階で解説します。

解決策1:エクセル運用の見直しで「とりあえずの混乱」を解消

まず即効性のある対策として、現行のエクセル管理を正しく使いやすい形に整えることが重要です。以下のステップを実践するだけでも、ある程度のミス軽減と効率化が期待できます。

ステップ1:入力フォーマットを全社で統一する

まず、データ入力の「入り口」を一本化しましょう。現場ごとにバラバラのエクセル様式を使うのはやめ、全社共通のシンプルな入力用テンプレートを用意して使ってもらいます。

| 日付 | 現場名 | 品目 | 数量 | 単位 | 車両番号 | 備考 |

| 7/1 | A現場 | コンクリートがら | 10.5 | t | 12-34 | |

| 7/1 | B現場 | 汚泥 | 5.2 | ㎥ | 56-78 | |

| 7/2 | A現場 | 木くず | 3.0 | t | 90-12 |

ポイント: 現場担当者には、この入力シートに「日付・現場名・品目・数量・単位・車番」さえ追記してもらえばOKという状態にします。列の順番や書式を決めておき、誰でも迷わず入力できるシンプルなルールを徹底することが継続のコツです。

ステップ2:集計はSUMIFS関数で自動化する

入力された生データを手作業で集計・転記するのはミスの元です。テンプレートで集まったデータは、エクセルのSUMIFS関数を使って自動集計させましょう。SUMIFSは複数条件に合致する数値の合計を計算できる便利な関数です。

例えば「A現場のコンクリートがらの合計重量」を計算するには、次のような数式で実現できます。

=SUMIFS(入力シート!D:D, 入力シート!B:B, "A現場", 入力シート!C:C, "コンクリートがら")

上記のような集計用シートを作成しておけば、あとは各現場が入力シートにデータを追加するだけで、現場別・品目別など必要な集計表が自動的に更新されます。月末に各ファイルから数値をコピー&ペーストして回る…といった作業はもう必要ありません。

ステップ3:共有環境の整備とシート保護

せっかく関数で自動集計しても、ファイルがバラバラに保管されていたり、誰かが数式を壊してしまっては効果が半減します。情シスが中心となって、以下の環境整備とルール作りを行いましょう。

- ファイルの一元管理: 帳簿データのエクセルファイルはクラウドストレージ(例:Google DriveやOneDrive)の共有フォルダで管理し、常に全員が同じ最新版にアクセスできるようにします。複数担当者で同時編集も可能になり、「誰かがファイルを開いていて入力できない」「勝手に個人用にコピーしたファイルが最新版になってしまった」といった事態を防ぎます。ファイル名に日付を入れる命名ルールを統一し、「最新版はどれ?」問題も起こらないようにしましょう。

- 数式セルの保護: 入力が必要なセル以外はシート保護の機能でロックをかけ、担当者が誤って計算式を消したり上書きしたりしないようにします。例えばエクセルで勤怠管理を行う場合、従業員が給与計算の数式を誤って消さないようセルをロックするのが鉄則です。同様に帳簿用エクセルでも、必要なセルだけ編集可能にして他は保護しておけば、うっかりミスによる計算式破壊を防げます。

- チェック体制の導入: 月次集計や帳簿締めのタイミングで、別の担当者が数値をクロスチェックするプロセスも組み込みましょう。例えば重量の合計値を再計算して照合するなど、ダブルチェックの仕組みを設けておけば、人為ミスによる数値の食い違いも未然に防止できます。

以上のエクセル運用改善によって、現場帳簿管理の「とりあえずの混乱」はかなり緩和されます。実際に「エクセルファイルの共有化で“最新版どれ?”問題が解消し、データ探しの時間が削減できた」との報告もあります。しかし根本的な解決策はさらに一歩進んだデジタル化にあります。紙の計量伝票を扱う限り、どうしても人手による入力や集計からは逃れられません。次に紹介するAI・クラウド技術を活用すれば、そうした手作業そのものを大幅に削減することが可能です。

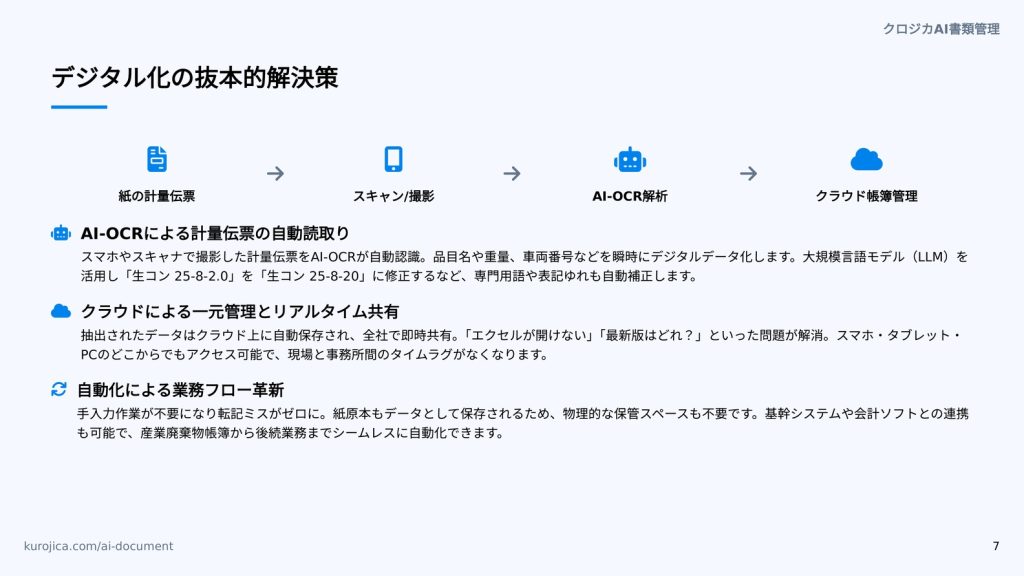

解決策2:AI-OCR+クラウド型帳簿で伝票入力を完全自動化

エクセル運用の見直しは応急処置にすぎません。抜本的な解決には、紙の伝票からの脱却と帳簿データのクラウド一元化が欠かせません。そこで検討するべきことは、AI-OCR(AI搭載の文字認識)を活用した帳簿管理システムの導入です。

具体的には、紙の計量伝票をスキャナやスマホでスキャンし、その画像をAI-OCRで読み取って重量・品目・車両番号等のデータを自動抽出します。抽出されたデータは社内のクラウド台帳システムに蓄積され、関係者全員がリアルタイムで閲覧・検索できるようになります。

さらに最新のソリューションでは、AI-OCRで読み取った文字を社内辞書と大規模言語モデル(LLM)で補正し、たとえば「生コン 25-8-2.0」を正しく「生コン 25-8-20」に直すなど、専門用語や単位のゆらぎも自動修正可能です。こうして得られた正確なデータは、必要に応じて基幹システムや会計ソフトと連携させ、帳簿記録から後続業務までシームレスに自動化できます。

このようなAI+クラウド帳簿システムを導入すれば、煩雑だった計量伝票の処理フローは劇的に変わります。紙の伝票情報はスキャン後すぐにデータ化されるため、現場で廃棄物を処分したその日に全社で数字を共有可能です。エクセルへの手入力作業自体がなくなることで、転記ミスはゼロになりヒューマンエラーの根絶が期待できます。

またクラウド上でデータが一元管理されるため、社内の誰もが最新情報にアクセスでき、前章で挙げた「ファイルの最新版が不明」「リンク切れ」といった問題も根本から解消されます。紙原本も電子化されているので、ファイリングや保管場所に悩まされることもありません。万一原紙が紛失・劣化してもデータはクラウド上に安全に残るため、BCP(事業継続計画)面でも安心です。

産業廃棄物処分帳簿のクラウド化によるメリット

紙伝票のデジタル化と産業廃棄物処分帳簿のクラウドによる一元管理がもたらすメリットは計り知れません。最後に、具体的な効果を整理しましょう。

業務効率と生産性の飛躍的向上

手作業の入力・集計がなくなることで、大幅な時間短縮が可能です。例えば手入力で100項目の伝票を転記すると約50分かかるとの試算がありますが、AI-OCRなら数秒で済みます。月に数百枚もの伝票を処理していた現場では、月間で数百時間の作業削減につながる計算です。空いた時間を本来の施工管理や分析業務に充てられるため、生産性は飛躍的に向上します。手戻り作業もなくなるため、現場全体で見ると残業削減・コスト削減の効果も絶大です。

データ品質の向上と意思決定の迅速化

データがリアルタイムに集約・更新されることで、常に正確で最新の数字に基づいた判断ができるようになります。紙・エクセル管理では各所に分散していた情報がクラウド上で一本化されるため、経営層も必要なときにすぐデータを閲覧して状況把握できます。情報共有の遅延や齟齬が解消し、部門間の連携もスムーズになるため、意思決定のスピードが上がりビジネスの機会損失を防止できます。またAIによる自動チェック機能によりデータの一貫性が担保されるため、帳簿の信頼性も飛躍的に高まります。これは法令対応や監査対応の面でも大きな安心材料です。

属人化の解消とナレッジ継承

データ化・システム化されたことで、「あの人しか中身を知らないエクセル」に頼る必要がなくなります。現場任せだった帳簿管理を会社全体の業務プロセスとして標準化でき、担当者が交代しても安定した運用が可能です。またデータが蓄積・共有されていれば、過去の帳簿データから廃棄物発生量の傾向分析を行うなど、これまで個人の経験に依存していたナレッジの活用も進みます。

コンプライアンス強化と将来への適応

データが電子化・体系化されていれば、帳簿の月次更新や5年保存といった法令順守も確実に行えます。万一行政から帳簿提出やマニフェスト交付状況の報告を求められても、クラウドシステムからワンクリックで必要情報を抽出できるため迅速です。さらに2025年以降、産業廃棄物処理に関する電子マニフェスト義務化の拡大が予定されています(※2027年4月1日から対象項目が完全義務化)。データのデジタル管理を進めておけば、そうした制度変更にもスムーズに対応でき、SDGs・ESGの潮流で求められる環境データの厳格な管理にも先手を打てます。将来を見据えても、今デジタル化に踏み切る意義は大きいと言えるでしょう。

さいごに

建設業界でもデジタルトランスフォーメーション(DX)は待ったなしです。産業廃棄物帳簿の管理のポイントは、「エクセルの延長線上」に留まらず思い切って業務フロー自体を変革することです。紙とエクセルに縛られた管理から脱却し、AIとクラウドを味方につければ生産性もコンプライアンスも飛躍的に向上します。

産業廃棄物処分帳簿で計量伝票を一元管理!エクセル乱立をなくして、リアルタイム更新へ

※ 個人情報の入力は必要ありません。クリックするとパワーポイントのファイルがダウンロードされます。

クロジカでは、「業務フローに合う書類管理がわからない」「書類管理でAIを活用できていない」企業さまを、AIによる書類管理の運用に至るまで一気通貫で支援します。書類管理業務でお困りの方はお気軽にご相談ください。⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

この記事の著者

最新の投稿

書類管理のことなら、私たちにご相談ください。

私たちは、AIがPDFの書類の分類・整理・要約を自動化する「クロジカAI書類管理」を提供しています。 豊富な知見を活かし、お客様の業務フローに合ったAIの連携方法をご提案します。 書類管理業務でお悩みの企業の方は、気軽にご相談ください。