近年、さまざまなサービスやシステムのクラウド化が進み、業種業態・企業規模を問わずその活用が不可欠となっています。しかし、新しい仕組みであるため、その対応状況にはまだ大きな差があるのが現実です。

そのため、本記事では、これから本格的にクラウド(AWS)を導入したいという企業の方はもちろん、既にAWSを導入しているもののサービスを十分に活用できていない、運用面に問題を抱えているという企業の方に、ぜひ知っておいていただきたいポイントに触れていきます。

この記事でわかること

① AWSを導入するメリット・デメリット

② オンプレミス環境とAWSの比較

③ AWS運用のベストプラクティス

④ AWSの導入事例

AWSとは何か

物理的なデータサーバーからクラウドへの移行、DR(災害対策)環境の構築などのタイミングで、クラウドサービス導入を考える際、まず耳にするのは「AWS」ではないでしょうか。AWSはAmazonが手がけるクラウドサービスで、Amazon Web Servicesの頭文字をとった略語から来ています。

クラウドサービスとして世界トップのシェアを持ち、355以上もの豊富なサービス※1が提供されています。サービスの中には、コンピューティングサービスをはじめ、ストレージ、データベース、機械学習、AIなど、多岐にわたるサービスが含まれています。

AWSの特徴としては、インターネット経由で利用でき、必要な時に必要な分だけリソースを利用できる点です。中小企業から大企業、スタートアップまで、あらゆる規模のビジネスに対応し、柔軟性と拡張性の高いITインフラを提供しています。また、グローバルに展開されたデータセンターを基盤とし、高い信頼性と可用性を実現しています。

※1 2025年1月24日時点での情報

AWSを導入するメリット

以下ではAWSの特徴をより深く理解するために、AWSを導入することによるメリットを解説してまいります。

ハードウェア・ソフトウェアなどの設備投資の必要が無い

AWSを利用することで、従来のオンプレミス環境で発生していた、高額な初期投資を大幅に削減できます。例えば、サーバーやネットワーク機器などのハードウェア、そしてそれらを運用するためのソフトウェアを自社で購入・管理する必要がありません。これにより、IT基盤の調達や構築にかかるコストと時間を大幅に削減することができます。

従量課金によりコスト最適化が可能

AWSの課金体系は、基本的に従量課金制です。つまり、利用したリソースやサービスに対してのみ料金が発生するため、無駄なコストを削減できます。オンプレミス環境では、将来の需要を見越して余裕を持った設備投資が必要になりますが、AWSでは、必要な時に必要な分だけリソースを利用し、使用量に応じた料金を支払うため、コストを最適化できます。

また、AWSには、リソースの予約割引やスポットインスタンスなど、様々な料金最適化の仕組みが用意されており、これらを活用することで、コストをさらに削減できます。さらに、AWS Cost Explorerなどのツールを利用することで、利用状況を可視化し、コスト削減のための分析をすることができます。

AWSのコスト削減に関する記事はコチラ

最先端の技術やサービスが利用できる

AWSは常に最新のテクノロジーを提供し続けています。冒頭で触れたサービス群にもあったように、人工知能(AI)、機械学習、IoTなど、最先端のサービスを自社で開発をする必要なく、コストを抑えて利用できることもメリットと言えるでしょう。

実際に、定期的に開催されるAWS主催のカンファレンス(AWS re:Invent)でアナウンスされているように、今も次々に新サービスが追加されています。また、既存サービスもアップデートを重ねているため、AWSユーザーとしてはサービスや業務の効率化のみならず、競合との優位性も見出せるきっかけになるでしょう。

運用負担の軽減が期待できる

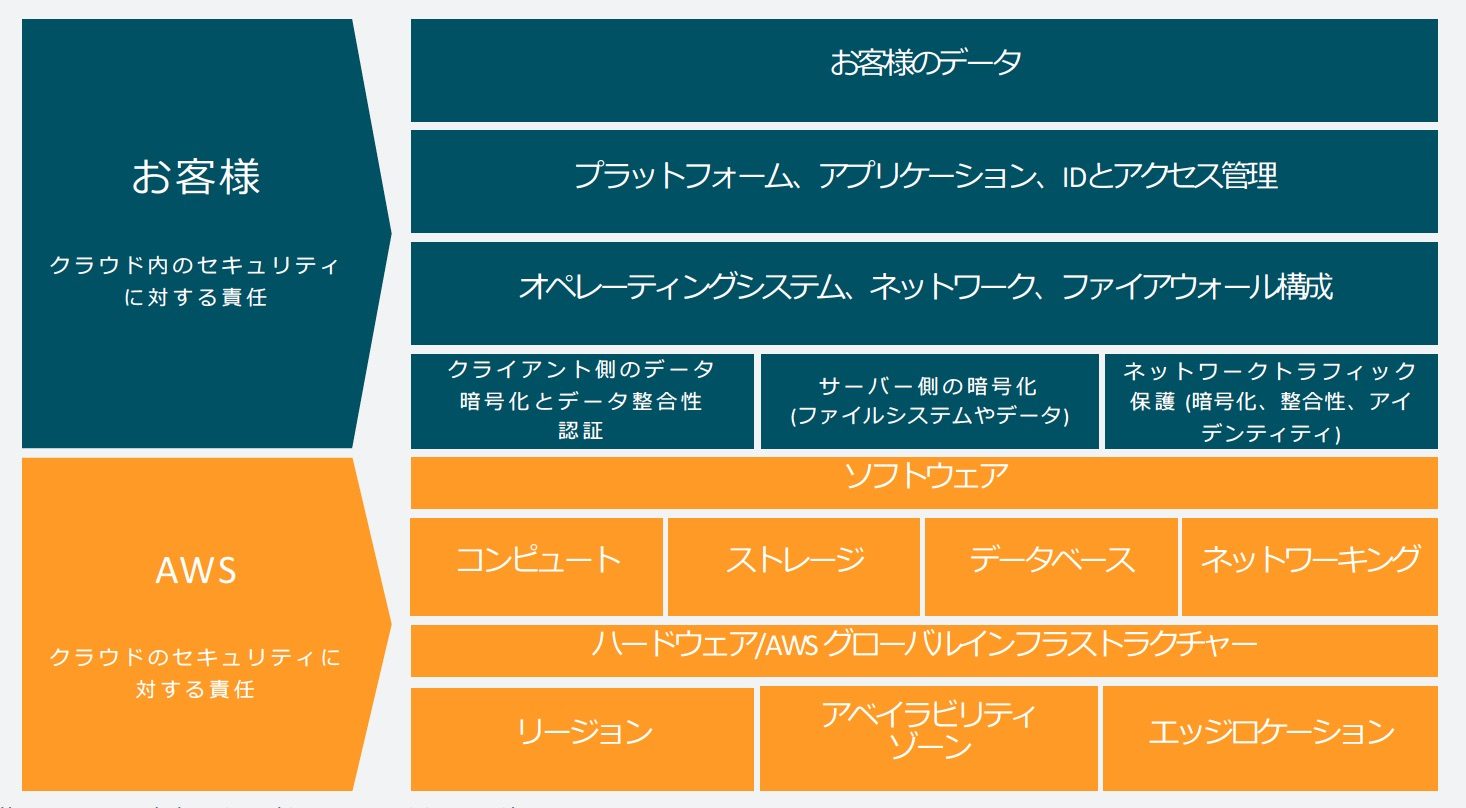

AWSは「責任共有モデル」に基づいてインフラストラクチャの管理や保守を担当してくれるため、利用者は下記の図における“紺色”の範囲、例えばデータやアプリケーションなどの管理に注力することとなります。

つまり、従来のオンプレミス環境であれば、基本的に下記図におけるすべての範囲がユーザーの管理対象のところ、AWSの導入によって、管理範囲をAWSと分担できることとなり、一定の運用負担を軽減できるようになります。

出典:https://aws.amazon.com/jp/compliance/shared-responsibility-model/

また、AWS Systems ManagerやAWS Auto Scalingなどのツールを用いて、複数のサーバーやシステムを自動で管理するなど、業務の自動化、運用負担の軽減を仕組みとして実行、自動最適化を図ってくれる良さもあります。

このように、これまで以上にビジネスに柔軟性が求められる今日において、サーバー台数など、すぐ必要設備を増減できたり、サイズや仕様変更も思いのままになったりすることは、大きな強みになります。

グローバル展開が可能

AWSは、世界中の36以上のリージョン※2 にデータセンターを保有しており、グローバルにビジネスを展開している企業は、世界各地にシステムを構築できます。これにより、海外のユーザーに対して低遅延で快適なサービスを提供できます。

また、各リージョンにデータを分散させることで、災害対策や事業継続計画(BCP)にも有効です。さらに、AWSは各国の法令や規制に対応しており、コンプライアンス遵守も容易です。これにより、グローバルにビジネスを展開する企業は、ITインフラの構築や運用を効率化し、ビジネスの成長を加速できます。

※2 2025年1月24日時点での情報

AWSを導入するデメリット

このように数々のメリットがあるAWSですが、AWS活用の注意点や制限などのデメリットにも目を向けることで、適切にAWS運用をするための判断軸を持ちましょう。

提供サービスが多く専門知識が必要

メリットでも触れたように、AWSはあらゆるニーズに応えるサービスの多様さ・豊富さが強みですが、それゆえ知識が少ない利用者にとっては、何をどう組み合わせ、自社課題に用いていけばいいのか、適切な判断がしづらいといったマイナス面が挙げられます。

このようにAWSの設計・運用に問題があるため、AWSを導入したにもかかわらず従来環境を上回るメリットを享受できていないケースは少なくありません。また、コスト管理についても「従量課金制」と「AWSの各サービス」の特徴を十分に理解していないと想定外のコストが発生してしまう可能性があります。

これらの専門知識の欠如によるデメリットを避けるために、AWSではAWS認定資格取得のためサポートや豊富な公式ドキュメント、コミュニティなどが提供されています。

ただ、このようなサポートを利用した場合も、一朝一夕では知識が蓄積されにくいため、AWS導入時点で社内にAWSの専門知識を持つ人材がいない場合は、外部の専門家や導入支援会社にサポートを依頼することを検討すると良いでしょう。

カスタマイズに制限がある

AWSは、クラウドサービスとして一定の制約があり、オンプレミス環境のようにカスタマイズを行い、利用者独自の複雑なシステム要件を完全に満たすことが難しいケースもあります。特に、ハードウェアレベルでの調整などの細かな設定を自社で行いたい場合には、AWSの制約がネックになることがあります。

ただこのような一部の制約を解決するために、AWSでは豊富なAPIを提供しており、これらのAPIを活用することで、柔軟なシステム構築が可能となる場合があります。

オンプレミス環境との比較

ここまではAWSのメリット・デメリットに焦点を解説いたしました。以下では、オンプレミスとAWSの比較をテーマに「費用」、「拡張性(スケーラビリティ)」、「運用負荷」、「信頼性や可用性」の観点で解説をしていきます。

費用についての比較

まずは、「費用」について初期費用とランニングコストに分けて比較を行います。

初期費用

オンプレミス環境では、サーバーやネットワーク機器などのハードウェア、OSやミドルウェアなどのソフトウェアを購入する必要があるため、初期費用が高額になります。AWSの場合、これらの設備がAWS側で用意されております。そのため、利用者はインターネットを通じてAWSが提供する設備を借りることで、AWS環境の構築を外部委託するケースなどを除いて基本的に初期費用はかかりません。

しかし、長期的な視点で見るとオンプレミス環境の方が、AWSよりも費用面を抑えることができる場合もあります。したがって、初期費用だけでなく、ランニング費用も含めたトータルコストで比較検討する必要があります。

ランニング費用

オンプレミス環境では、ハードウェアの保守費用、電気代、人件費などのランニング費用が発生します。これらの費用は、システムの規模が大きくなるにつれて増加します。一方でAWSは、従量課金制のため、利用したリソースやサービスに対してのみ料金が発生します。また、先に触れた通りハードウェアの保守はAWS側で対応されるため、保守のための金銭的または人的なコストが不要です。

ただ、オンプレミス環境がAWSと比較して、費用を抑えることができるケースとしては、リソースの変動が少なく、急な拡張/縮小が不要な場合です。なぜなら、オンプレミスの場合は事前に想定したリソース内の運用であれば追加設備への投資が必要ありませんが、AWSの場合は利用料に基づいて毎月費用が発生するためです。

そのため、3~5年という長期スパンで費用を比較した時にオンプレミスの方が電気代や人件費を含めてもAWSよりも費用を抑えられる可能性があります。

拡張性(スケーラビリティ)についての比較

オンプレミス環境では、サーバーやストレージなどのリソースを増強する際に、物理的な機器の購入、設置、設定作業が必要となり、時間とコストがかかります。また、データセンターのラックスペース、電源容量、冷却能力などの物理的な上限の制約を考慮する必要があります。さらに、急激な負荷増加への即時対応は困難で、余剰リソースの確保が必要となるため、効率的なリソース利用が難しい面があります。

一方AWSでは、リソースを必要な時に必要なだけ柔軟に拡張できます。例えば、Webサイトへのアクセスが増加した場合や、大量のデータを処理する必要がある場合でも、リアルタイムでリソースを増強できます。基本的に理論上は無制限の拡張が可能で、需要に応じて柔軟にリソースを調整できます。ただし、急激なアクセスにより想定を超える拡張を行い、費用が増大しすぎないように制限する値の事前確認と調整に注意が必要です。

運用負荷についての比較

オンプレミスでは、物理インフラの管理(ハードウェア保守、ファームウェア更新、ネットワーク設定)、設備管理(空調、電源、ラック)、セキュリティ管理(入退室、監視カメラ)など、インフラ層からの全責任が運用者にかかります。また、キャパシティ管理においては、将来のアクセス需要を予測して事前に設備投資を行う必要があります。

一方、AWSではこれらの物理的な管理作業が不要で、Web上でのリソース管理が中心となります。また、Auto Scalingやマネージドサービスを活用することで、運用の自動化も容易です。ただし、クラウドならではの課題として、コスト管理や複雑なネットワーク設定、新しいサービスへの継続的な学習が必要となります。

信頼性や可用性についての比較

オンプレミスの場合、システムの信頼性は自社の設計と運用に完全に依存します。冗長構成や災害対策は全て自社で構築する必要があり、マルチサイト構成には莫大なコストがかかります。ハードウェア障害への対応も、部品の調達から復旧作業まで全て自社で対応する必要があります。一方で、物理的なアクセス制御が可能で、ネットワーク構成も完全に把握できるため、要件に応じた細かい制御が可能です。

AWSでは、世界中に設けられたデータセンター(グローバルインフラストラクチャ)を活用した高可用性の設計が容易です。例えば、複数のアベイラビリティーゾーンやリージョンを利用した冗長構成がウェブ上の管理画面から数分で行えます。また、Amazon RDSなど一部のサービスでは、マネージドサービスによる自動フェイルオーバーも実現できます。ただし、AWSそのものの障害や、予期せぬサービス仕様の変更には注意が必要です。

| オンプレミス | AWS | |

| 費用(初期費用) | 高額(サーバー・ネットワーク機器・ラック・データセンター設備等の購入が必要) | 基本的に無料 |

| 費用(ランニング費用) | 比較的予測しやすい固定費(電気代・保守費用・人件費等)が中心。減価償却費も発生 | 従量課金制。使用量に応じて変動。リソースの最適化により削減可能だが、予測が難しいケースあり |

| 拡張性(スケーラビリティ) | 物理的な制約あり。拡張には新規機器の調達・設置が必要で時間がかかる | 高い柔軟性。必要に応じて迅速な拡張・縮小が可能。Auto Scalingによる自動化も可能 |

| 運用負荷 | 高い(ハードウェア保守・セキュリティ対策・バックアップ等すべて自社で実施) | 比較的低い(インフラ層の管理はAWSが実施。ただしアプリケーション層などは自社で管理必要) |

| 信頼性・可用性 | 自社の構築・運用力に依存。冗長化等には追加コストが必要 | AWS側で高可用性を実現。加えて、マルチAZ構成など適切な設計が必要 |

AWSの導入事例

JCBの事例(オンプレミスからAWSへの移行)

JCBは、ビジネス環境の変化に適応するため、2017年からオンプレミスで運用していた業務システムをAWSに移行するプロジェクトを開始しました。この取り組みでは、既存システムの単純な移行ではなく、クラウドのメリットを最大限に活用する"シフト"方式を採用しました。

JCBは、API基盤やデータ基盤(データレイク)などの共通基盤を構築し、システム間連携の効率化やデータ分析環境の拡充を実現しました。その結果、2023年3月時点で54システムがAWS上で稼働し、ビジネスアジリティの向上、ビジネス継続性の確保、そしてITコストの最適化が進展しました。特に、インフラコストは約30%の削減が見込まれています。

チョープロの事例(AWS活用によりBCP対策を強化)

株式会社チョープロは、事業継続計画(BCP)強化と運用効率化を目的に、オンプレミスのデータセンターで運用していたバックアップ環境と社内システムの多くをAWSに移行しました。まず、福岡のデータセンターにあったレプリケーション環境をAWSに移設し、その後グループウェアや各種業務システムもAmazon EC2に移行しました。

この移行により、バックアップや復旧作業のスピード化、社内システムのレスポンス向上、ITインフラの運用コスト削減を実現しました。さらに、ハードウェア保守の負担軽減や災害時のシステム復旧の迅速化も達成しました。

AWSの運用ベストプラクティスを考える

ここまでで、AWSのメリット・デメリットやオンプレミスとの比較を通じて、クラウド(AWS)に最適な活用ケースについてご理解いただけたかと思います。一方で、各利用者(利用企業)自身の既存のシステムの理解やシステム移行で達成したい目標が明確になった上で下記のような「AWSの最適な運用のための課題」に遭遇するかと思います。

AWSのベストプラクティスを実現するために

・AWSの利用コストの把握と適正化

・300を超えるサービスからシステム効率を最大化させるためのリソース選定

・AWSの優れた耐障害性を活かすための適切なセキュリティ対策やインフラ設計

これらの課題を解決するためには、既存システムへの深い理解とAWSそのものにも精通している人材が力を発揮する必要があります。もちろん、上記の指標意外にも様々なポイントを押さえてこそ、AWS運用のベストプラクティスを導くことができます。

AWS運用代行のススメ

こうしたベストプラクティスのために求められる人材とノウハウ、リソースを自社内に有する企業は決して多くないでしょう。AWSを最大限に使いこなし、自社事業に最適なかたちで設計・運用していくためには、サービスやクラウドの全体像を深く理解できるプロフェッショナルの力が必要です。

そうしたプロ人材を新規で雇ったり、社内で育成したりして、その業務に専念させることも一案ですが、現実的にはその余裕がなく、それができれば苦労しないというケースが大半です。

そこで考えられるのが、AWS運用のアウトソーシングです。日々進化するサービスについて情報をチェックし、知識のアップデートを図っているプロに外注すれば、せっかく導入したのに使いこなせないといった問題を抱えることがありません。AWSの真価を発揮させるために必要な力を与えてくれるのが、専門の代行会社の仕事になります。

そもそもクラウドサービスは、自社業務の効率化と可能性を広げる目的から利用を検討されることが多いため、自社内に専門人材のリソースを確保する必要を抱えては、その目的やメリット・魅力が減じられてしまいかねません。賢く効率良く、できるところは外注して、社内リソースは本業に集約させることも一つの手なのではないでしょうか。

代行会社の選び方

ニーズの高まりから、AWSの運用代行を手がける会社は年々多くなっています。よって、その膨大な数の中から最適なパートナーを選定することが、次の課題になります。選定基準として、まず何より重要なのは代行会社の技術力です。AWSに対する深い知見があるか、移行や障害対応における実績はどうか、十分に確認し比較が必要です。

紹介されている導入事例があれば参考にし、その会社の対応力や提案力をチェックします。自社のビジネス領域に近い企業や、既存システムが似ている事例、課題が近い例があれば、より参考になります。また、運用保守はある程度長期的に任せることになると考えられるため、安定性と信用力も確認しておきたいポイントです。

コストの削減や最適化を実現してくれるか、サービス体系は明瞭かもチェックしておくべき点です。全体として導入意義が認められ、しっかりPDCAを回してくれ、コスト面でも的確なアドバイスをくれる代行会社がおすすめです。

AWS導入・運用代行会社に関する記事はコチラ

監修者:クロジカサーバー管理編集部

コーポレートサイト向けクラウドサーバーの構築・運用保守を行うサービス「クロジカサーバー管理」を提供。上場企業や大学、地方自治体など、セキュリティ対策を必要とするコーポレートサイトで250社以上の実績があります。当社の運用実績を踏まえたクラウドサーバー運用のノウハウをお届けします。

コーポレートサイトをクラウドでセキュアに

サーバー管理

クロジカガイドブック

- コーポレートサイト構築・運用の課題を解決

- クロジカサーバー管理の主な機能

- 導入事例

- 導入までの流れ