企業活動においてサーバーダウンは深刻な問題です。業務の停止、顧客からの信頼低下、データ損失など、様々な悪影響をもたらす可能性があります。本記事では、サーバーダウンの原因から対処方法、一般的な復旧時間、さらには予防対策まで解説していきます。

この記事でわかること

① サーバーダウンの原因

② サーバーダウンを簡易的に確認する方法

③ サーバーダウン時の復旧方法

④ 一般的なサーバーダウンの復旧時間

⑤ サーバーダウンによる損失の種類と具体例

⑥ サーバーダウンを未然に防ぐ対策

目次

サーバーダウンの原因

まずは、サーバーダウンを引き起こす代表的な4つの原因を見ていきましょう。

アクセスが集中した場合

ニュース掲載やSNSで話題になると、一度に大量のユーザーがアクセスします。このように同時接続数が急増すると、CPU使用率やメモリ消費、ネットワーク帯域の負荷が急激に高まり、サーバーはリクエストをさばききれなくなります。その結果、レスポンス遅延やタイムアウトが頻発し、最終的にサーバーダウンを引き起こします。

ハードウェア障害

サーバーを構成する物理部品の故障も大きな要因です。たとえば、ストレージ(HDD/SSD)の読み書きエラーや電源ユニットの故障、冷却ファン停止による過熱などが挙げられます。冷却ファンが止まると内部温度が上昇し、パフォーマンスが急落します。さらに、RAIDや電源冗長化で構成していても、リビルド中に別の部品が故障するとサーバーダウンは免れません。

サイバー攻撃

外部から大量の不正トラフィックを送りつけるDDoS攻撃や、既知の脆弱性を狙った侵入試行によって、サーバーの正常な処理能力が奪われることも考えられます。特に公開サーバーは常に攻撃対象となっており、攻撃パターンの高度化によって短時間でリソースを消費されるケースが増えています。

人為的ミス

設定ファイルの誤上書き、誤ったコマンド入力、テスト環境と本番環境の取り違えといったヒューマンエラーも、サーバーダウンを引き起こしやすい要因です。一度ミスが起きると、復旧までの手順確認や調査に時間を要し、ダウン時間を長引かせることになります。

サーバーがダウンしているかを簡単に確認する方法

サーバーの死活監視を行う方法は複数あります。以下では無料ツールだけで「今、サーバーが起きているか」を迅速にチェックできる方法を紹介します。

Down For Everyone Or Just Me

https://downforeveryoneorjustme.com/ にアクセスして、調べたいURLを入力。対象のウェブサイトがダウンしているか否かをすぐに確認できます。

Is It Down Right Now?

https://www.isitdownrightnow.com/ といった類似サイトでも確認できます。応答速度やステータスをグラフで表示してくれるため状況が把握しやすいです。

Pingコマンド

Windowsをご利用の場合は「コマンドプロンプト」、Mac/Linuxをご利用の場合は「ターミナル」でping example.com{「example.com」には、調べたいドメインを入力} と入力して応答(Reply)が返ってくるか否かで確認できます。

以下では、Windows、macOS でのコマンドプロンプト/ターミナルの起動から ping コマンド実行までの具体的な手順を記載します。

1. コマンドプロンプト/ターミナルを起動する

- Windows

・画面左下のスタートメニューを開き、[Windows システム]→[コマンドプロンプト]をクリック

・または、キーボードで Win + R を押し、cmdと入力して Enter - Mac

・デスクトップ右上の Spotlight を開き、Terminalと入力して起動

・もしくは、Finder→アプリケーション→ユーティリティ→Terminal.app

2. Ping コマンドを実行する

・Windows (既定で 4 回送信して自動終了) ping example.com

・Mac/Linux (無限ループなので回数指定を推奨)ping -c 4 example.com

※ example.com の部分を、実際に確認したいドメイン(例:kurojica.com)に置き換えましょう

3. 応答結果の見方

サーバーが「起きている」場合

Windows:Reply from 93.184.216.34: bytes=32 time=12ms TTL=56

Mac/Linux:64 bytes from 93.184.216.34: icmp_seq=0 ttl=56 time=12.345 ms

→ 「Reply」や「bytes」「time」の行が出れば、ICMP(Ping)応答が返っており、ネットワーク越しにホストが生存しています。

「起きていない」/応答なしと判定する場合

・Request timed out.(Windows)

・100% packet loss や何も返ってこない(Mac/Linux、Control +Cで停止後に表示)

→ ネットワーク障害、サーバーのICMP無効、またはファイアウォールでブロックされている可能性があります。

サーバーダウン時の迅速な復旧方法

サーバーダウンが発生した際、迅速かつ適切な対応が求められます。以下では、段階的な復旧方法をご紹介します。

状況の確認と初期対応

サーバーダウンが発生した場合、まず落ち着いて状況を把握することが重要です。慌ててしまうと適切な対応が取れず、事態を悪化させてしまう可能性があります。まずは下記の項目に沿って原因の特定と社外・社内含めた報告の手配を進めましょう。

1. エラーメッセージの内容を記録

・エラーコード(Error 500、404など)を正確に記録する

・エラーメッセージの文章を省略せずに全文を記録する

・エラー画面のスクリーンショットを保存する

2. サーバーのログファイルを確認し、異常の発生時刻と内容を特定

・ 最初にエラーが発生した時刻、エラーが継続している時間を記録する

・エラーメッセージの重要度(ERROR、CRITICAL、WARNINGなど)を確認する

・システムのどの部分で異常が発生しているかを特定する

3. 社内の関係部署や責任者への一次報告

・発生している障害の状況説明

・現在の対応状況と今後の見通し

・社外告知の要否判断

4. 必要に応じて、ユーザー(ページ閲覧者)への告知文を準備

・発生している問題の内容と影響範囲を明確に説明

・ 復旧までの見込み時間と現在の対応状況を明記

・代替手段の案内とユーザーサポート窓口の明示

また、仮にサーバーの保守業者がいる場合は早急に連絡しましょう。その際は把握している状況を漏れなく伝えることで迅速な復旧につながります。

例えば、障害発生前後の操作履歴や異常な動作の詳細、最近行ったシステム変更といった内容は保守業者にとって早期復旧の重要な手掛かりとなる重要な情報ですので、出来る限り細かく伝えましょう。加えて社内・社外報告のために、想定される復旧時間についても確認しておきましょう。

続いては、サーバー復旧のための手順を解説します。

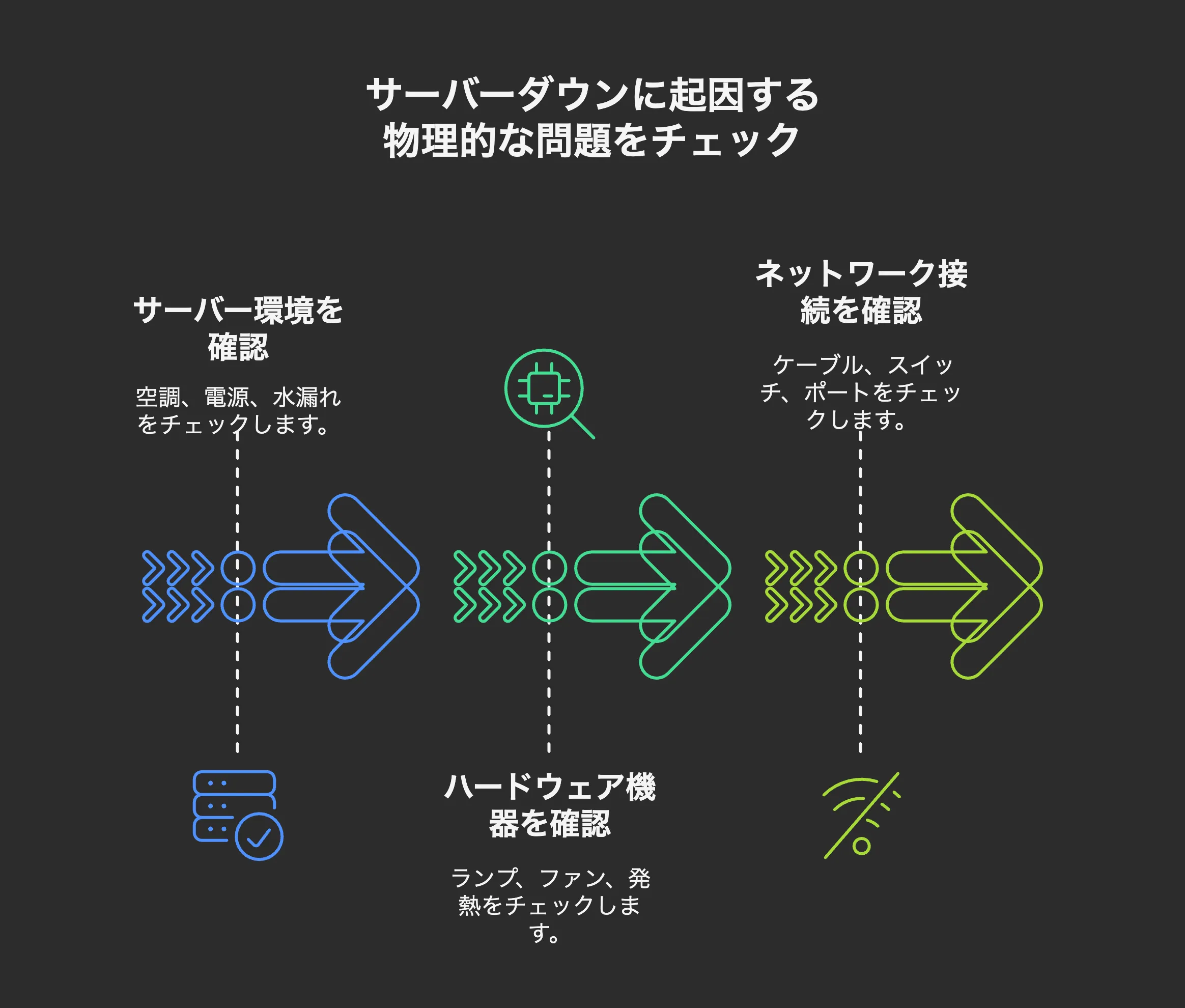

物理的な問題をチェック

サーバーダウンは物理的な問題による発生も少なくありません。まずは、サーバー本体の電源状態を確認することから始め、UPSの動作状況や電源ケーブルの接続状態まで確認します。加えて、サーバールームの空調設備の状態も重要なチェックポイントとなります。本質的な問題を見逃す可能性がありますので、これらの基本的な確認を怠らないようにしましょう。

1. サーバー設置環境の物理的状態を確認

・空調設備の動作状況(温度、湿度)

・電源供給の安定性(UPSの状態含む)

・水漏れや異物混入の有無

2. ハードウェア機器の状態を確認

・各種ランプやエラー表示の確認

・ファンの動作音や異音の有無

・機器の発熱状況や損傷の有無

3. ネットワーク機器の物理接続を確認

・LANケーブルの接続状態

・スイッチやルーターの電源状態

・ポートの物理的な通信状態

サーバーの再起動

物理的な問題ではないことが確認できた場合、サーバーの再起動を試してみましょう。システムの不具合による障害の場合、適切な手順での再起動により解決できることがあります。

ただし、強制的なシャットダウンはデータ損失のリスクを伴うため、慎重に判断する必要があります。再起動後は、各サービスの起動状態を順次確認し、システム全体が正常に機能していることを確認しましょう。

原因の特定と再発防止の対策を取る

一時的な復旧後も、同様の問題が再発する可能性があります。エラーログを詳細に分析し、根本的な原因を特定することが重要です。特にサイバー攻撃が原因の場合は、フォレンジック調査* などを行い、セキュリティ対策を強化する必要があります。

また、発生時の状況や対応手順を文書化し、今後の運用改善に活かすことで、システムの安定性向上につながります。

*フォレンジック調査とは:コンピュータやネットワークのデータを解析し、不正行為や犯罪の証拠を見つける手法

【原因別】サーバーダウンの対処方法

サーバーダウンの原因によって、適切な対処方法が異なります。主な原因とその対処法を見ていきましょう。

ユーザーのアクセスが集中した場合

急激なアクセス増加によるサーバーダウンは、特にECサイトやイベントサイトなどで頻繁に発生します。この場合、ロードバランサーの設定を最適化し、必要に応じて一時的なアクセス制限を実施します。また、キャッシュサーバーを効果的に活用することで、負荷を分散させることが可能です。

サイバー攻撃された場合

セキュリティインシデントが疑われる場合、まず不正アクセスの遮断と攻撃元IPの特定を行います。その後、必要なセキュリティパッチを適用し、被害状況の確認とデータのバックアップ確認を実施します。

またサイバー攻撃に対するセキュリティ対策として、ファイアウォールや侵入検知システム、セキュリティソフトの導入などが推奨されています。さらにサイバー攻撃の場合は状況に応じて、セキュリティ専門家への相談や法的対応も検討が必要です。

サーバーが故障した場合

サーバーのハードウェアが故障した場合、サーバーはダウンしてしまいます。このような場合は、サーバーを修理または交換する必要があります。

サーバー故障などのハードウェア障害への対処は、予備機への切り替えが可能かどうかの確認から始まります。故障部品の特定と交換、そしてデータのリストア作業を経て、最終的な動作テストまでを実施します。特に重要なデータの復旧には慎重な作業が求められます。

また、根本の予防策としてサーバーの故障を防ぐためには、定期的なメンテナンスや点検を行うことが重要です。

サーバーの適切な管理方法について解説した記事はコチラ

サーバーダウンの一般的な復旧時間

復旧にかかる時間は、ダウンの原因によって大きく異なります。以下では原因別の一般的な復旧時間について触れていきます。

アクセス集中が原因の場合

アクセス集中による障害の復旧時間は、問題の規模によって大きく異なります。例えば、設定変更のみで解決できる軽度な場合は30分から2時間程度で復旧可能です。一方、サーバー増設や大規模な構成変更が必要な場合は、*12時間から24時間程度かかることもあります。

*設備調達の時間などを考慮するとより多くの時間を要する場合があります

サーバーやメモリーなどが故障した場合

物理的な障害からの復旧は、一般的により多くの時間を要します。単純な部品交換であれば4〜8時間程度で解決できますが、システムの再構築が必要な場合は1〜3日、大規模なデータ復旧が必要となる場合は1週間程度かかることもあります。

サーバーダウンによる企業の損失

サーバーダウンは企業に様々な損失をもたらす可能性があります。以下では主な4つの損失について解説してまいります。

機会損失

サーバーダウンによる直接的な損失は、オンラインショップの売上機会の喪失や、サービス提供停止による収益減少として現れます。さらに、業務システムの停止は社内の生産性低下を引き起こし、新規顧客獲得の機会も失われることになります。

社会的信用の損失

信用失墜による間接的な損失も見逃せません。顧客からの信頼低下はもちろん、メディアでの否定的な報道やSNSでの風評被害により、企業イメージが大きく損なわれる可能性があります。一度失った信用を取り戻すには、長期的な努力が必要となります。

サーバー復旧にコストがかかる

復旧作業には多大なコストが発生します。緊急保守対応や機器交換にかかる費用、休日出勤などの人件費に加え、場合によっては顧客への補償費用も必要となります。これらの予期せぬ支出は、企業の財務に大きな影響を与えることがあります。

サーバーに保存したデータが消える

データ損失は、取引データの消失による業務混乱や顧客情報の喪失といった深刻な問題を引き起こします。また、システム設定情報の消失は、復旧作業をさらに複雑にする要因となります。バックアップからの復旧には相当の時間と労力が必要となります。

サーバーダウンを未然に防ぐための対策

サーバーダウンを防ぐための予防策として、以下の対策が効果的です。

同時アクセス制限の設定

過負荷によるダウンを防ぐため、アクセス数の常時モニタリングと適切な同時接続数の制限設定が重要です。CDNの活用やキャッシュ機能の効果的な利用により、サーバーへの負荷を分散させることが可能です。

セキュリティ対策

こちらは一部前述しましたが、サイバー攻撃など外部要因へのセキュリティ対策として、ファイアウォールの適切な設定や定期的なセキュリティパッチの適用が欠かせません。アクセス権限の厳格な管理と定期的なセキュリティ監査の実施により、不正アクセスのリスクを最小限に抑えることができます。

サーバーのスペック向上・冗長化

システムの信頼性を向上させるには、定期的なハードウェアの増強と冗長構成の導入が効果的です。負荷分散システムの導入と合わせて、定期的な性能評価と改善を行うことで、安定したサービス提供が可能となります。

▼ サーバーの冗長化について解説した記事はコチラ ↓

【失敗しない!】サーバーの冗長化とは?|メリットやケース別のおすすめ構成まで解説

迅速にスペック向上や冗長化をするためには?

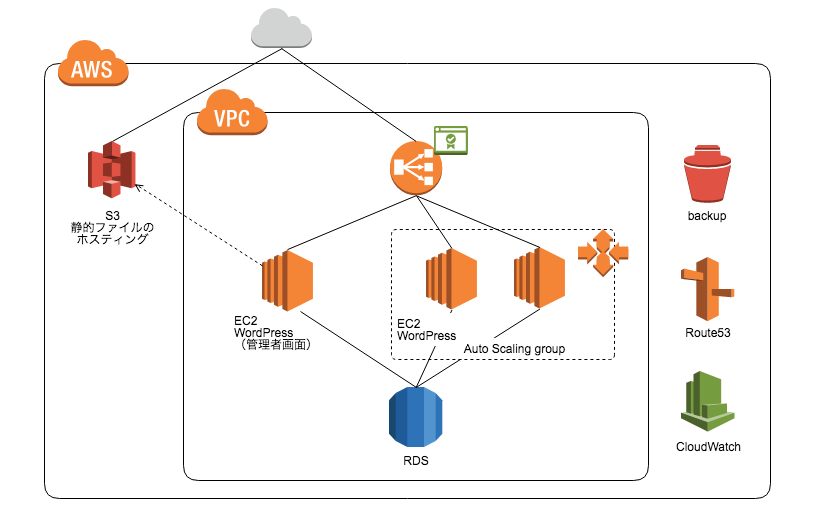

サーバーダウンからの復旧には、サーバースペックをいかに早く向上させるか。また、大量のアクセスや突然の自然災害によるサーバーダウンに備えた負荷分散や冗長化が重要ということをご理解いただけたかと思います。これを実現するための具体的な方法を以下にご紹介します。

コンテナ化による仮想化基盤の導入

Dockerなどのコンテナ技術を導入することで、サーバーリソースの効率的な利用と迅速なスケールアウトが可能になります。コンテナ化されたアプリケーションは、必要に応じて即座に複製・展開できるため、負荷分散や冗長化が容易になります。また、Kubernetesなどのオーケストレーションツールと組み合わせることで、より高度な自動化と管理が実現できます。

ロードバランサーとCDNの併用

ロードバランサーを導入し、複数のサーバーに負荷を分散させることで、システム全体の可用性を向上させることができます。さらに、CDN(Content Delivery Network)を併用することで、静的コンテンツの配信負荷を大幅に軽減できます。これにより、既存のサーバーリソースをより効率的に活用しながら、実質的なパフォーマンス向上と冗長化を実現できます。

参考:AWSが提供するCDN(Amazon CloudFront)

これらの対策は、独立して実施することも可能ですが、組み合わせることでより高い効果を得ることができます。特にクラウドサーバーへの移行は、他の2つの対策を包含できる可能性が高く、長期的な視点でも最も効果的な選択肢となります。ただし、いずれの対策も導入前の十分な検証と計画が重要です。

クラウドサーバーへの移行

物理サーバーからクラウドサーバーに移行することは、最も効果的とも言える対策の一つです。AWSやGCP、Azureなどのクラウドサービスを利用することで、数クリックでスペック向上や冗長化が可能になります。また、負荷に応じて自動的にリソースを増減できるオートスケーリング機能により、急なアクセス増加にも柔軟に対応できます。移行作業自体は慎重に計画する必要がありますが、一度移行してしまえば運用の手間も大幅に削減できます。

クロジカではクラウドサーバーへの移行にあたって、サーバーの構築から移行に伴う作業費用を無料で承っています。※1サーバー移行に際して疑問点などがございましたら、まずはお気軽にご相談くださいませ。

※1 サーバー構成によります

サーバー移行作業費 無料

クロジカサーバー管理

- 18年以上の保守実績から最適なプランをご提案

- 24時間365日の障害対応&監視体制で安心運用

- 専門家によるセキュリティ対策も提案可能

- 現在のサーバースペックに合わせて提案可能

クラウドサーバーによるサーバーダウン対策を解説した記事

本記事では、サーバーダウンの復旧方法から発生原因やその対策までご紹介しました。ご紹介した通り、サーバーダウンは企業にとって深刻な問題ですが、適切な対策と迅速な対応により、その影響を最小限に抑えることができます。本記事で紹介した方法を参考に、自社のサーバー管理体制を見直してみてはいかがでしょうか。

監修者:クロジカサーバー管理編集部

コーポレートサイト向けクラウドサーバーの構築・運用保守を行うサービス「クロジカサーバー管理」を提供。上場企業や大学、地方自治体など、セキュリティ対策を必要とするコーポレートサイトで250社以上の実績があります。当社の運用実績を踏まえたクラウドサーバー運用のノウハウをお届けします。

コーポレートサイトをクラウドでセキュアに

サーバー管理

クロジカガイドブック

- コーポレートサイト構築・運用の課題を解決

- クロジカサーバー管理の主な機能

- 導入事例

- 導入までの流れ